Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Grundlagen und Methoden der Physiologie; molekulare und zelluläre Aspekte

©

H. Hinghofer-Szalkay

Aktin: ακτίς = Strahl

Aktin: ακτίς = Strahl| Proteine

übernehmen unzählige Funktionen in der Zelle: Metabolismus (Enzyme),

Zellteilung (Mitoseapparat), Eiweißsynthese (Transkription, Translation),

Fortbewegung (Aktin, Myosin etc), Wachstum, Abbau (Apoptose). Auch Rezeptoren,

Permeasen und Pumpen in der Zellmembran bestehen aus Proteinen. Beispiele für Motilität von Körperzellen sind Leukozytenmigration, Spermienmotorik, angiogenetische Zellwanderung, Neurozyten- und Gliamobilität. Kräfte vom Zellinneren übertragen sich über Zytoskelett und membranale Anknüpfungspunkte auf umgebende extrazelluläre Strukturen; Membranrezeptoren verlagern sich im Lauf der Bewegung; Permeasen erlauben die transmembranale Verlagerung von Flüssigkeit. Bei chemotaktischer Bewegung strebt die Zelle zu einer Signalstoffquelle hin oder von dieser weg. Glatte Muskelzellen können vom Single-Unit-Typ sein (funktionelles Synzytium ähnlich wie im Herzmuskel, Beispiel Uterus) oder vom Multi-Unit-Typ (über vegetative Nervenfasern präzise gesteuert, Beispiel innere Augenmuskeln). Glatte Muskelzellen zeigen häufig spontane Aktivität (Eigenrhythmen), diese folgen Oszillationen der intrazellulären Ca++-Konzentration (basaler Organrhythmus) und bestimmen die Kontraktionsfrequenz. Unterschreitet das Membranpotential einen bestimmten Schwellenbetrag, wird die Zelle erregt (Aktionspotential). |

Membranproteine

Membranproteine  Intrazelluläre Struktur- und Transportproteine, axonaler Transport

Intrazelluläre Struktur- und Transportproteine, axonaler Transport  Proteolyse

Proteolyse  Mechanismus des Zilienschlages

Mechanismus des Zilienschlages  Extrazelluläre Proteine

Extrazelluläre Proteine  Fortbewegung von Zellen

Fortbewegung von Zellen  Glatte Muskulatur

Glatte Muskulatur

Proteom

Proteom  Motilität

Motilität  Proteasomen

Proteasomen  Ubiquitine

Ubiquitine  Chemotax

Chemotax

Core messages

Core messages Zu Aminosäuren und Proteinen s. auch dort

Zu Aminosäuren und Proteinen s. auch dort Abbildung) bewerkstelligen unterschiedlichste Aufgaben. Die wichtigsten Beispiele, nach chemischer

Struktur gruppiert:

Abbildung) bewerkstelligen unterschiedlichste Aufgaben. Die wichtigsten Beispiele, nach chemischer

Struktur gruppiert: Glykogen (Polysaccharid aus Glucose-Einheiten) ist eine kurzfristig aktivierbare Energiespeicherform in der Muskel- und Leberzelle, während Fettgewebe den Energiebedarf für mehrere Wochen speichern kann.

Glykogen (Polysaccharid aus Glucose-Einheiten) ist eine kurzfristig aktivierbare Energiespeicherform in der Muskel- und Leberzelle, während Fettgewebe den Energiebedarf für mehrere Wochen speichern kann.

Abbildung: Biomoleküle

Abbildung: Biomoleküle

Nukleinsäuren als Informationsträger - hierher zählen Desoxyribonukleinsäure (DNA) und Ribonukleinsäure (RNA), die unter Verwendung des genetischen Codes die Erbinformation speichern und verwerten können.

Nukleinsäuren als Informationsträger - hierher zählen Desoxyribonukleinsäure (DNA) und Ribonukleinsäure (RNA), die unter Verwendung des genetischen Codes die Erbinformation speichern und verwerten können.

Lipide und Kohlenhydrate als Baustoffe insbesondere für die Zellmembran,

wo sich Lipide zu hydrophoben Doppellamellen formieren. Kohlenhydrate

finden sich an Membranproteine gebunden und vermitteln z.B.

Blutgruppeneigenschaften.

Lipide und Kohlenhydrate als Baustoffe insbesondere für die Zellmembran,

wo sich Lipide zu hydrophoben Doppellamellen formieren. Kohlenhydrate

finden sich an Membranproteine gebunden und vermitteln z.B.

Blutgruppeneigenschaften. Proteine

Proteine  mit

ihrer meist komplexen Form binden spezifisch an bestimmte andere Moleküle

(Liganden) - selektiv an nur eine oder wenige Molekülarten - und wirken

als Struktur- und Funktionsträger (Gerüstproteine, Enzyme, Filamente, Rezeptoren...).

mit

ihrer meist komplexen Form binden spezifisch an bestimmte andere Moleküle

(Liganden) - selektiv an nur eine oder wenige Molekülarten - und wirken

als Struktur- und Funktionsträger (Gerüstproteine, Enzyme, Filamente, Rezeptoren...). Als α-Helix bezeichnet

man die spiralen- bzw. zylinderförmige Sekundärstruktur der Abschnitte

eines Proteinmoleküls, deren Aminosäuresequenzen diese Form zur Folge

haben. α-Helices

sind die Teile von Proteinmolekülen, welche Membranen (Zellmembran

usw.) durchspannen (transmembranale Abschnitte), weil die Anordnung

ihrer Atome und Bindungsstellen die Außenseite dieser Sequenzen

hydrophob / lipophil machen und damit geeignet sind, das Eiweißmolekül

in der Membran zu "verankern".

Als α-Helix bezeichnet

man die spiralen- bzw. zylinderförmige Sekundärstruktur der Abschnitte

eines Proteinmoleküls, deren Aminosäuresequenzen diese Form zur Folge

haben. α-Helices

sind die Teile von Proteinmolekülen, welche Membranen (Zellmembran

usw.) durchspannen (transmembranale Abschnitte), weil die Anordnung

ihrer Atome und Bindungsstellen die Außenseite dieser Sequenzen

hydrophob / lipophil machen und damit geeignet sind, das Eiweißmolekül

in der Membran zu "verankern".

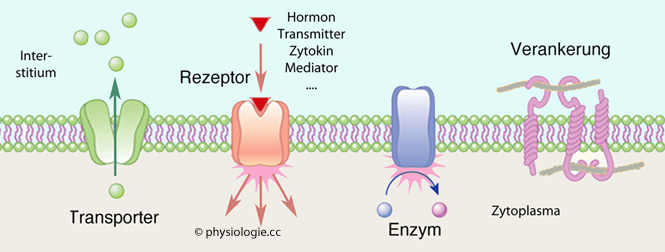

Abbildung: Proteine in der Zellmembran

Abbildung: Proteine in der Zellmembran

Sie sind für die Kommunikation der Zelle mit ihrer Umgebung unverzichtbar (Rezeptoren

ermöglichen die spezifische Erkennung von Hormonen, Neurotransmittern,

Zytokinen, Wachstumsfaktoren usw) und setzen diesen Reiz - je nach

Rezeptortyp unterschiedlich - in intrazelluläre Folgereaktionen um.

Sie sind für die Kommunikation der Zelle mit ihrer Umgebung unverzichtbar (Rezeptoren

ermöglichen die spezifische Erkennung von Hormonen, Neurotransmittern,

Zytokinen, Wachstumsfaktoren usw) und setzen diesen Reiz - je nach

Rezeptortyp unterschiedlich - in intrazelluläre Folgereaktionen um. Sie

ermöglichen die Passage von Ionen (z.B. Natrium, Kalium, Calcium,

Magnesium, Chlorid...) durch die Zellmembran - was aufgrund deren

mangelnder Fettlöslichkeit sonst kaum möglich wäre - und tun dies mehr

oder weniger spezifisch, entweder dem Konzentrationsmuster folgend

(Diffusion), oder unter Verbrauch von Energie (z.B. Na-K-Pumpe).

Sie

ermöglichen die Passage von Ionen (z.B. Natrium, Kalium, Calcium,

Magnesium, Chlorid...) durch die Zellmembran - was aufgrund deren

mangelnder Fettlöslichkeit sonst kaum möglich wäre - und tun dies mehr

oder weniger spezifisch, entweder dem Konzentrationsmuster folgend

(Diffusion), oder unter Verbrauch von Energie (z.B. Na-K-Pumpe). Membranproteine

versorgen die Zelle mit Nährstoffen, indem sie z.B. Ionen gegen

organische Moleküle austauschen (wie Glucose und Aminosäuren).

Membranproteine

versorgen die Zelle mit Nährstoffen, indem sie z.B. Ionen gegen

organische Moleküle austauschen (wie Glucose und Aminosäuren). Sie wirken als Enzyme auf intrazelluläre Moleküle ein (z.B. Insulinrezeptor).

Sie wirken als Enzyme auf intrazelluläre Moleküle ein (z.B. Insulinrezeptor). Sie

verankern die Zelle an extrazellulären Strukturen und vermitteln Kräfte

in Richting Intrazellulärraum (z.B. Wachstum, Fortbewegung, Diapedese,

Knochenstoffwechsel).

Sie

verankern die Zelle an extrazellulären Strukturen und vermitteln Kräfte

in Richting Intrazellulärraum (z.B. Wachstum, Fortbewegung, Diapedese,

Knochenstoffwechsel).  Membranproteine dienen als verschiedenartigste Rezeptoren

- für Hormone, Transmitter, Zytokine, lokale Mediatoren, aber auch

mechanische und anorganisch-chemische Einwirkungen. Dadurch ermöglichen

sie die ganze Bandbreite spezifischer Interaktionen mit der Umwelt der

Zelle.

Membranproteine dienen als verschiedenartigste Rezeptoren

- für Hormone, Transmitter, Zytokine, lokale Mediatoren, aber auch

mechanische und anorganisch-chemische Einwirkungen. Dadurch ermöglichen

sie die ganze Bandbreite spezifischer Interaktionen mit der Umwelt der

Zelle. Axonaler Transport

Axonaler Transport  Weitere intrazelluläre Proteine

Weitere intrazelluläre Proteine Abbildung). Dystroglycan bindet seinerseits an extrazelluläre Proteine, zusammen mit anderen Proteinen wie Sarcoglycanen, Sarcospan, etc. Verschiedene Adhäsionsmoleküle sind bei zellulären Anhaftungsprozessen involviert.

Abbildung). Dystroglycan bindet seinerseits an extrazelluläre Proteine, zusammen mit anderen Proteinen wie Sarcoglycanen, Sarcospan, etc. Verschiedene Adhäsionsmoleküle sind bei zellulären Anhaftungsprozessen involviert.

Abbildung: Proteine in der Zellmembran einer Skelettmuskelzelle

Abbildung: Proteine in der Zellmembran einer Skelettmuskelzelle Über Adhäsionsmoleküle s. dort

Über Adhäsionsmoleküle s. dort

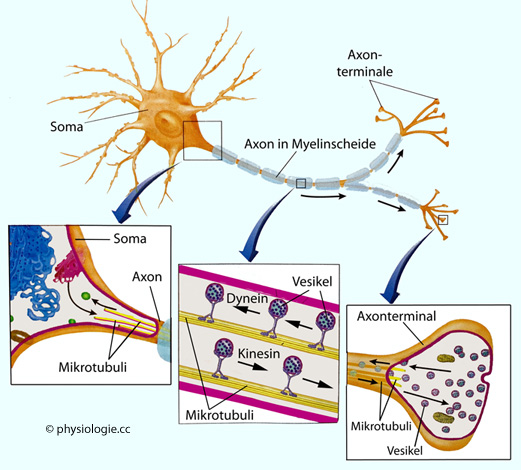

Abbildung) erreicht - je nach Mechanismus und Transportgut -

Geschwindigkeiten zwischen <1 und ~400

mm/Tag. Über ihn können nicht nur Biomoleküle, sondern auch

Zellorganellen - Vesikel, Mitochondrien, Tubuli, Filamente - durch die

Zelle befördert werden.

Abbildung) erreicht - je nach Mechanismus und Transportgut -

Geschwindigkeiten zwischen <1 und ~400

mm/Tag. Über ihn können nicht nur Biomoleküle, sondern auch

Zellorganellen - Vesikel, Mitochondrien, Tubuli, Filamente - durch die

Zelle befördert werden.

Abbildung: Neuronaler Transport

Abbildung: Neuronaler Transport

schnellen anterograden Transport mit Geschwindigkeiten bis zu ~5 µm/s (~400 mm/d). Er ist ATP-verbrauchend und bringt mittels Kinesinen

schnellen anterograden Transport mit Geschwindigkeiten bis zu ~5 µm/s (~400 mm/d). Er ist ATP-verbrauchend und bringt mittels Kinesinen Proteine und verschiedene Zellorganellen entlang von Mikrotubuli in die Axonperipherie;

Proteine und verschiedene Zellorganellen entlang von Mikrotubuli in die Axonperipherie; langsamen anterograden Transport (1-10 mm/d), er befördert Neuropeptide, Enzyme und Teile des Zytoskeletts vom Soma das Axon entlang.

langsamen anterograden Transport (1-10 mm/d), er befördert Neuropeptide, Enzyme und Teile des Zytoskeletts vom Soma das Axon entlang. und

unterstützt physiologischerweise vermutlich für die Proteinsynthese,

vielleicht wandern Mitochondrien auf diesem Wege zum Soma.

und

unterstützt physiologischerweise vermutlich für die Proteinsynthese,

vielleicht wandern Mitochondrien auf diesem Wege zum Soma.

Animation: Kinesin "wandert" einen Mikrotubulus entlang

Animation: Kinesin "wandert" einen Mikrotubulus entlang

) sind sind kleine (~13 kD) basische Proteine aus der Familie der Wachstumsfaktoren: Nervenwachstumsfaktor NGF, brain-derived neurotrophic factor BDNF, Neurotrophin3 bis 5 (NT-3 bis NT-5). Sie werden von benachbarten Zellen produziert und sichern Überleben (Verhinderung einer Apoptose),

Differenzierung und Wachstum von Neuronen und damit auch den

Fortbestand neuronaler Verbindungen. Sie sichern und kontrollieren auch

die Bildung neuer Nervenzellen (Neurogenese), ein Vorgang, der auch beim erwachsenen Menschen im Hippocampus abläuft.

) sind sind kleine (~13 kD) basische Proteine aus der Familie der Wachstumsfaktoren: Nervenwachstumsfaktor NGF, brain-derived neurotrophic factor BDNF, Neurotrophin3 bis 5 (NT-3 bis NT-5). Sie werden von benachbarten Zellen produziert und sichern Überleben (Verhinderung einer Apoptose),

Differenzierung und Wachstum von Neuronen und damit auch den

Fortbestand neuronaler Verbindungen. Sie sichern und kontrollieren auch

die Bildung neuer Nervenzellen (Neurogenese), ein Vorgang, der auch beim erwachsenen Menschen im Hippocampus abläuft.  Abbildung).

Die zahlreichen (oft über 1000) spezifischen Eiweißmoleküle pro Zelle

(Proteom) liegen zum Großteil in sehr

geringer Konzentration vor.

Abbildung).

Die zahlreichen (oft über 1000) spezifischen Eiweißmoleküle pro Zelle

(Proteom) liegen zum Großteil in sehr

geringer Konzentration vor.  Das Proteom ist die im Genom verankerte Gesamtheit der Proteine (in einem Zellkompartiment, einer Zelle, einem Gewebe oder

Lebewesen - unter definierten Bedingungen).

Das Proteom ist die im Genom verankerte Gesamtheit der Proteine (in einem Zellkompartiment, einer Zelle, einem Gewebe oder

Lebewesen - unter definierten Bedingungen).

Abbildung: Aktin

Abbildung: Aktin

Motilität ist

die Fähigkeit von Zellbestandteilen (z.B. axonaler Transport), Zellen

(z.B. amöboide Fortbewegung), Organen (z.B. Peristaltik) oder

Organismen (Lokomotion) zu unabhängiger Bewegung unter Verbrauch

metabolischer Energie. Dabei spielen die Motorproteine Aktin und Myosin eine Schlüsselrolle (Abbildungen).

Motilität ist

die Fähigkeit von Zellbestandteilen (z.B. axonaler Transport), Zellen

(z.B. amöboide Fortbewegung), Organen (z.B. Peristaltik) oder

Organismen (Lokomotion) zu unabhängiger Bewegung unter Verbrauch

metabolischer Energie. Dabei spielen die Motorproteine Aktin und Myosin eine Schlüsselrolle (Abbildungen).

Abbildung: Muskeltyp-Myosinmolekül

Abbildung: Muskeltyp-Myosinmolekül

Abbildung unten) bezeichneten Strukturen organisiert, in glatter Muskulatur zwischen sogenannten Desmosomen.

Aktinfilamente bestehen aus zwei umeinander gewickelten Ketten von

Aktinmolekülen, Myosinfilamente aus Myosinmolekülen, die komplex

ineinander "gesteckt" sind. Myosinmoleküle bestehen aus aufgebaut

sind, aktiv verformbar sind und aus einem Kopfteil (head, Kopfdomäne),

Abbildung unten) bezeichneten Strukturen organisiert, in glatter Muskulatur zwischen sogenannten Desmosomen.

Aktinfilamente bestehen aus zwei umeinander gewickelten Ketten von

Aktinmolekülen, Myosinfilamente aus Myosinmolekülen, die komplex

ineinander "gesteckt" sind. Myosinmoleküle bestehen aus aufgebaut

sind, aktiv verformbar sind und aus einem Kopfteil (head, Kopfdomäne),  Tubulin, Lamine, Vimentin, Keratin etc.

Tubulin, Lamine, Vimentin, Keratin etc.

Abbildung: Proteinstrukturen im Z-Streifen-Bereich einer Herzmuskelzelle

Abbildung: Proteinstrukturen im Z-Streifen-Bereich einer Herzmuskelzelle

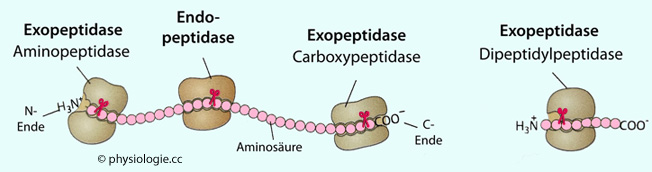

Abbildung: Proteolytische Enzyme

Abbildung: Proteolytische Enzyme

Exopeptidasen

- diese trennen vom N- (Aminopeptidasen) oder C-Ende

(Carboxypeptidasen) der Peptidkette eine oder zwei Aminosäuren ab

Exopeptidasen

- diese trennen vom N- (Aminopeptidasen) oder C-Ende

(Carboxypeptidasen) der Peptidkette eine oder zwei Aminosäuren ab Endopeptidasen

(Proteinasen, Proteasen) - diese spalten die Peptidketten von innen,

und zwar an spezifischen Stellen (Aminosäurepaaren). Es gibt mehrere

Typen, die nach ihrer katalytischen Stelle bezeichnet werden:

Serinproteasen, Cysteinproteasen, Aspartatproteasen, Metalloproteinasen.

Endopeptidasen

(Proteinasen, Proteasen) - diese spalten die Peptidketten von innen,

und zwar an spezifischen Stellen (Aminosäurepaaren). Es gibt mehrere

Typen, die nach ihrer katalytischen Stelle bezeichnet werden:

Serinproteasen, Cysteinproteasen, Aspartatproteasen, Metalloproteinasen. Abbau über Lysosomen oder

Abbau über Lysosomen oder  proteasomal (Ubiquitin-Proteasom-Mechanismus):

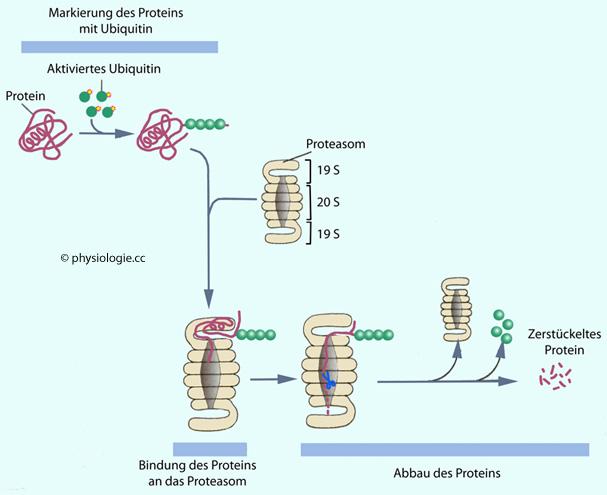

proteasomal (Ubiquitin-Proteasom-Mechanismus): Proteasomen (

Proteasomen ( Abbildung) sind komplexe Eiweißstrukturen, bestehend aus einer

zentralen Kammer (20 S), daran anschließenden Vorkammern (19 S), und jeweils einer

regulatorischen Kappe an den beiden Enden. Sie werden von der Zelle schrittweise aus mehr als 70

Komponenten aufgebaut. An der Innenseite ihrer ringförmigen Elemente befinden sich Enzyme, die eine breite proteolytische Aktivität entfalten. Proteasomen

finden sich im Zytoplasma der meisten Zellen, wo sie markierte (falsch

gefaltete, mikrobielle, antigene) Proteine kontinuierlich abbauen. Dazu

müssen die Zielproteine zuerst entfaltet, mehrfach kovalent mit

Ubiquitinen markiert und schließlich durch das Proteasom gezogen

werden. Die Enzymausstattung der Proteasome kann verändert (an die

aktuelle Situation angepasst) werden, z.B. durch Zytokine.

Abbildung) sind komplexe Eiweißstrukturen, bestehend aus einer

zentralen Kammer (20 S), daran anschließenden Vorkammern (19 S), und jeweils einer

regulatorischen Kappe an den beiden Enden. Sie werden von der Zelle schrittweise aus mehr als 70

Komponenten aufgebaut. An der Innenseite ihrer ringförmigen Elemente befinden sich Enzyme, die eine breite proteolytische Aktivität entfalten. Proteasomen

finden sich im Zytoplasma der meisten Zellen, wo sie markierte (falsch

gefaltete, mikrobielle, antigene) Proteine kontinuierlich abbauen. Dazu

müssen die Zielproteine zuerst entfaltet, mehrfach kovalent mit

Ubiquitinen markiert und schließlich durch das Proteasom gezogen

werden. Die Enzymausstattung der Proteasome kann verändert (an die

aktuelle Situation angepasst) werden, z.B. durch Zytokine.

Abbildung: Ubiquitin- Proteasom- Abbauweg

Abbildung: Ubiquitin- Proteasom- Abbauweg ,

ein durch Ultrazentrifugation bestimmter Sedimentationskoeffizient, der

indirekt Auskunft über die Größe eines Partikels gibt (die Beziehung

ist nichtlinear) und von der Masse, Dichte und Gestalt des Partikels abhängt. 1 S entspricht 100 Femtosekunden (s. Biochemie)

,

ein durch Ultrazentrifugation bestimmter Sedimentationskoeffizient, der

indirekt Auskunft über die Größe eines Partikels gibt (die Beziehung

ist nichtlinear) und von der Masse, Dichte und Gestalt des Partikels abhängt. 1 S entspricht 100 Femtosekunden (s. Biochemie) Ubiquitine sind kleine Peptide (76 Aminosäuren), die zur Markierung der Zielproteine genutzt werden (Ubiquitinierung, ubiquitylation,

Ubiquitine sind kleine Peptide (76 Aminosäuren), die zur Markierung der Zielproteine genutzt werden (Ubiquitinierung, ubiquitylation,  Abbildung). Sie binden reversibel an Zielproteine, deren Eigenschaften (Funktion, Lebenszeit, Verteilung) sie dadurch verändern. Je nach

markiertem Protein und der Zahl der angekoppelten Ubiquitine werden die Zielproteine für den Abbau bestimmt oder nehmen an Vorgängen wie Endozytose, Proteintransport, Transkription oder im Zellzyklus teil.

Abbildung). Sie binden reversibel an Zielproteine, deren Eigenschaften (Funktion, Lebenszeit, Verteilung) sie dadurch verändern. Je nach

markiertem Protein und der Zahl der angekoppelten Ubiquitine werden die Zielproteine für den Abbau bestimmt oder nehmen an Vorgängen wie Endozytose, Proteintransport, Transkription oder im Zellzyklus teil. "Primäre"

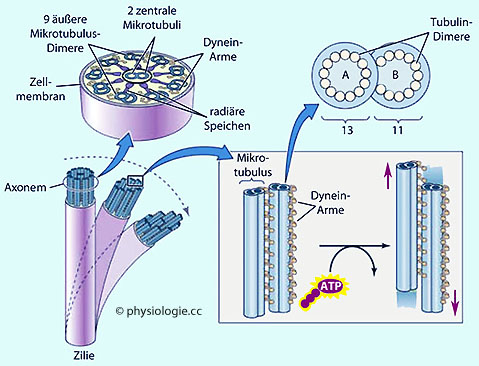

Zilien - wie sie z.B. in Sinnesorganen oder im Knochen vorkommen - sind mechano- (Innenohr, Knochenkanälchen) oder chemosensibel (Geruchssinn), meist nicht aktiv

beweglich und enthalten Axoneme aus jeweils 9 Paaren (Dimeren) von

Mikrotubuli (Bauplan 9 mal 2).

"Primäre"

Zilien - wie sie z.B. in Sinnesorganen oder im Knochen vorkommen - sind mechano- (Innenohr, Knochenkanälchen) oder chemosensibel (Geruchssinn), meist nicht aktiv

beweglich und enthalten Axoneme aus jeweils 9 Paaren (Dimeren) von

Mikrotubuli (Bauplan 9 mal 2).  "Sekundäre" Zilien (auch Flimmerhärchen oder Kinozilien)

beinhalten zusätzlich zwei zentrale Mikrotubuli (Bauplan 9 mal 2 plus

2); sie sind aktiv beweglich. Der Bauplan von Zilien ist in der Natur

ziemlich konstant, z.B. in den "Wimpern" einzelliger Paramecien

(Pantoffeltierchen) gleich wie im Flimmerepithel der Lunge des Menschen.

"Sekundäre" Zilien (auch Flimmerhärchen oder Kinozilien)

beinhalten zusätzlich zwei zentrale Mikrotubuli (Bauplan 9 mal 2 plus

2); sie sind aktiv beweglich. Der Bauplan von Zilien ist in der Natur

ziemlich konstant, z.B. in den "Wimpern" einzelliger Paramecien

(Pantoffeltierchen) gleich wie im Flimmerepithel der Lunge des Menschen.

Abbildung: Zilienschlag durch Dyneinbewegung

Abbildung: Zilienschlag durch Dyneinbewegung

Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Molekulare Motoren bewegen sich entlang von Mikrotubuli

Abbildung: Molekulare Motoren bewegen sich entlang von Mikrotubuli

Schlagfolge: Die Zilien schlagen koordiniert,

d.h. um kleine Zeitbeträge gegeneinander verschoben, sodass sich

wellenförmige Bewegungsmuster ergeben (sieht aus wie das Wogen von

Kornhalmen im Wind), was eine optimale Fortbewegung des jeweiligen

Schleimfilmes ermöglicht.

Schlagfolge: Die Zilien schlagen koordiniert,

d.h. um kleine Zeitbeträge gegeneinander verschoben, sodass sich

wellenförmige Bewegungsmuster ergeben (sieht aus wie das Wogen von

Kornhalmen im Wind), was eine optimale Fortbewegung des jeweiligen

Schleimfilmes ermöglicht.  Abwehr (als Antikörper und Komplementfaktoren)

Abwehr (als Antikörper und Komplementfaktoren) Intaktheit der Gefäßwände (Gerinnungs- und Fibrinolysefaktoren)

Intaktheit der Gefäßwände (Gerinnungs- und Fibrinolysefaktoren) Transport von Fett, Hormonen, Spurenelementen usw. (Plasmaeiweiß)

Transport von Fett, Hormonen, Spurenelementen usw. (Plasmaeiweiß) Aufbau

extrazellulärer Strukturen:

Aufbau

extrazellulärer Strukturen:

Fasern aus Kollagen (~30% der Gesamtmasse an Körpereiweiß) für Faszien, Sehnen,

Bänder, Unterhautgewebe, Knorpel, Knochen

Fasern aus Kollagen (~30% der Gesamtmasse an Körpereiweiß) für Faszien, Sehnen,

Bänder, Unterhautgewebe, Knorpel, Knochen Elastin für dehnbare

Strukturen (Lunge, Haut, Blutgefäße u.a.) und spezielle Proteine, wie

Elastin für dehnbare

Strukturen (Lunge, Haut, Blutgefäße u.a.) und spezielle Proteine, wie Fibronektin für Hämostase, Gewebsreparatur, Zelladhäsion und -migration, Embryogenese

Fibronektin für Hämostase, Gewebsreparatur, Zelladhäsion und -migration, Embryogenese Laminin, mit Bindungsstellen für zelluläre Rezeptoren; häufig in Basalmembranen

Laminin, mit Bindungsstellen für zelluläre Rezeptoren; häufig in Basalmembranen Integrine für

die Verbindung zwischen Zellen untereinander und mit extrazellulären Strukturen.

Integrine für

die Verbindung zwischen Zellen untereinander und mit extrazellulären Strukturen. Abbildung).

Durch rezeptorvermittelte Kopplung an den Untergrund fixiert sich die

Zelle und verlagert diese Kontaktstellen nach Maßgabe der

zurückgelegten Fortbewegungsstrecke.

Abbildung).

Durch rezeptorvermittelte Kopplung an den Untergrund fixiert sich die

Zelle und verlagert diese Kontaktstellen nach Maßgabe der

zurückgelegten Fortbewegungsstrecke.

Abbildung: Amöboide Bewegung einer Zelle

Abbildung: Amöboide Bewegung einer Zelle

In der Embryogenese wandern Neuriten aus der Neuralleiste und an Leitstrukturen entlang;

In der Embryogenese wandern Neuriten aus der Neuralleiste und an Leitstrukturen entlang;  Immunzellen

"jagen" Fremdkörper, "verdächtige" Zellen und Mikroorganismen

(Migration von Leukozyten zwischen Blutbahn und extravasalem

Raum, Auswanderung von antigenpräsentierenden Zellen aus dem Gewebe);

Immunzellen

"jagen" Fremdkörper, "verdächtige" Zellen und Mikroorganismen

(Migration von Leukozyten zwischen Blutbahn und extravasalem

Raum, Auswanderung von antigenpräsentierenden Zellen aus dem Gewebe);  Enterozyten wandern entlang der Krypten-Zotten-Achse;

Enterozyten wandern entlang der Krypten-Zotten-Achse;  Gefäßwandzellen sprossen während der Angiogenese vor;

Gefäßwandzellen sprossen während der Angiogenese vor;  Fibroblasten schließen Wunden und bilden frisches Gewebe;

Fibroblasten schließen Wunden und bilden frisches Gewebe;  Spermien bewegen sich gezielt in eine Richtung.

Spermien bewegen sich gezielt in eine Richtung.  Chemotaxis

Chemotaxis  ist

die Fortbewegung von Zellen entlang chemischer Konzentrationsgradienten

von Leitsubstanzen wie z.B. Chemokinen, vermittelt u.a. über CNG-Kanäle. Dieser Mechanismus lockt

Leukozyten zu einem Entzündungsherd, Spermien zur Eizelle, Bakterien zu

einer Glucosequelle, auswachsende Neuritenfortsätze auf den richtigen

Weg usw. So steuern Ephrine durch Bindung

an Ephrinrezeptoren die Entwicklung von

Nervenbahnen (Vorwachsen der Axone von Ganglienzellen in der Netzhaut zu ihren Zielen im Hirnstamm). Positive

Chemotaxis veranlasst die Bewegung betreffender Zellen oder

Zellfortsätze zu Orten höherer Konzentration (zur Quelle) des

Signalstoffes hin, negative Chemotaxis von solchen Orten weg. Regt ein Stoff nur ungerichtete Zellbewegung an, nennt man den Vorgang Chemokinese.

ist

die Fortbewegung von Zellen entlang chemischer Konzentrationsgradienten

von Leitsubstanzen wie z.B. Chemokinen, vermittelt u.a. über CNG-Kanäle. Dieser Mechanismus lockt

Leukozyten zu einem Entzündungsherd, Spermien zur Eizelle, Bakterien zu

einer Glucosequelle, auswachsende Neuritenfortsätze auf den richtigen

Weg usw. So steuern Ephrine durch Bindung

an Ephrinrezeptoren die Entwicklung von

Nervenbahnen (Vorwachsen der Axone von Ganglienzellen in der Netzhaut zu ihren Zielen im Hirnstamm). Positive

Chemotaxis veranlasst die Bewegung betreffender Zellen oder

Zellfortsätze zu Orten höherer Konzentration (zur Quelle) des

Signalstoffes hin, negative Chemotaxis von solchen Orten weg. Regt ein Stoff nur ungerichtete Zellbewegung an, nennt man den Vorgang Chemokinese. Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Zellmigration

Abbildung: Zellmigration AQP, Aquaporin

AQP, Aquaporin  CIC3, ein temporär exprimiertes Protein

CIC3, ein temporär exprimiertes Protein  ENaC, epithelialer Natriumkanal

ENaC, epithelialer Natriumkanal  KCa, calciumaktivierter Kaliumkanal

KCa, calciumaktivierter Kaliumkanal  NHE1, Natrium- Wasserstoffionen- Austauscher

NHE1, Natrium- Wasserstoffionen- Austauscher  NKCC1, Natrium- Kalium- Chlorid- Cotransporter

NKCC1, Natrium- Kalium- Chlorid- Cotransporter  VRAC, Volume-regulated anion channels, transportieren außer Chlorid auch organische Moleküle (Taurin, Glutamat, Aspartat) und beteiligen sich an der Regulation der Osmolalität in der Zelle

VRAC, Volume-regulated anion channels, transportieren außer Chlorid auch organische Moleküle (Taurin, Glutamat, Aspartat) und beteiligen sich an der Regulation der Osmolalität in der Zelle

) bzw. aus ihr heraus gelangen zu lassen (Endpartie: Retraktion) - diese Vorgänge müssen nicht synchron, sie können auch unabhängig voneinander erfolgen.

) bzw. aus ihr heraus gelangen zu lassen (Endpartie: Retraktion) - diese Vorgänge müssen nicht synchron, sie können auch unabhängig voneinander erfolgen.  Abbildung); die Bindung von Integrin kann

Kaliumkanäle aktivieren; calciumsensitive Proteine (wie das an Zellmotilität und -teilung beteiligte proteolytische Enzym Calpain)

sprechen auf Ca++-Einstrom (und damit auch das Membranpotential) an. Veränderungen der Osmolalität (Aquaporine!)

können zum An- oder Abschwellen entsprechender Zellpartien genutzt

werden; die Wirkung der Permeasen kann darüber hinaus über reinen

Ionentransport hinausgehen (nicht-konduktive Eigenschaften).

Abbildung); die Bindung von Integrin kann

Kaliumkanäle aktivieren; calciumsensitive Proteine (wie das an Zellmotilität und -teilung beteiligte proteolytische Enzym Calpain)

sprechen auf Ca++-Einstrom (und damit auch das Membranpotential) an. Veränderungen der Osmolalität (Aquaporine!)

können zum An- oder Abschwellen entsprechender Zellpartien genutzt

werden; die Wirkung der Permeasen kann darüber hinaus über reinen

Ionentransport hinausgehen (nicht-konduktive Eigenschaften). Calcium

Calcium  Organisation

Organisation  Elektrophysiologie

Elektrophysiologie  Steuerung

Steuerung Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Glatte Muskelzelle

Abbildung: Glatte Muskelzelle

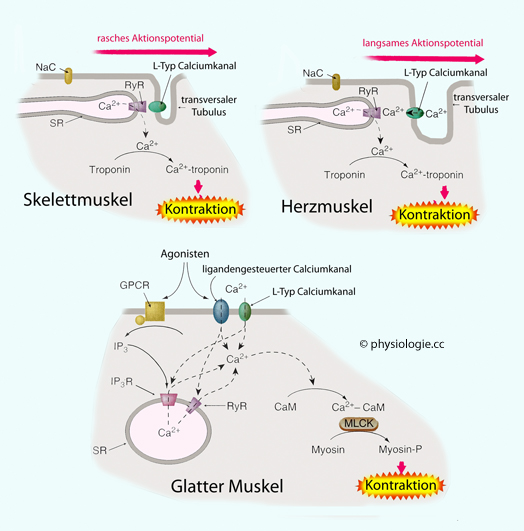

Zuerst binden je vier Calciumionen an je ein Calmodulinmolekül (CaM) in der Muskelzelle. Es entsteht ein Ca++-CaM-Komplex, der sich so verformt, dass er auf ein MLCK- (Myosin-Leichtkettenkinase) Molekül "passt".

Zuerst binden je vier Calciumionen an je ein Calmodulinmolekül (CaM) in der Muskelzelle. Es entsteht ein Ca++-CaM-Komplex, der sich so verformt, dass er auf ein MLCK- (Myosin-Leichtkettenkinase) Molekül "passt". Der Ca++-CaM-Komplex bindet an das Enzym MLCK, welche dann ATP nutzt, um Myosin

an seiner regulatorischen leichten Kette (RLC: regulatory light chain) zu phosphorylieren (ADP wird

dabei frei). Die Phosphorylierung der

Myosin-Leichtkette (MLC) ist durch den Ca++-CaM-Komplex reguliert, und dessen Aktivität hängt wiederum vom intrazellulären [Ca++] ab. (Die regulatorische Leichtkette sitzt auf dem Halsteil der

schweren Kette des Myosinmoleküls.) Wird ein Myosin-Dimer aktiviert, reagiert es mit Aktin

(Kontraktion bzw. Tonuserhöhung). RLC ist in die Regulierung von Kontraktion, Zytokinese und Mitose involviert.

Der Ca++-CaM-Komplex bindet an das Enzym MLCK, welche dann ATP nutzt, um Myosin

an seiner regulatorischen leichten Kette (RLC: regulatory light chain) zu phosphorylieren (ADP wird

dabei frei). Die Phosphorylierung der

Myosin-Leichtkette (MLC) ist durch den Ca++-CaM-Komplex reguliert, und dessen Aktivität hängt wiederum vom intrazellulären [Ca++] ab. (Die regulatorische Leichtkette sitzt auf dem Halsteil der

schweren Kette des Myosinmoleküls.) Wird ein Myosin-Dimer aktiviert, reagiert es mit Aktin

(Kontraktion bzw. Tonuserhöhung). RLC ist in die Regulierung von Kontraktion, Zytokinese und Mitose involviert.

Abbildung: Vergleich der elektromechanischen Kopplung bei quergestreifter (oben) und glatter Muskulatur (unten)

Abbildung: Vergleich der elektromechanischen Kopplung bei quergestreifter (oben) und glatter Muskulatur (unten)

Caldesmon bindet Ca++-Calmodulin,

Actin, Myosin, Tropomyosin. Glatte Muskulatur enthält die Isoform 1, es

reguliert die Kontraktion glatter Muskelzellen und kann Aktinfilamente

stabilisieren. (Die Isoformen 2 bis 5 werden von anderen Zelltypen

gebildet).

Caldesmon bindet Ca++-Calmodulin,

Actin, Myosin, Tropomyosin. Glatte Muskulatur enthält die Isoform 1, es

reguliert die Kontraktion glatter Muskelzellen und kann Aktinfilamente

stabilisieren. (Die Isoformen 2 bis 5 werden von anderen Zelltypen

gebildet). Calponin bindet Ca++ und kann - wie Caldesmon - die ATPase-Aktivität des Myosins tonisch inhibieren und

relaxiert dadurch den glatten Muskel.

Calponin bindet Ca++ und kann - wie Caldesmon - die ATPase-Aktivität des Myosins tonisch inhibieren und

relaxiert dadurch den glatten Muskel. | Kontraktionen

(Tonuserhöhung) glatter Muskulatur erfolgen langsamer als bei

Skelettmuskeln, können aber lange anhalten und sind kaum

ermüdbar |

Abbildung: Mechanismen der Steuerung von Kontraktion und Dilatation glatter Muskulatur

Abbildung: Mechanismen der Steuerung von Kontraktion und Dilatation glatter Muskulatur s. auch weiter unten

s. auch weiter unten Entweder wird Ca++ durch die Zellmembran nach außen transportiert (Expulsion), dazu stehen Ca++-ATPasen (Calciumexportpumpen, Plasma membrane calcium ATPases: PMCAs) sowie Ca/Na-Austauscher (die durch den Natriumgradienten in die Zelle angetrieben werden) zur Verfügung;

Entweder wird Ca++ durch die Zellmembran nach außen transportiert (Expulsion), dazu stehen Ca++-ATPasen (Calciumexportpumpen, Plasma membrane calcium ATPases: PMCAs) sowie Ca/Na-Austauscher (die durch den Natriumgradienten in die Zelle angetrieben werden) zur Verfügung;  oder in das sarkoplasmatische Retikulum (Sequestrierung), über ebenfalls ATP-verbrauchende Ca++-Transporter (SERCA: Sarco / endoplasmic reticulum Ca++-ATPase) des endoplasmatischen Retikulums.

oder in das sarkoplasmatische Retikulum (Sequestrierung), über ebenfalls ATP-verbrauchende Ca++-Transporter (SERCA: Sarco / endoplasmic reticulum Ca++-ATPase) des endoplasmatischen Retikulums. Abbildung), wobei es fließende Übergänge gibt:

Abbildung), wobei es fließende Übergänge gibt:

Abbildung: Organisation glatter Muskulatur

Abbildung: Organisation glatter Muskulatur

Der häufig vorkommende Single-Unit-Typ

(visceral smooth muscle) ist ein funktionelles Synzytium mit intensiven Kopplungen über gap junctions und eher

globaler Steuerbarkeit (single unit: Funktionelle Gesamtheit). Die Muskelzellen kontrahieren synchron, ähnlich

wie im Herzmuskel (aber wesentlich langsamer im Ablauf). Beispiele: Die meisten Blutgefäße, Lymphgefäße, Ureter, Darmwand, Gallenblase, Uterus. In einigen dieser Strukturen kann rhythmische Aktivität auftreten (z.B. Aktivität der "Lymphherzen", peristaltische

Kontraktionen im Gastrointestinaltrakt, im Harnleiter, Wehentätigkeit

der Gebärmutter). Viszeraler glatter Muskel kann auch ohne neuronale

Anregung Kontraktionen generieren, z.B. in Reaktion auf mechanische

oder hormonelle Anregung.

Der häufig vorkommende Single-Unit-Typ

(visceral smooth muscle) ist ein funktionelles Synzytium mit intensiven Kopplungen über gap junctions und eher

globaler Steuerbarkeit (single unit: Funktionelle Gesamtheit). Die Muskelzellen kontrahieren synchron, ähnlich

wie im Herzmuskel (aber wesentlich langsamer im Ablauf). Beispiele: Die meisten Blutgefäße, Lymphgefäße, Ureter, Darmwand, Gallenblase, Uterus. In einigen dieser Strukturen kann rhythmische Aktivität auftreten (z.B. Aktivität der "Lymphherzen", peristaltische

Kontraktionen im Gastrointestinaltrakt, im Harnleiter, Wehentätigkeit

der Gebärmutter). Viszeraler glatter Muskel kann auch ohne neuronale

Anregung Kontraktionen generieren, z.B. in Reaktion auf mechanische

oder hormonelle Anregung. Der Multi-Unit-Typ

zeichnet sich durch präzisere Steuerbarkeit mittels vegetativer

Nervenfasern aus (multi-unit: Funktionelle Untergliederung). Der Transmitterstoff beeinflusst glatte Muskelzellen auf kurze Distanz (Synapsen "en passant").

Die Zellen können unabhängig voneinander aktiviert, also präzise gesteuert werden, ähnlich

(aber nicht so ausschließlich) wie im Skelettmuskel. Beispiele: Innere Augenmuskeln (Pupillenweite, Akkommodation), Atemwege (Strömungswiderstand), m. arrectores pilorum ("Gänsehaut").

Der Multi-Unit-Typ

zeichnet sich durch präzisere Steuerbarkeit mittels vegetativer

Nervenfasern aus (multi-unit: Funktionelle Untergliederung). Der Transmitterstoff beeinflusst glatte Muskelzellen auf kurze Distanz (Synapsen "en passant").

Die Zellen können unabhängig voneinander aktiviert, also präzise gesteuert werden, ähnlich

(aber nicht so ausschließlich) wie im Skelettmuskel. Beispiele: Innere Augenmuskeln (Pupillenweite, Akkommodation), Atemwege (Strömungswiderstand), m. arrectores pilorum ("Gänsehaut").| Multi-unit-Zellen können unabhängig voneinander aktiviert werden (keine gap junctions) Single-unit-Zellen sind über gap junctions verbunden und funktionieren als Einheit |

Aktionspotentiale

glatter Muskelzellen sind durch Calciumeinstrom bedingt, nicht wie bei

Skelettmuskelfasern durch Natriumeinstrom. Daher beeinflusst das

Nervengift Tetrodotoxin (das rasche spannungsgesteuerte Natriumkanäle

blockiert) auch nicht die Erregbarkeit glatter Muskelzellen.

Aktionspotentiale

glatter Muskelzellen sind durch Calciumeinstrom bedingt, nicht wie bei

Skelettmuskelfasern durch Natriumeinstrom. Daher beeinflusst das

Nervengift Tetrodotoxin (das rasche spannungsgesteuerte Natriumkanäle

blockiert) auch nicht die Erregbarkeit glatter Muskelzellen.

Abbildung: Rhythmische Depolarisation glatter Muskulatur

Abbildung: Rhythmische Depolarisation glatter Muskulatur

vor (z.B.

für spannungsgesteuerte Calciumkanäle), diese kann also je nach Bedingungen im

Gewebe wechseln.

vor (z.B.

für spannungsgesteuerte Calciumkanäle), diese kann also je nach Bedingungen im

Gewebe wechseln. Abbildung oben). Der Aktinanteil ist

in glatten Muskelzellen mindestens 10mal größer als der Myosinanteil

Abbildung oben). Der Aktinanteil ist

in glatten Muskelzellen mindestens 10mal größer als der Myosinanteil  (im quergestreiften Muskel

beträgt der Aktin-Myosin-Quotient

2:1 bis 4:1).

(im quergestreiften Muskel

beträgt der Aktin-Myosin-Quotient

2:1 bis 4:1).  Glatte Muskelzellen können sich bis auf ein Viertel ihrer

entspannten "Ruhelänge" verkürzen (Skelettmuskelfasern nur bis auf ~60%).

Glatte Muskelzellen können sich bis auf ein Viertel ihrer

entspannten "Ruhelänge" verkürzen (Skelettmuskelfasern nur bis auf ~60%).

Abbildung: Glatte Muskelzellen bilden je nach Typus verschiedene Entladungsmuster aus

Abbildung: Glatte Muskelzellen bilden je nach Typus verschiedene Entladungsmuster aus

Der Tonus ist z.T. alleine durch die Höhe des Membranpotentials bedingt

(z.B. in Arterienwänden), es genügt schon eine Reduktion des Membranpotentials (Depolarisation), um ihn zu erhöhen;

Der Tonus ist z.T. alleine durch die Höhe des Membranpotentials bedingt

(z.B. in Arterienwänden), es genügt schon eine Reduktion des Membranpotentials (Depolarisation), um ihn zu erhöhen;  in anderen

glatten Muskelfasern bedarf es zur Tonussteigerung plötzlicher Entladungen (Spikes). Spikes ähneln Aktionspotentialen (die in quergestreifter

Muskulatur zur Kontraktionsauslösung notwendig sind).

in anderen

glatten Muskelfasern bedarf es zur Tonussteigerung plötzlicher Entladungen (Spikes). Spikes ähneln Aktionspotentialen (die in quergestreifter

Muskulatur zur Kontraktionsauslösung notwendig sind).

Abbildung: Kontraktionsauslösung in glattem Muskel

Abbildung: Kontraktionsauslösung in glattem Muskel Abbildung). Solche Stoffe können z.B. Neurotransmitter

sein.

Abbildung). Solche Stoffe können z.B. Neurotransmitter

sein.  Eine Senkung der IP3-Konzentration führt umgekehrt zu einer Verminderung des [Ca++] im Zytosol und senkt damit den Tonus der glatten Muskelzelle.

Eine Senkung der IP3-Konzentration führt umgekehrt zu einer Verminderung des [Ca++] im Zytosol und senkt damit den Tonus der glatten Muskelzelle.  Außer durch Öffnung rezeptorgesteuerter sarkolemmaler Calciumkanäle (VOC) bzw. Aktivierung metabotroper Rezeptoren kann die Ca++-Konzentration im Sarkoplasma auch gesteigert werden, wenn die anschließende Entfernung der Calciumionen aus dem Zytosol blockiert wird: Das ist möglich durch Hemmung entsprechender Transportsysteme, wie der Calciumexportpumpe nach extrazellulär (PMCA) oder der Calcium-ATPase des sarkoplasmatischen Retikulums (SERCA).

Außer durch Öffnung rezeptorgesteuerter sarkolemmaler Calciumkanäle (VOC) bzw. Aktivierung metabotroper Rezeptoren kann die Ca++-Konzentration im Sarkoplasma auch gesteigert werden, wenn die anschließende Entfernung der Calciumionen aus dem Zytosol blockiert wird: Das ist möglich durch Hemmung entsprechender Transportsysteme, wie der Calciumexportpumpe nach extrazellulär (PMCA) oder der Calcium-ATPase des sarkoplasmatischen Retikulums (SERCA).

Abbildung: Regulierung der MLC-Phosphorylierung in einer glatten Muskelzelle (Gallengang)

Abbildung: Regulierung der MLC-Phosphorylierung in einer glatten Muskelzelle (Gallengang) ERK, extracellular signal-regulated kinases, gehören zu den mitogenaktivierten Kinasen (MAPK)

ERK, extracellular signal-regulated kinases, gehören zu den mitogenaktivierten Kinasen (MAPK)  ET-1, Endothelin-1

ET-1, Endothelin-1  ETR, endothelin receptor

ETR, endothelin receptor  MAPK, MAP-Kinase, mitogenaktivierte Proteinkinase (Signalweg enthält mindestens drei in Serie geschaltete Kinasen)

MAPK, MAP-Kinase, mitogenaktivierte Proteinkinase (Signalweg enthält mindestens drei in Serie geschaltete Kinasen)  MYPT-1, myosin phosphatase target subunit 1

MYPT-1, myosin phosphatase target subunit 1 GPCR,

G-protein coupled receptor

GPCR,

G-protein coupled receptor  IP3, Inositoltriphosphat

IP3, Inositoltriphosphat  PI3K, Phosphatidylinositol 3-Kinase

PI3K, Phosphatidylinositol 3-Kinase  PKC, Proteinkinase C

PKC, Proteinkinase C  PLCβ, Phospholipase C β

PLCβ, Phospholipase C β

Abbildung):

Abbildung):

Öffnung spannungsgesteuerter Calciumkanäle: (VOCs) oder Bindung von Signalsubstanzen (wie Endothelin) an Membranrezeptoren (ROCs) bewirkt Ca++-Einstrom in die Muskelzelle - im ersten Fall aus dem Interstitium, im letzteren via PLC und IP3 aus dem sarkoplasmatischen Retikulum.

Öffnung spannungsgesteuerter Calciumkanäle: (VOCs) oder Bindung von Signalsubstanzen (wie Endothelin) an Membranrezeptoren (ROCs) bewirkt Ca++-Einstrom in die Muskelzelle - im ersten Fall aus dem Interstitium, im letzteren via PLC und IP3 aus dem sarkoplasmatischen Retikulum. | Depolarisierung der Membran öffnet Ca++-Kanäle, Bindung bestimmter Signalstoffe aktiviert den PLC-IP3-Mechanismus. Beides erhöht intrazelluläres [Ca++] |

Nach intrazellulär gelangtes freies Ca++ bildet einen Komplex mit dem calciumbindenden Protein Calmodulin. Glatte Muskelzellen besitzen kein Troponin (wie quergestreifte Fasern), sondern Calmodulin, das Ca++ bindet und die enzymatische Reaktion auslöst.

Nach intrazellulär gelangtes freies Ca++ bildet einen Komplex mit dem calciumbindenden Protein Calmodulin. Glatte Muskelzellen besitzen kein Troponin (wie quergestreifte Fasern), sondern Calmodulin, das Ca++ bindet und die enzymatische Reaktion auslöst.| Calmodulin bindet Ca++-Ionen. Ca++-Calmodulin aktiviert Myosin-Leichtkettenkinase (MLCK) |

Der Ca++-Calmodulin-Komplex aktiviert das phosphorylierende (aber selbst nicht phosphorylierte) Enzym Myosin-Leichtkettenkinase MLCK (Myosin-Leichtketten - MLC: Myosin light chain - sind Bestandteile des Myosins)

Der Ca++-Calmodulin-Komplex aktiviert das phosphorylierende (aber selbst nicht phosphorylierte) Enzym Myosin-Leichtkettenkinase MLCK (Myosin-Leichtketten - MLC: Myosin light chain - sind Bestandteile des Myosins) Durch Phosphorylierung der MLC kommt es zu aktiver Verlagerung zwischen Aktin- und Myosinfäden (Kontraktion)

Durch Phosphorylierung der MLC kommt es zu aktiver Verlagerung zwischen Aktin- und Myosinfäden (Kontraktion)| MLCK phosphoryliert Myosinleichtketten und erhöht den Tonus glatter Muskelzellen |

Abbildung oben).

Abbildung oben). | Hemmung der MLCP stabilisiert die Phosphorylierung von MLC und steigert den Tonus glatter Muskelzellen |

Abbildung: Spontane Oszillationen (slow waves) in glatter Muskulatur

Abbildung: Spontane Oszillationen (slow waves) in glatter Muskulatur

Auf Konstriktion folgt Relaxation: Der Gegenspieler der Leichtkettenkinase ist die Leichtketten-Phosphatase (MLCP,

Auf Konstriktion folgt Relaxation: Der Gegenspieler der Leichtkettenkinase ist die Leichtketten-Phosphatase (MLCP,  Abbildung), sie dephosphoryliert - und hemmt dadurch - das Myosin. Ca++-Ionen werden über eine ATP-abhängige Pumpe (SERCA) in das sarkoplasmatische Retikulum zurückbefördert. Beim Transport nach extrazellulär hilft zusätzlich ein Na+-Ca++-Austauscher (NCX), der wesentlich ist für die zelluläre Ca++-Homöostase.

Abbildung), sie dephosphoryliert - und hemmt dadurch - das Myosin. Ca++-Ionen werden über eine ATP-abhängige Pumpe (SERCA) in das sarkoplasmatische Retikulum zurückbefördert. Beim Transport nach extrazellulär hilft zusätzlich ein Na+-Ca++-Austauscher (NCX), der wesentlich ist für die zelluläre Ca++-Homöostase.  Kontraktion und Relaxation glatter Muskulatur (z.B. in Gefäßen, im Darm etc.) steht im Mittelpunkt

zahlreicher pharmakologischer Wirkungen (Calciumblocker,

Hormonagonisten und -antagonisten etc). Meist werden dabei entweder

Ionenströme durch die Membran oder die Aktivität von Signalstoffen

modifiziert (die involvierten Rezeptoren können ionotrop oder metabotrop sein).

Kontraktion und Relaxation glatter Muskulatur (z.B. in Gefäßen, im Darm etc.) steht im Mittelpunkt

zahlreicher pharmakologischer Wirkungen (Calciumblocker,

Hormonagonisten und -antagonisten etc). Meist werden dabei entweder

Ionenströme durch die Membran oder die Aktivität von Signalstoffen

modifiziert (die involvierten Rezeptoren können ionotrop oder metabotrop sein).

Abbildung: Kooperation Glatte Gefäßmuskelzelle und Endothelzelle (schematisch)

Abbildung: Kooperation Glatte Gefäßmuskelzelle und Endothelzelle (schematisch)

Abbildung). Dieses beeinflusst den Blutdruck auf unterschiedliche

Weise (z.B. Erhöhung des Blutvolumens über Anreicherung des

Extrazellulärraums mit Kochsalz), aber auch über Wirkung auf Transkriptionsvorgänge im Zellkern.

Abbildung). Dieses beeinflusst den Blutdruck auf unterschiedliche

Weise (z.B. Erhöhung des Blutvolumens über Anreicherung des

Extrazellulärraums mit Kochsalz), aber auch über Wirkung auf Transkriptionsvorgänge im Zellkern.| Glatte Muskulatur |

Skelettmuskulatur |

|

| Verhältnis Aktin / Myosin |

~15:1, unregelmäßig angeordnet |

2:1, als "Querstreifung" regelmäßig angeordnet (wie Herzmuskel) |

| Dimensionen |

Länge bis 0,2 mm |

Länge bis mehrere cm, Durchmesser bis 80 µm |

| Kontraktionsauslösung |

Bindung Ca++ an Calmodulin |

Bindung Ca++ an Troponin |

| Dauerkontraktion durch |

erhöhte Transmitterkonzentration (Tonus) |

dauerhaft hohe Aktionspotentialfrequenz (Tetanus) |

| Ermüdung |

nein |

ja |

| Innervation |

Nerven / Schrittmacherzellen / Transmitter (Acetylcholin, Noradrenalin, etc) |

Motoneuron / motorische Endplatte (Acetylcholin) |

Schutz gegenüber chemischen Störfaktoren

Schutz gegenüber chemischen Störfaktoren

Erkennung potentiell schädlicher Fremdzellen

Erkennung potentiell schädlicher Fremdzellen

Gewebetyperkennung

Gewebetyperkennung

Krebsresistenz

Krebsresistenz

Zelladhäsion

Zelladhäsion

Entzündungsvorgänge

Entzündungsvorgänge

Fertilisierung (Erkennung der Eizelle durch Spermien)

Fertilisierung (Erkennung der Eizelle durch Spermien)

Embryonale Entwicklung / Differenzierung

Embryonale Entwicklung / Differenzierung  Membranproteine verankern die Zelle an extrazellulären Strukturen und

übertragen Kräfte in den Intrazellulärraum, versorgen die Zelle

mit Nährstoffen, wirken als Informationsvermittler und Enzyme. Biomoleküle sind Baustoffe, Energie- und Informationsträger. Proteine haben spezifische, reversible Bindungseigenschaften über Wasserstoffbrücken, van der Waals-Kräfte,

elektrostatische Wechselwirkungen und hydrophobe Kräfte, und dienen als Gerüstproteine, Enzyme, Filamente, Rezeptoren, Permeasen,

Transporter. Zellen enthalten meist mehrere

tausend spezifische Proteinarten

Membranproteine verankern die Zelle an extrazellulären Strukturen und

übertragen Kräfte in den Intrazellulärraum, versorgen die Zelle

mit Nährstoffen, wirken als Informationsvermittler und Enzyme. Biomoleküle sind Baustoffe, Energie- und Informationsträger. Proteine haben spezifische, reversible Bindungseigenschaften über Wasserstoffbrücken, van der Waals-Kräfte,

elektrostatische Wechselwirkungen und hydrophobe Kräfte, und dienen als Gerüstproteine, Enzyme, Filamente, Rezeptoren, Permeasen,

Transporter. Zellen enthalten meist mehrere

tausend spezifische Proteinarten Intrazelluläre

Proteine ermöglichen Wachstum, Bewegung, Transport, aktive Verformung. Mikrotubuli, Mikrofilamente und Intermediärfilamente bilden die Hauptmasse des Zytoskeletts - aufgebaut aus Aktin, Tubulin, Laminen, Vimentin, Keratin etc. Sie transportieren Moleküle und Zellorganellen: Anterograd (Kinesine, ~400 mm/d) oder retrograd (Dyneine, bis 200 mm/d) entlang von Mikrotubuli. Dyneine betreiben auch den Zilienschlag des Flimmerepithels, Kinesine

die mitotische Bewegung von Chromosomen. Zilien sind teils passiv

(Sinneshaare), teils ATP-verbrauchend koordiniert

beweglich (Kinozilien schlagen 5- bis 20mal pro Sekunde:

Dynein-Motorproteine, Gleitfilamentmechanismus) Intrazelluläre

Proteine ermöglichen Wachstum, Bewegung, Transport, aktive Verformung. Mikrotubuli, Mikrofilamente und Intermediärfilamente bilden die Hauptmasse des Zytoskeletts - aufgebaut aus Aktin, Tubulin, Laminen, Vimentin, Keratin etc. Sie transportieren Moleküle und Zellorganellen: Anterograd (Kinesine, ~400 mm/d) oder retrograd (Dyneine, bis 200 mm/d) entlang von Mikrotubuli. Dyneine betreiben auch den Zilienschlag des Flimmerepithels, Kinesine

die mitotische Bewegung von Chromosomen. Zilien sind teils passiv

(Sinneshaare), teils ATP-verbrauchend koordiniert

beweglich (Kinozilien schlagen 5- bis 20mal pro Sekunde:

Dynein-Motorproteine, Gleitfilamentmechanismus) Außerhalb der Zelle beteiligen sich Proteine an Abwehr (Antikörper,

Komplementfaktoren), Intaktheit der Gefäßwände (Gerinnungs-,

Fibrinolysefaktoren), Transport (Plasmaproteine), Aufbau extrazellulärer

Strukturen (Kollagen, Elastin, Fibronektin, Integrine). Faktoren wie NGF, BDNF, Neurotrophine sichern Überleben,

Differenzierung und Wachstum von Neuronen und kontrollieren die

Neurogenese Außerhalb der Zelle beteiligen sich Proteine an Abwehr (Antikörper,

Komplementfaktoren), Intaktheit der Gefäßwände (Gerinnungs-,

Fibrinolysefaktoren), Transport (Plasmaproteine), Aufbau extrazellulärer

Strukturen (Kollagen, Elastin, Fibronektin, Integrine). Faktoren wie NGF, BDNF, Neurotrophine sichern Überleben,

Differenzierung und Wachstum von Neuronen und kontrollieren die

Neurogenese  Zellen sind mobil, z.B. Immunzellen (Diapedese, Gewebepatrouille), Enterozyten

(Krypten-Zotten-Achse), Gefäßwandzellen (Angiogenese), Fibroblasten

(Wundheilung), Spermien. Sie orientieren sich an vorhandenen

Strukturen sowie an Konzentrationsgradienten von Chemokinen,

Komplementfaktoren u.a. (Chemotaxis). Sie strecken Podosomen vor und

ziehen sich an ihnen vorwärts; Rezeptoren werden fortlaufend

verlagert, Membrankanäle (Aquaporine, Ionenkanäle, Co-Transporter, Austauscher) unterstützen Verformung und Bewegung Zellen sind mobil, z.B. Immunzellen (Diapedese, Gewebepatrouille), Enterozyten

(Krypten-Zotten-Achse), Gefäßwandzellen (Angiogenese), Fibroblasten

(Wundheilung), Spermien. Sie orientieren sich an vorhandenen

Strukturen sowie an Konzentrationsgradienten von Chemokinen,

Komplementfaktoren u.a. (Chemotaxis). Sie strecken Podosomen vor und

ziehen sich an ihnen vorwärts; Rezeptoren werden fortlaufend

verlagert, Membrankanäle (Aquaporine, Ionenkanäle, Co-Transporter, Austauscher) unterstützen Verformung und Bewegung Glatte Muskelzellen kontrahieren langanhaltend, kaum ermüdbar (glattmuskulärer Tonus) und können sich bis auf 25% ihrer Ruhelänge verkürzen. Das Membranpotential - meistens zwischen -40 und -65 mV - schwankt abhängig von der Summe einwirkender Reize.

Depolarisation alleine kann den Tonus erhöhen (z.B.

Arterien), oder es braucht dazu Aktionspotentiale (z.B. Uterus) von unterschiedlicher Höhe und Form. Depolarisierung und Tonussteigerung erfolgt über Ca++-Einstrom, Re- bzw. Hyperpolarisierung über K+-Ausstrom (Relaxation). Im Multi-unit-Typ sind Muskelzellen in motorische Einheiten organisiert (Muskelzellen separiert, vom Vegetativum präzise steuerbar: z.B. innere Augenmuskeln, Atemwege), im Single-unit-Typ über gap junctions zu funktionellen Synzytien verknüpft (z.B. Gallenblase, Uterus). Der Typus kann je nach Anforderung wechseln (phänotypische Plastizität) Glatte Muskelzellen kontrahieren langanhaltend, kaum ermüdbar (glattmuskulärer Tonus) und können sich bis auf 25% ihrer Ruhelänge verkürzen. Das Membranpotential - meistens zwischen -40 und -65 mV - schwankt abhängig von der Summe einwirkender Reize.

Depolarisation alleine kann den Tonus erhöhen (z.B.

Arterien), oder es braucht dazu Aktionspotentiale (z.B. Uterus) von unterschiedlicher Höhe und Form. Depolarisierung und Tonussteigerung erfolgt über Ca++-Einstrom, Re- bzw. Hyperpolarisierung über K+-Ausstrom (Relaxation). Im Multi-unit-Typ sind Muskelzellen in motorische Einheiten organisiert (Muskelzellen separiert, vom Vegetativum präzise steuerbar: z.B. innere Augenmuskeln, Atemwege), im Single-unit-Typ über gap junctions zu funktionellen Synzytien verknüpft (z.B. Gallenblase, Uterus). Der Typus kann je nach Anforderung wechseln (phänotypische Plastizität) Ca++-Ionen aktivieren den kontraktilen Apparat bei

Reizung der Muskelzelle (über Nachbarzellen oder aktivierte Rezeptoren), indem sie aus

Extrazellulärraum und sarkoplasmatischem Retikulum in das

Sarkoplasma einströmen. Dies erfolgt (elektromechanische Kopplung) durch Depolarisierung und Öffnung spannungsgesteuerter Kationenkanäle (voltage-operated channels, VOCs) oder (pharmakomechanische Kopplung) durch Bindung eines Signalstoffs an Rezeptoren (aktiviert den PLC-IP3-Mechanismus: receptor-operated channels, ROCs) - gelegentlich auch ohne Depolarisierung. Ca++ bindet an

Calmodulin (statt Troponin), das aktiviert die Myosin-Leichtkettenkinase (MLCK), diese phosphoryliert die leichte Kette des

Myosinmoleküls, Myosin reagiert mit Aktin (Kontraktion). Spontankontraktionen beruhen auf Oszillationen der Calciumkonzentration (Eigenrhythmus: Schrittmacher, z.B. Cajal-Zellen im Darm). Calciumexportpumpen (PMCA) bringen Ca++ nach extrazellulär, Calcium-ATPase (SERCA) in das sarkoplasmatischen Retikulum; wird dies blockiert, bleibt der Tonus erhöht. Myosin- Leichtkettenphosphatase (MLCP) dephosphoryliert Myosin und reduziert dadurch den Muskeltonus; Hemmung der MLCP stabilisiert den Muskeltonus Ca++-Ionen aktivieren den kontraktilen Apparat bei

Reizung der Muskelzelle (über Nachbarzellen oder aktivierte Rezeptoren), indem sie aus

Extrazellulärraum und sarkoplasmatischem Retikulum in das

Sarkoplasma einströmen. Dies erfolgt (elektromechanische Kopplung) durch Depolarisierung und Öffnung spannungsgesteuerter Kationenkanäle (voltage-operated channels, VOCs) oder (pharmakomechanische Kopplung) durch Bindung eines Signalstoffs an Rezeptoren (aktiviert den PLC-IP3-Mechanismus: receptor-operated channels, ROCs) - gelegentlich auch ohne Depolarisierung. Ca++ bindet an

Calmodulin (statt Troponin), das aktiviert die Myosin-Leichtkettenkinase (MLCK), diese phosphoryliert die leichte Kette des

Myosinmoleküls, Myosin reagiert mit Aktin (Kontraktion). Spontankontraktionen beruhen auf Oszillationen der Calciumkonzentration (Eigenrhythmus: Schrittmacher, z.B. Cajal-Zellen im Darm). Calciumexportpumpen (PMCA) bringen Ca++ nach extrazellulär, Calcium-ATPase (SERCA) in das sarkoplasmatischen Retikulum; wird dies blockiert, bleibt der Tonus erhöht. Myosin- Leichtkettenphosphatase (MLCP) dephosphoryliert Myosin und reduziert dadurch den Muskeltonus; Hemmung der MLCP stabilisiert den Muskeltonus |