Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Motorik,

Transport, Sensorik

Motorik,

Transport, Sensorik

Auerbach-scher Plexus: Leopold Auerbach

Auerbach-scher Plexus: Leopold Auerbach| Die Motorik des gastrointestinalen Systems ist vielfältig: Verschluss (Sphincter), Transport (Peristaltik), Speicherung

(Akkommodation), Durchmischung (Segmentier-, Pendelbewegung,

nichtpropulsive Peristaltik). Interstitielle (Cajal-) Zellen sind die Quelle für Spontanaktivität und basalen Organrhythmus (BER: basal electrical rhythm) verschiedener Darmabschnitte. Das Darmnervensystem funktioniert weitgehend autonom und enthält mehrere Zelltypen (cholinerge, adrenerge, serotoninerge, purinerge, GABAerge). Das vegetative (autonome) System ist ihm "aufgeschaltet" und stellt funktionelle Beziehungen her - einerseits zwischen verschiedenen Darmabschnitten (z.B. gastro-kolischer Reflex), andererseits mit dem Zentralnervensystem. Im Nüchternzustand (interdigestive Phase) dienen alle 5-10 Minuten auftretende peristaltische Wellen - vom Magen bis zum Colon (MMC: migratory myoelectric complex) - der Reinigung des Darmes und dem Transport unverdaulicher Reste Richtung Enddarm. Im Rahmen der Peristaltik aktiviert die Dehnung eines Darmabschnittes Kontraktion vor diesem Abschnitt (aszendierender exzitatorischer Reflex) und Erschlaffung hinter ihm (deszendierender inhibitorischer Reflex) - vermittelt durch Neurone im plexus myentericus: Die einen fördern, die anderen hemmen Muskelzellen. Gleitet der Darminhalt weiter, verlagert sich mit ihm die Dehnungszone und damit das Reflexmuster. |

Phasen der Verdauung

Phasen der Verdauung  Elektromechanische Koppelung

Elektromechanische Koppelung  Darmnervensystem

Darmnervensystem  Sekretion im Darm

Sekretion im Darm  Sensorik

Sensorik  Motorik

Motorik  SIP-Synzytium und Schrittmacherfunktion

SIP-Synzytium und Schrittmacherfunktion  Interdigestive Phase und migrierender Motorkomplex (MMC)

Interdigestive Phase und migrierender Motorkomplex (MMC) Enterochromaffine Zellen

Enterochromaffine Zellen

Core messages

Core messages

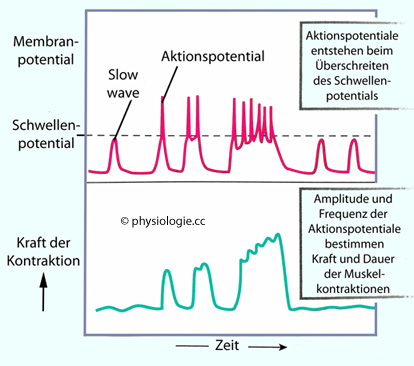

Abbildung: Auslösung von Aktionspotentialen in der Darmmuskulatur

Abbildung: Auslösung von Aktionspotentialen in der Darmmuskulatur vgl. dort

vgl. dort

Abbildung), die einerseits tonische

(dauerhafte), andererseits alternierende Aktivität (rhythmischen

Wechsel zwischen kontrahiert und relaxiert) ausüben muss. Diese Muster

werden durch - exzitatorische sowie inhibitorische - neuronale und

endokrine Einflüsse modifiziert. Motorische Anregung erfolgt im Darm

vorwiegend über Acetylcholin, Hemmung durch VIP und NO.

Dazu kommen Einflüsse des Darminhalts, dessen Eigenschaften über

Rezeptoren und Afferenzen auf das enterische Nervensystem und die

Freisetzung gastrointestinaler Hormone wirken. Dehnung der Darmwand

kann komplexe Kontraktionsmuster auslösen, etwa im Sinne eines

Vorwärtstransports (Peristaltik).

Abbildung), die einerseits tonische

(dauerhafte), andererseits alternierende Aktivität (rhythmischen

Wechsel zwischen kontrahiert und relaxiert) ausüben muss. Diese Muster

werden durch - exzitatorische sowie inhibitorische - neuronale und

endokrine Einflüsse modifiziert. Motorische Anregung erfolgt im Darm

vorwiegend über Acetylcholin, Hemmung durch VIP und NO.

Dazu kommen Einflüsse des Darminhalts, dessen Eigenschaften über

Rezeptoren und Afferenzen auf das enterische Nervensystem und die

Freisetzung gastrointestinaler Hormone wirken. Dehnung der Darmwand

kann komplexe Kontraktionsmuster auslösen, etwa im Sinne eines

Vorwärtstransports (Peristaltik). Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Komponenten des Verdauungsapparates

Abbildung: Komponenten des Verdauungsapparates

Die Speiseröhre verfügt über Transportperistaltik (an der sich quergestreifte und glatte

Muskelzellen gemeinsam beteiligen) mit einer Geschwindigkeit von über

200 cm/min. Der obere ösophageale Sphincter sowie das obere Drittel der Speiseröhre besteht aus quergestreiftem

Muskelgewebe, alle folgenden Abschnitte des Darmrohres - bis zum

äußeren Schließmuskel des Anus, der wieder quergestreift ist - aus glatter Muskulatur.

Die Speiseröhre verfügt über Transportperistaltik (an der sich quergestreifte und glatte

Muskelzellen gemeinsam beteiligen) mit einer Geschwindigkeit von über

200 cm/min. Der obere ösophageale Sphincter sowie das obere Drittel der Speiseröhre besteht aus quergestreiftem

Muskelgewebe, alle folgenden Abschnitte des Darmrohres - bis zum

äußeren Schließmuskel des Anus, der wieder quergestreift ist - aus glatter Muskulatur. Der Magenfundus ist auf die Speicherung aufgenommenen

Chymus spezialisiert, der Corpusanteil auf Mischperistaltik, der

Antrumanteil auf mechanische Zerkleinerung

Der Magenfundus ist auf die Speicherung aufgenommenen

Chymus spezialisiert, der Corpusanteil auf Mischperistaltik, der

Antrumanteil auf mechanische Zerkleinerung Im Dünndarm beträgt die

durchschnittliche Transportgeschwindigkeit 1-4 cm/min, die Transportperistaltik bewegt sich mit 30-120 cm/min voran); und

Im Dünndarm beträgt die

durchschnittliche Transportgeschwindigkeit 1-4 cm/min, die Transportperistaltik bewegt sich mit 30-120 cm/min voran); und  Im Dickdarm ~0,05-0,5 cm/min, wobei vorgeschaltete Darmabschnitte Einfluss nehmen (gastro-kolischer

Im Dickdarm ~0,05-0,5 cm/min, wobei vorgeschaltete Darmabschnitte Einfluss nehmen (gastro-kolischer  Reflex:

Dehnung der Magenwand führt zu Kontraktionen des Colons - nervös und

wahrscheinlich auch hormonell bedingt -, was den Darminhalt Richtung

Sigmoid schiebt und Stuhldrang auslöst) und auch gegenläufiger

Transport vorkommt.

Reflex:

Dehnung der Magenwand führt zu Kontraktionen des Colons - nervös und

wahrscheinlich auch hormonell bedingt -, was den Darminhalt Richtung

Sigmoid schiebt und Stuhldrang auslöst) und auch gegenläufiger

Transport vorkommt. Zu Pharmaka, welche Bewegungsabläufe im Gastrointestinaltrakt beeinflussen, gehören die folgenden:

Zu Pharmaka, welche Bewegungsabläufe im Gastrointestinaltrakt beeinflussen, gehören die folgenden: ) erhöhen

das Volumen (Faserstoffe, hyperosmotische Laxantien), erniedrigen die

Viskosität bzw. lubrizieren den Darminhalt, und beschleunigen seine

Passage zum Rectum

) erhöhen

das Volumen (Faserstoffe, hyperosmotische Laxantien), erniedrigen die

Viskosität bzw. lubrizieren den Darminhalt, und beschleunigen seine

Passage zum Rectum

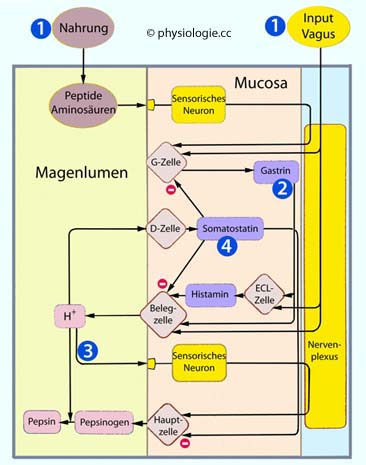

Abbildung: Auswirkungen der zephalen und gastrischen Phase der Verdauung auf den Magen

Abbildung: Auswirkungen der zephalen und gastrischen Phase der Verdauung auf den Magen

Die zephale Phase ("Gehirnphase")geht vom Gehirn aus: Verschiedene Sinnesreize, die mit der Nahrung zusammenhängen (auch die bloße Vorstellung davon), können über Zwischenhirn / limbisches System und Vagusnerv zu Sekretion - Salivation, Bildung von Magen- und Pankreassaft - sowie Hormonfreisetzung (vor allem Gastrin) führen. Im Magen zählen verschiedene Zellen

zu Adressaten der cholinergen Impulse: Angeregt werden Parietalzellen

(Salzsäureproduktion steigt auf ~40% des Maximums), Hauptzellen

(Pepsinogen), ECL-Zellen (Histamin), G-Zellen (Gastrin); gehemmt werden

D-Zellen (Somatostatin).

Die zephale Phase ("Gehirnphase")geht vom Gehirn aus: Verschiedene Sinnesreize, die mit der Nahrung zusammenhängen (auch die bloße Vorstellung davon), können über Zwischenhirn / limbisches System und Vagusnerv zu Sekretion - Salivation, Bildung von Magen- und Pankreassaft - sowie Hormonfreisetzung (vor allem Gastrin) führen. Im Magen zählen verschiedene Zellen

zu Adressaten der cholinergen Impulse: Angeregt werden Parietalzellen

(Salzsäureproduktion steigt auf ~40% des Maximums), Hauptzellen

(Pepsinogen), ECL-Zellen (Histamin), G-Zellen (Gastrin); gehemmt werden

D-Zellen (Somatostatin). Die gastrische Phase ("Magenphase") dauert während der Füllung des Magens an: Dehnungsrezeptoren aktivieren vago-vagale Reflexe

(sowohl die Afferenz als auch die Efferenz läuft über Fasern des N.

vagus) und diese aktivieren die Verdauungstätigkeit wie in der zephalen

Phase. Dazu kommen lokale Reflexe des enterischen Nervensystems. Zusammen ergibt das u.a. die volle Magensaftproduktion. G-Zellen werden chemosensitiv

zur Gastrinbildung angeregt ("Saftlocker" in den Speisen, z.B. Peptide

in Bouillon, Alkohol, Kaffee); benachbarte D-Zellen hemmen sie, wenn

der pH-Wert im Magen unter 3 absinkt (Selbstschutz). Ghrelin stimuliert das Hungerzentrum.

Die gastrische Phase ("Magenphase") dauert während der Füllung des Magens an: Dehnungsrezeptoren aktivieren vago-vagale Reflexe

(sowohl die Afferenz als auch die Efferenz läuft über Fasern des N.

vagus) und diese aktivieren die Verdauungstätigkeit wie in der zephalen

Phase. Dazu kommen lokale Reflexe des enterischen Nervensystems. Zusammen ergibt das u.a. die volle Magensaftproduktion. G-Zellen werden chemosensitiv

zur Gastrinbildung angeregt ("Saftlocker" in den Speisen, z.B. Peptide

in Bouillon, Alkohol, Kaffee); benachbarte D-Zellen hemmen sie, wenn

der pH-Wert im Magen unter 3 absinkt (Selbstschutz). Ghrelin stimuliert das Hungerzentrum.

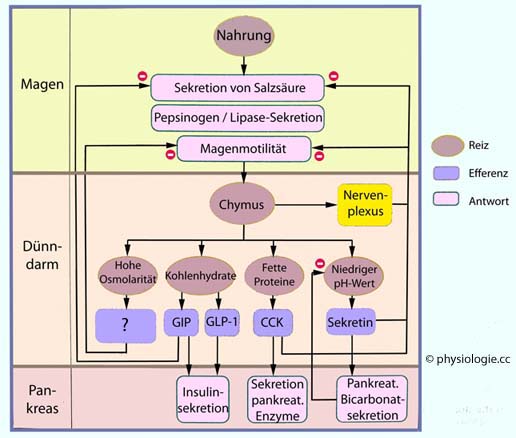

Abbildung: Effekte der intestinalen Verdauungsphase auf die Magenfunktion

Abbildung: Effekte der intestinalen Verdauungsphase auf die Magenfunktion

Die intestinale Phase ("Dünndarmphase",

Die intestinale Phase ("Dünndarmphase",  Abbildung) wird vom oberen Dünndarm beigesteuert: Sie beginnt, sobald der Chymus in diese Zone eintritt. Zellen in den Darmkrypten, dem Pankreas und den Gallengängen werden von dieser Phase beeinflusst:

Abbildung) wird vom oberen Dünndarm beigesteuert: Sie beginnt, sobald der Chymus in diese Zone eintritt. Zellen in den Darmkrypten, dem Pankreas und den Gallengängen werden von dieser Phase beeinflusst:  pH-empfindliche S-Zellen produzieren Sekretin, das die Gastrinbildung hemmt und die Sekretion bicarbonatreichen Sekrets fördert;

pH-empfindliche S-Zellen produzieren Sekretin, das die Gastrinbildung hemmt und die Sekretion bicarbonatreichen Sekrets fördert; monomere Verdauungsprodukte (emulgiertes Fett, Glucose, Aminosäuren) regen K-Zellen an, welche GIP sowie GLP-1 freisetzen und so die Magentätigkeit einbremsen;

monomere Verdauungsprodukte (emulgiertes Fett, Glucose, Aminosäuren) regen K-Zellen an, welche GIP sowie GLP-1 freisetzen und so die Magentätigkeit einbremsen; dieselben Monomere veranlassen I-Zellen zur Bildung von CCK, was die Magenaktivität dämpft und zu pankreatischer Enzymbildung (Verdauung), Kontraktion der Gallenblase und Relaxation des spincter Oddi führt (Gallenfluss). Außerdem werden orexigene Impulse im Hypothalamus supprimiert (z.B. durch PYY).

dieselben Monomere veranlassen I-Zellen zur Bildung von CCK, was die Magenaktivität dämpft und zu pankreatischer Enzymbildung (Verdauung), Kontraktion der Gallenblase und Relaxation des spincter Oddi führt (Gallenfluss). Außerdem werden orexigene Impulse im Hypothalamus supprimiert (z.B. durch PYY).

Abbildung: Elektromechanische Kopplung in glatter Muskulatur

Abbildung: Elektromechanische Kopplung in glatter Muskulatur SERCA: Ca-ATPase des sarko- / endoplasmatischen Retikulums

SERCA: Ca-ATPase des sarko- / endoplasmatischen Retikulums  STIC: spontaneous transient inward currents

STIC: spontaneous transient inward currents  STIM1: stromal interaction molecule, Calciumsensor in der Membran des endoplasmatischen Retikulums

STIM1: stromal interaction molecule, Calciumsensor in der Membran des endoplasmatischen Retikulums  STOC: spontaneous transient outward currents

STOC: spontaneous transient outward currents

Abbildung). Dadurch werden die Calciumspeicher wieder aufgefüllt.

Abbildung). Dadurch werden die Calciumspeicher wieder aufgefüllt. Propulsive Peristaltik - von Speiseröhre bis Dickdarm beobachtbar -

transportiert den Inhalt in Richtung oral → aboral.

Propulsive Peristaltik - von Speiseröhre bis Dickdarm beobachtbar -

transportiert den Inhalt in Richtung oral → aboral.  Nicht-propulsive Peristaltik im Dünndarm dient der Durchmischung des Darminhalts

Nicht-propulsive Peristaltik im Dünndarm dient der Durchmischung des Darminhalts Akkommodation

- Erweiterung ohne Druckanstieg (Erschlaffung, Compliancesteigerung)

zur intermediären Speicherung - findet sich im Fundusteil des Magens

sowie im Colon ascendens und im Rektum

Akkommodation

- Erweiterung ohne Druckanstieg (Erschlaffung, Compliancesteigerung)

zur intermediären Speicherung - findet sich im Fundusteil des Magens

sowie im Colon ascendens und im Rektum Pendelbewegungen und Segmentationsbewegungen des Dünn- und Dickdarms

"reiben" den Chymus an der Darmschleimhaut entlang und dienen der

Durchmischung

Pendelbewegungen und Segmentationsbewegungen des Dünn- und Dickdarms

"reiben" den Chymus an der Darmschleimhaut entlang und dienen der

Durchmischung Tonische Dauerkontraktion der Schließmuskel (Cardia, Pylurus,

Iliocoecalsphincter) stellen funktionelle Darmabschnitte mit

spezialisierten Funktionen her

Tonische Dauerkontraktion der Schließmuskel (Cardia, Pylurus,

Iliocoecalsphincter) stellen funktionelle Darmabschnitte mit

spezialisierten Funktionen her

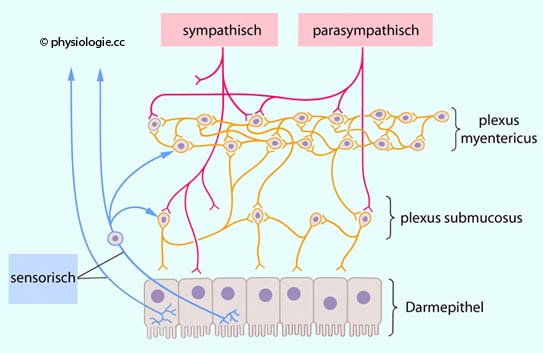

Abbildung: Nervenverschaltungen in der Darmwand

Abbildung: Nervenverschaltungen in der Darmwand Die

Darmwand enthält mehr als 100 Millionen Neuronen, was ungefähr der Zahl

an Nervenzellen im Rückenmark entspricht. Angesichts dieser Zahl sowie

der Komplexität und weitgehenden Autonomie der involvierten Funktionen

ist es gerechtfertigt, von einem eigenen enterischen Nervensystem zu

sprechen. Die meisten dieser Neuronen sind in einem der beiden

Nervengeflechte des Darms (Darmnervensystem, enterisches Nervensystem (ENS), intramurales bzw. Eingeweidenervensystem) untergebracht: Im plexus myentericus (Auerbach-Plexus) und im plexus submucosus (Meissner-Plexus).

Die

Darmwand enthält mehr als 100 Millionen Neuronen, was ungefähr der Zahl

an Nervenzellen im Rückenmark entspricht. Angesichts dieser Zahl sowie

der Komplexität und weitgehenden Autonomie der involvierten Funktionen

ist es gerechtfertigt, von einem eigenen enterischen Nervensystem zu

sprechen. Die meisten dieser Neuronen sind in einem der beiden

Nervengeflechte des Darms (Darmnervensystem, enterisches Nervensystem (ENS), intramurales bzw. Eingeweidenervensystem) untergebracht: Im plexus myentericus (Auerbach-Plexus) und im plexus submucosus (Meissner-Plexus).  Abbildung unten). Afferenzen

leiten Information über Aktivität und Dehnungsgrad von Darmabschnitten

sowie die Zusammensetzung des Inhalts (pH-Wert, Osmolalität,

Nährstoffgehalt); Interneurone aktivieren Motorik und Sekretion; Effektorzellen

können glatte Muskelzellen - sowohl der Darmwand als auch von

Blutgefäßen -, endokrine (Hormonproduktion) oder Epithelzellen sein

(Resorption, Sekretion).

Abbildung unten). Afferenzen

leiten Information über Aktivität und Dehnungsgrad von Darmabschnitten

sowie die Zusammensetzung des Inhalts (pH-Wert, Osmolalität,

Nährstoffgehalt); Interneurone aktivieren Motorik und Sekretion; Effektorzellen

können glatte Muskelzellen - sowohl der Darmwand als auch von

Blutgefäßen -, endokrine (Hormonproduktion) oder Epithelzellen sein

(Resorption, Sekretion).

Abbildung: Hierarchische Gliederung der vegetativ-nervösen Steuerung des gastrointestinalen Systems

Abbildung: Hierarchische Gliederung der vegetativ-nervösen Steuerung des gastrointestinalen Systems

Darmnervensystem (1 in der

Darmnervensystem (1 in der  Abbildung)

Abbildung)  Autonome Ganglien

(2; eine analoge Steuerungsebene ist schon bei Würmern ausgebildet. Das

ggl. cervicale superius enthält ~106 Nervenzellen)

Autonome Ganglien

(2; eine analoge Steuerungsebene ist schon bei Würmern ausgebildet. Das

ggl. cervicale superius enthält ~106 Nervenzellen) Rückenmark (3) - diese Stufe findet sich allgemein bei

Chordaten (Rückensaitentieren)

Rückenmark (3) - diese Stufe findet sich allgemein bei

Chordaten (Rückensaitentieren) Hirnstamm (4 - "Reptiliengehirn")

Hirnstamm (4 - "Reptiliengehirn") Höhere

Zentren im Gehirn, insbesondere Hypothalamus (5).

Höhere

Zentren im Gehirn, insbesondere Hypothalamus (5).  Motorik der glatten Muskulatur,

Motorik der glatten Muskulatur, sekretorische und resorptive Aktivitäten der Mucosa,

sekretorische und resorptive Aktivitäten der Mucosa,

Durchblutung und

Durchblutung und  Neuroimmunfunktionen.

Neuroimmunfunktionen.

Abbildung: Darmwand und Darmnerven

Abbildung: Darmwand und Darmnerven Abbildung).

Abbildung).

Cholinerg wirken

Cholinerg wirken präganglionäre Neurone sowie

präganglionäre Neurone sowie intrinsisch primär afferente Neurone (IPAN), diese bilden u.a. den

afferenten Schenkel lokaler Reflexe für die Transportmotorik und können durch

Serotonin oder den Darminhalt stimuliert werden

intrinsisch primär afferente Neurone (IPAN), diese bilden u.a. den

afferenten Schenkel lokaler Reflexe für die Transportmotorik und können durch

Serotonin oder den Darminhalt stimuliert werden Adrenerg (postganglionär sympathisch) - α- und ß-Rezeptoren haben unterschiedliche Wirkungen.

Adrenerg (postganglionär sympathisch) - α- und ß-Rezeptoren haben unterschiedliche Wirkungen. Dopaminerg.

Ein beträchtlicher Anteil des im Blut zirkulierenden Dopamins (dessen

Funktion nicht ganz klar ist) stammt aus den Mesenterien des Darms.

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit einer Detoxifizierung mit

der Nahrung aufgenommenen Dopamins (der Dopaminspiegel steigt nach

einer Mahlzeit stark an, es wird im Darm sulfatiert und in dieser Form

mit dem Harn ausgeschieden).

Dopaminerg.

Ein beträchtlicher Anteil des im Blut zirkulierenden Dopamins (dessen

Funktion nicht ganz klar ist) stammt aus den Mesenterien des Darms.

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit einer Detoxifizierung mit

der Nahrung aufgenommenen Dopamins (der Dopaminspiegel steigt nach

einer Mahlzeit stark an, es wird im Darm sulfatiert und in dieser Form

mit dem Harn ausgeschieden). GABAerg (inhibitoprisch)

GABAerg (inhibitoprisch) Serotoninerg (5-HT)

- der Großteil (~90%) des im Körper erzeugten Serotonins befindet sich

im Darm, vorwiegend in enterochromaffinen Zellen, zu einem kleinen Teil

in Neuronen des Darmnervensystems.

Serotoninerg (5-HT)

- der Großteil (~90%) des im Körper erzeugten Serotonins befindet sich

im Darm, vorwiegend in enterochromaffinen Zellen, zu einem kleinen Teil

in Neuronen des Darmnervensystems.  Im Darmepithel eingelagerte, als enterochromaffine Zellen

Im Darmepithel eingelagerte, als enterochromaffine Zellen  bezeichnete neuroendokrine Zellen (

bezeichnete neuroendokrine Zellen ( Abbildung unten) sezernieren Hormone und Neurotransmitter und sind hier die Hauptproduzenten von Serotonin, das sie vesikulär speichern und auf Dehnungsreize sowie die Anwesenheit

bestimmter (insbesondere irritierender) Darminhaltsstoffe freisetzen (sowohl luminal als auch

basolateral). Sie erzeugen das im Kreislauf zirkulierende (im Blut nachweisbare) Serotonin.

Abbildung unten) sezernieren Hormone und Neurotransmitter und sind hier die Hauptproduzenten von Serotonin, das sie vesikulär speichern und auf Dehnungsreize sowie die Anwesenheit

bestimmter (insbesondere irritierender) Darminhaltsstoffe freisetzen (sowohl luminal als auch

basolateral). Sie erzeugen das im Kreislauf zirkulierende (im Blut nachweisbare) Serotonin.  Purinerg (ATP)

Purinerg (ATP) Nitriderg (NO)

Nitriderg (NO) Peptiderg - z.B. nutzt das Darmnervensystem

Peptiderg - z.B. nutzt das Darmnervensystem Enkephaline (ENK) / Dynorphine finden sich sowohl

in in der Mucosa als auch in der glatten Muskulatur des

gastrointestinalen Trakts. Sie verlangsamen die Darmpassage wahrscheinlich durch Beteiligung an peristaltischen Abläufen und verringern auch die Sekretion.

Enkephaline (ENK) / Dynorphine finden sich sowohl

in in der Mucosa als auch in der glatten Muskulatur des

gastrointestinalen Trakts. Sie verlangsamen die Darmpassage wahrscheinlich durch Beteiligung an peristaltischen Abläufen und verringern auch die Sekretion.  Das erklärt die Wirksamkeit von Opiaten zur Durchfallsbehandlung.

Das erklärt die Wirksamkeit von Opiaten zur Durchfallsbehandlung. Motilin und Somatostatin (SOM) sind weitere Regulatoren der Motilität sowie der Resorption von Flüssigkeit.

Motilin und Somatostatin (SOM) sind weitere Regulatoren der Motilität sowie der Resorption von Flüssigkeit.

Abbildung: Darmnervensystem und Transmitter

Abbildung: Darmnervensystem und Transmitter

Abbildung), die u.a. durch mechanische Dehnung der Darmwand (durch einen umfassten Chymus-Bolus) angeregt werden. Die zahlreichen afferenten Fasern können durch

Serotonin oder den Darminhalt stimuliert werden. Sensorische Afferenzen

projizieren zum ZNS (EPAN: Extrinsich-primär afferente Neuronen; im N. vagus sind 80% der Fasern afferent).

Abbildung), die u.a. durch mechanische Dehnung der Darmwand (durch einen umfassten Chymus-Bolus) angeregt werden. Die zahlreichen afferenten Fasern können durch

Serotonin oder den Darminhalt stimuliert werden. Sensorische Afferenzen

projizieren zum ZNS (EPAN: Extrinsich-primär afferente Neuronen; im N. vagus sind 80% der Fasern afferent). Neuropeptid Y,

Neuropeptid Y,

Dynorphin,

Dynorphin, Galanin oder

Galanin oder VIP

VIP

Abbildung: Steuerung der Sekretion im Dünndarm

Abbildung: Steuerung der Sekretion im Dünndarm

) liegt zwischen Mucosa (Darmschleimhaut) und

Muskelschicht, er wird von parasympathischen Fasern kontaktiert und

steuert die Funktion der Mucosa (Sekretion, Absorption; Epithelmotorik;

Immunvorgänge).

) liegt zwischen Mucosa (Darmschleimhaut) und

Muskelschicht, er wird von parasympathischen Fasern kontaktiert und

steuert die Funktion der Mucosa (Sekretion, Absorption; Epithelmotorik;

Immunvorgänge).  Parasympathisch-präganglionäre Fasern (cholinerg: ACh) innervieren sowohl erregende als auch hemmende Interneurone des Darmnervensystems.

Parasympathisch-präganglionäre Fasern (cholinerg: ACh) innervieren sowohl erregende als auch hemmende Interneurone des Darmnervensystems.  Sympathisch-postganglionäre (adrenerg: NA/NPY) wirken gefäßverengend, andere (NA/SOM)

hemmen DYN/GAL/VIP-Neurone und hemmen so indirekt die Sekretion; wieder

andere hemmen erregende Interneurone im plexus myentericus und dämpfen

so die motorische Aktivität. Auch gibt es Neurone, die vom plexus

myentericus auf sympathische Ganglien projizieren.

Sympathisch-postganglionäre (adrenerg: NA/NPY) wirken gefäßverengend, andere (NA/SOM)

hemmen DYN/GAL/VIP-Neurone und hemmen so indirekt die Sekretion; wieder

andere hemmen erregende Interneurone im plexus myentericus und dämpfen

so die motorische Aktivität. Auch gibt es Neurone, die vom plexus

myentericus auf sympathische Ganglien projizieren. reduziert eine erhöhte Kreislaufanforderung (körperliche

Arbeit, orthostatischer Stress, Wärmebelastung) Durchblutung und

Aktivität im Darm (hoher Sympathikustonus);

reduziert eine erhöhte Kreislaufanforderung (körperliche

Arbeit, orthostatischer Stress, Wärmebelastung) Durchblutung und

Aktivität im Darm (hoher Sympathikustonus); umgekehrt wird die

Verdauungstätigkeit in einer "trophotropen" Situation gefördert (hoher

Vagustonus).

umgekehrt wird die

Verdauungstätigkeit in einer "trophotropen" Situation gefördert (hoher

Vagustonus). auf sympathische Ganglien zurückprojizieren.

auf sympathische Ganglien zurückprojizieren. )

in der muscularis-Schichte des Oesophagus, Magens und Darms (zwischen

Longitudinal- und Zirkulärschichte gelegen) wird sowohl von

sympathischen als auch parasympathischen Fasern angesteuert und dient

der Steuerung der Motorik. Seine Neuronen

werden durch präganglionär parasympathische Fasern angeregt, durch

postganglionär sympathische (teils indirekt,

d.h. durch Interaktion mit parasympathischen Fasern) über

α2-Rezeptoren gehemmt. Kontraktion von Gefäßen und Sphincteren ist α1-Rezeptor-vermittelt.

)

in der muscularis-Schichte des Oesophagus, Magens und Darms (zwischen

Longitudinal- und Zirkulärschichte gelegen) wird sowohl von

sympathischen als auch parasympathischen Fasern angesteuert und dient

der Steuerung der Motorik. Seine Neuronen

werden durch präganglionär parasympathische Fasern angeregt, durch

postganglionär sympathische (teils indirekt,

d.h. durch Interaktion mit parasympathischen Fasern) über

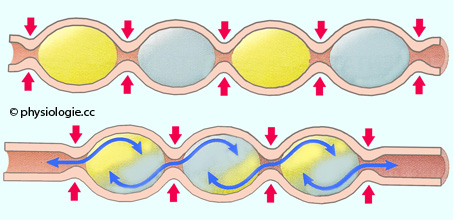

α2-Rezeptoren gehemmt. Kontraktion von Gefäßen und Sphincteren ist α1-Rezeptor-vermittelt. Segmentationsbewegungen (segmental contractions) (

Segmentationsbewegungen (segmental contractions) ( Abbildung): Dünn-

und Dickdarm vollführen vor allem in der digestiven Phase unkoordinierte, lokal begrenzte, gürtelartige Kontraktionen,

die den Darm vorübergehend in "Segmente" gliedern (daher der Name).

Sie dauern jeweils lediglich 5 bis 30 Sekunden und treten an wechselnden Stellen des Darmrohres auf.

Abbildung): Dünn-

und Dickdarm vollführen vor allem in der digestiven Phase unkoordinierte, lokal begrenzte, gürtelartige Kontraktionen,

die den Darm vorübergehend in "Segmente" gliedern (daher der Name).

Sie dauern jeweils lediglich 5 bis 30 Sekunden und treten an wechselnden Stellen des Darmrohres auf.

Abbildung: Segmentationsmotorik

Abbildung: Segmentationsmotorik

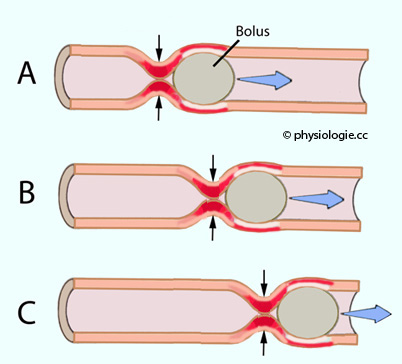

Peristaltik

Peristaltik  (peristalsis) (

(peristalsis) ( Abbildung)

tritt in Ösophagus, Magen und Dünndarm auf. Sie kommt durch ein

Kontraktionsmuster der Ring- und Längsmuskulatur der tunica muscularis

zustande, das sich durch die resultierende Bewegung des Darminhalts

automatisch mit diesem weiterbewegt. So wird der Chymus schrittweise

durch den Gastrointestinaltrakt

befördert - die Peristaltik dient der Fortbewegung des Darminhalts. Sie

entsteht durch lokal synchronisierte Aktivität der

glatten Muskulatur, jeweils ausgehend von einer durch lokale Dehnung (Darminhalt) angeregte Schrittmacherzone. Im betreffenden Segment kommt es im jeweils oralen Abschnitt (upstream)

- der seinen Inhalt weiterbefördert - zu einer Kontraktion der Ring-

und einer Erschlaffung der Längsmuskulatur, die Compliance nimmt ab; im

aboralen (empfangenden) Abschnitt (downstream) ist es umgekehrt (Kontraktion der Längs- und Erschlaffung der Ringsmuskulatur, die Compliance steigt).

Abbildung)

tritt in Ösophagus, Magen und Dünndarm auf. Sie kommt durch ein

Kontraktionsmuster der Ring- und Längsmuskulatur der tunica muscularis

zustande, das sich durch die resultierende Bewegung des Darminhalts

automatisch mit diesem weiterbewegt. So wird der Chymus schrittweise

durch den Gastrointestinaltrakt

befördert - die Peristaltik dient der Fortbewegung des Darminhalts. Sie

entsteht durch lokal synchronisierte Aktivität der

glatten Muskulatur, jeweils ausgehend von einer durch lokale Dehnung (Darminhalt) angeregte Schrittmacherzone. Im betreffenden Segment kommt es im jeweils oralen Abschnitt (upstream)

- der seinen Inhalt weiterbefördert - zu einer Kontraktion der Ring-

und einer Erschlaffung der Längsmuskulatur, die Compliance nimmt ab; im

aboralen (empfangenden) Abschnitt (downstream) ist es umgekehrt (Kontraktion der Längs- und Erschlaffung der Ringsmuskulatur, die Compliance steigt).

Abbildung: Propulsive Peristaltik

Abbildung: Propulsive Peristaltik

Ausgehend von

der Dehnungszone erregen von hier aus oralwärts

projizierende plexus-myentericus-Neurone (die als Kotransmitter

Enkephaline oder Substanz P verwenden)

die Ringmuskulatur in einer einige Millimeter weit reichenden

Kontraktionszone (aszendierender exzitatorischer Reflex).

Ausgehend von

der Dehnungszone erregen von hier aus oralwärts

projizierende plexus-myentericus-Neurone (die als Kotransmitter

Enkephaline oder Substanz P verwenden)

die Ringmuskulatur in einer einige Millimeter weit reichenden

Kontraktionszone (aszendierender exzitatorischer Reflex).  Gleichzeitig

hemmen Neurone mit Stickstoffmonoxid (NO) und vasoaktivem

intestinalen Peptid (VIP) als Transmitter aboralwärts gelegene Zellen

der Ringmuskulatur (deszendierender inhibitorischer Reflex:

Dilatationszone). Eine Erschlaffungswelle geht also einer Kontraktionswelle voraus. Zusammen ergibt sich ein Muster, das als

Peristaltik bezeichnet wird und den Darminhalt von oral nach aboral

weiterbefördert. Das Reflexmuster wandert analwärts, angeregt im jeweils gedehnten Darmsegment.

Gleichzeitig

hemmen Neurone mit Stickstoffmonoxid (NO) und vasoaktivem

intestinalen Peptid (VIP) als Transmitter aboralwärts gelegene Zellen

der Ringmuskulatur (deszendierender inhibitorischer Reflex:

Dilatationszone). Eine Erschlaffungswelle geht also einer Kontraktionswelle voraus. Zusammen ergibt sich ein Muster, das als

Peristaltik bezeichnet wird und den Darminhalt von oral nach aboral

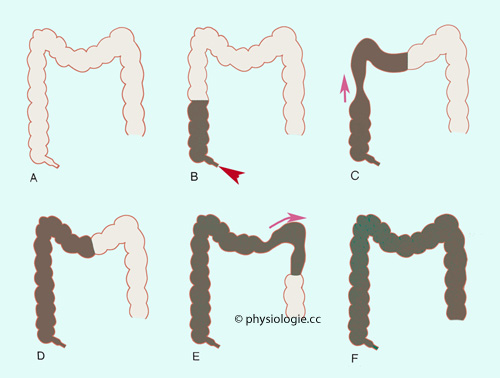

weiterbefördert. Das Reflexmuster wandert analwärts, angeregt im jeweils gedehnten Darmsegment. Massenbewegungen

(mass movements) sind kraftvolle Kontraktionen des Colon, kombiniert mit einer

Relaxation der analwärts von der Kontraktionszone gelegenen Muskulatur

und damit einem Verschwinden der Haustrierung (

Massenbewegungen

(mass movements) sind kraftvolle Kontraktionen des Colon, kombiniert mit einer

Relaxation der analwärts von der Kontraktionszone gelegenen Muskulatur

und damit einem Verschwinden der Haustrierung ( Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Zwei Massenbewegungen im Dickdarm (Röntgenbefund)

Abbildung: Zwei Massenbewegungen im Dickdarm (Röntgenbefund)

Zellen (ICC: Interstitial Cajal cell)

und Darmnervenzellen. Isolierte ICCs zeigen Membraneigenschaften, die

sie als Schrittmacherzellen qualifizieren; in Abwesenheit von ICCs in

der Darmwand bleiben langsame Kontraktionswellen aus. Die Frequenz der

Kontraktionswellen steigt mit metabolischer Aktivität und Temperatur,

durch neurale oder humorale Faktoren sind sie hingegen kaum

beeinflussbar (im Gegensatz zu Spike-Entladungen, die Ca++-abhängig sind und stark auf Hormone und neuronale Impulse ansprechen).

Zellen (ICC: Interstitial Cajal cell)

und Darmnervenzellen. Isolierte ICCs zeigen Membraneigenschaften, die

sie als Schrittmacherzellen qualifizieren; in Abwesenheit von ICCs in

der Darmwand bleiben langsame Kontraktionswellen aus. Die Frequenz der

Kontraktionswellen steigt mit metabolischer Aktivität und Temperatur,

durch neurale oder humorale Faktoren sind sie hingegen kaum

beeinflussbar (im Gegensatz zu Spike-Entladungen, die Ca++-abhängig sind und stark auf Hormone und neuronale Impulse ansprechen).

Abbildung: System Cajal-, Nerven-, glatte Muskelzellen im Darm

Abbildung: System Cajal-, Nerven-, glatte Muskelzellen im Darm β-NAD, β-Nikotinamid-Adenin-Dinucleotid

β-NAD, β-Nikotinamid-Adenin-Dinucleotid  ER, endoplasmatisches (sarkoplasmatisches) Retikulum

ER, endoplasmatisches (sarkoplasmatisches) Retikulum  P2YR, Purinrezeptoren

P2YR, Purinrezeptoren  SK3, calciumaktivierte Kaliumkanäle (small conductance calcium-activated potassium channel 3)

SK3, calciumaktivierte Kaliumkanäle (small conductance calcium-activated potassium channel 3)

Abbildung) in Magen, Dünn- und Dickdarm. Von ihnen geht ein basaler Organrhythmus (basal electrical rhythm, BER)

aus: Rhythmisch oszillierende Potentialschwankungen der glatten

Muskelzellen entstehen durch das Zusammenspiel von Cajal- und

enterischen Nervenzellen, und die resultierenden Depolarisationsphasen

triggern unter -45 mV Membranpotential Entladungen ("spikes"), was Kontraktionen

auslöst.

Abbildung) in Magen, Dünn- und Dickdarm. Von ihnen geht ein basaler Organrhythmus (basal electrical rhythm, BER)

aus: Rhythmisch oszillierende Potentialschwankungen der glatten

Muskelzellen entstehen durch das Zusammenspiel von Cajal- und

enterischen Nervenzellen, und die resultierenden Depolarisationsphasen

triggern unter -45 mV Membranpotential Entladungen ("spikes"), was Kontraktionen

auslöst.  Abbildung), bestehend aus glatten Muskelzellen (smooth muscle), interstitiellen (Cajal-) Zellen und intramuskulären PDGFRα+ (platelet-derived growth factor-receptor α-positive) Zellen.

Abbildung), bestehend aus glatten Muskelzellen (smooth muscle), interstitiellen (Cajal-) Zellen und intramuskulären PDGFRα+ (platelet-derived growth factor-receptor α-positive) Zellen. | Gap

junctions verbinden die glatten Muskelzellen der Darmwand zu einem

funktionellen Synzytium, das Änderungen des Membranpotentials

transzellulär überträgt |

Transport,

Transport,

Aufbereitung und Resorption von Flüssigkeit,

Nahrung, Elektrolyten, Vitaminen, Spurenelementen und anderen

Wirkstoffen,

Aufbereitung und Resorption von Flüssigkeit,

Nahrung, Elektrolyten, Vitaminen, Spurenelementen und anderen

Wirkstoffen,

Ausscheidung.

Ausscheidung.

Abbildung: Migrierende Motorkomplexe (MMC's)

Abbildung: Migrierende Motorkomplexe (MMC's)

Abbildung).

Abbildung). Phase 1: Ruhephase ohne motorische oder sekretorische Tätigkeit

Phase 1: Ruhephase ohne motorische oder sekretorische Tätigkeit Phase 2: Unkoordinierte Motorik niedriger Intensität

Phase 2: Unkoordinierte Motorik niedriger Intensität Phase 3: Starke Kontraktionen, Luft im Magen wird zusammengepresst (erzeugt "Magenknurren")

Phase 3: Starke Kontraktionen, Luft im Magen wird zusammengepresst (erzeugt "Magenknurren") ),

können die Magenentleerung und damit Resorptionsvorgänge verzögern.

Umgekehrt können Medikamente die Darmmotorik beeinflussen und damit die

Aufnahme anderer Pharmaka beschleunigen oder bremsen.

),

können die Magenentleerung und damit Resorptionsvorgänge verzögern.

Umgekehrt können Medikamente die Darmmotorik beeinflussen und damit die

Aufnahme anderer Pharmaka beschleunigen oder bremsen.  ),

der einen Transportstop im Darm bedingt. Dieser kann mechanisch (etwa

durch Einklemmung) oder funktionell durch Darmlähmung (Paralyse)

bedingt sein.

),

der einen Transportstop im Darm bedingt. Dieser kann mechanisch (etwa

durch Einklemmung) oder funktionell durch Darmlähmung (Paralyse)

bedingt sein. massiven

Sympathikuseinfluss ("reflektorischer"

Ileus, z.B. bei operativen Eingriffen im Bauchraum)

massiven

Sympathikuseinfluss ("reflektorischer"

Ileus, z.B. bei operativen Eingriffen im Bauchraum) metabolische

Entgleisungen - Sepsis, diabetisches Koma, Urämie, Hypokaliämie,

Elektrolytstoffwechselstörungen ("metabolischer" Ileus)

metabolische

Entgleisungen - Sepsis, diabetisches Koma, Urämie, Hypokaliämie,

Elektrolytstoffwechselstörungen ("metabolischer" Ileus)  Gifte ("toxischer" Ileus, etwa nach diffuser Peritonitis)

Gifte ("toxischer" Ileus, etwa nach diffuser Peritonitis) Über Therapieoptionen bei Ileuserkrankung, die von antiinflammatorischen Reflexmechanismen Gebrauch machen s. dort

Über Therapieoptionen bei Ileuserkrankung, die von antiinflammatorischen Reflexmechanismen Gebrauch machen s. dort

Die zephale

Phase der Verdauung wird durch Sinnesreize (auch die Vorstellung davon) ausgelöst und

führt über limbisches System, Hirnstamm und Vagusnerv zu Sekretion und

Hormonfreisetzung (Magensäureproduktion auf ~40% des Maximums,

Pepsinogen, Gastrin). Die gastrische

Phase über vago-vagale Reflexe ergibt die volle Aktivierung des Magens,

G-Zellen reagieren auf Peptide und andere Saftlocker im Mageninhalt.

Sinkt der pH-Wert unter 3, wird die Aktivität gehemmt (Selbstschutz).

Die intestinale Phase wird vom oberen Dünndarm getriggert: pH-empfindliche S-Zellen produzieren Sekretin, bicarbonatreiches Sekret entsteht. Emulgiertes Fett, Glucose, Aminosäuren regen K-Zellen (GIP hemmt die Magentätigkeit) und

I-Zellen an (CCK stimuliert die Sekretion enzymreichen Speichels und die

Gallenblasenmotorik, entspannt den sphincter Oddi und hemmt die

Magenaktivität) Die zephale

Phase der Verdauung wird durch Sinnesreize (auch die Vorstellung davon) ausgelöst und

führt über limbisches System, Hirnstamm und Vagusnerv zu Sekretion und

Hormonfreisetzung (Magensäureproduktion auf ~40% des Maximums,

Pepsinogen, Gastrin). Die gastrische

Phase über vago-vagale Reflexe ergibt die volle Aktivierung des Magens,

G-Zellen reagieren auf Peptide und andere Saftlocker im Mageninhalt.

Sinkt der pH-Wert unter 3, wird die Aktivität gehemmt (Selbstschutz).

Die intestinale Phase wird vom oberen Dünndarm getriggert: pH-empfindliche S-Zellen produzieren Sekretin, bicarbonatreiches Sekret entsteht. Emulgiertes Fett, Glucose, Aminosäuren regen K-Zellen (GIP hemmt die Magentätigkeit) und

I-Zellen an (CCK stimuliert die Sekretion enzymreichen Speichels und die

Gallenblasenmotorik, entspannt den sphincter Oddi und hemmt die

Magenaktivität) Aktionspotentiale an glatten Muskelzellen erhöhen [Ca++]

im Zytoplasma (Calcium-spark), das aktiviert elektromechanische

Kopplung und Tonuserhöhung. Der Ca-Speicher im sarkoplasmatischen

Retikulum füllt sich sowohl aus dem Extrazellulär- (CRAC) als auch

dem Intrazellulärraum (SERCA) Aktionspotentiale an glatten Muskelzellen erhöhen [Ca++]

im Zytoplasma (Calcium-spark), das aktiviert elektromechanische

Kopplung und Tonuserhöhung. Der Ca-Speicher im sarkoplasmatischen

Retikulum füllt sich sowohl aus dem Extrazellulär- (CRAC) als auch

dem Intrazellulärraum (SERCA) Das Darmnervensystem generiert propulsive Peristaltik (oral → aboral), Pendel- und Segmentationsbewegungen in Dünn- und Dickdarm (Durchmischung: Magen 3/min, Duodenum ~12/min, Jejunum ~10/min, Ileum ~8/min, Colon ~3/min), Akkommodation (vorübergehende Erschlaffung: Magenfundus, Colon ascendens, Rectum), tonische Dauerkontraktion der Schließmuskel (Cardia, Pylurus, Iliocoecalsphincter). Lokale Reflexe

können über prävertebrale Ganglien ziehen und bewirken z.B. bei Dehnung

eines proximalen Darmabschnitts Relaxation eines weiter distal

gelegenen (intestino-intestinale Reflexe). Einige

Projektionen erfolgen auf Thalamus und Insel (viszerosensorisch). Sie leiten

viszerale Reflexe ein und führen zu bewussten Empfindungen

(Übelkeit, Stuhldrang, Schmerz) Das Darmnervensystem generiert propulsive Peristaltik (oral → aboral), Pendel- und Segmentationsbewegungen in Dünn- und Dickdarm (Durchmischung: Magen 3/min, Duodenum ~12/min, Jejunum ~10/min, Ileum ~8/min, Colon ~3/min), Akkommodation (vorübergehende Erschlaffung: Magenfundus, Colon ascendens, Rectum), tonische Dauerkontraktion der Schließmuskel (Cardia, Pylurus, Iliocoecalsphincter). Lokale Reflexe

können über prävertebrale Ganglien ziehen und bewirken z.B. bei Dehnung

eines proximalen Darmabschnitts Relaxation eines weiter distal

gelegenen (intestino-intestinale Reflexe). Einige

Projektionen erfolgen auf Thalamus und Insel (viszerosensorisch). Sie leiten

viszerale Reflexe ein und führen zu bewussten Empfindungen

(Übelkeit, Stuhldrang, Schmerz) Je nach Transmitter und Rezeptorbestückung fördern oder hemmen Neuronen des enterischen Nervensystems (mehrere 106, vor allem im plexus

myentericus und submucosus) Motorik, Sekretion, Perfusion und Neuroimmunfunktionen - auch in Abwesenheit sympathischer / parasympathischer Steuerung. Die Neuronen sind cholinerg (Kotransmitter: Substanz P, Enkephalin), adrenerg (NPY), dopaminerg, GABAerg, serotoninerg (enterochromaffine Zellen), purinerg, peptiderg, nitriderg. Extrinsisch-primär

afferente Neuronen (EPAN) senden sensorische Impulse zum ZNS,

intrinsich-primär afferente Neuronen (IPAN) verteilen Information

innerhalb des Darmnervensystems. Aufgeschaltet sind Ganglien, Rückenmark, Hirnstamm,

hypothalamisch-hypophysäres System (Hunger / Sättigung, Osmoregulation

/ Durst etc). Der Parasympathikus (Vagus, Pelvicusnerven) wirkt

überwiegend anregend, der Sympathikus hemmend auf den Darm. Afferente

Fasern (N. vagus ~75%) melden den Zustand der Peripherie und lösen

regulative Antworten (z.B. vago-vagale Reflexe) aus Je nach Transmitter und Rezeptorbestückung fördern oder hemmen Neuronen des enterischen Nervensystems (mehrere 106, vor allem im plexus

myentericus und submucosus) Motorik, Sekretion, Perfusion und Neuroimmunfunktionen - auch in Abwesenheit sympathischer / parasympathischer Steuerung. Die Neuronen sind cholinerg (Kotransmitter: Substanz P, Enkephalin), adrenerg (NPY), dopaminerg, GABAerg, serotoninerg (enterochromaffine Zellen), purinerg, peptiderg, nitriderg. Extrinsisch-primär

afferente Neuronen (EPAN) senden sensorische Impulse zum ZNS,

intrinsich-primär afferente Neuronen (IPAN) verteilen Information

innerhalb des Darmnervensystems. Aufgeschaltet sind Ganglien, Rückenmark, Hirnstamm,

hypothalamisch-hypophysäres System (Hunger / Sättigung, Osmoregulation

/ Durst etc). Der Parasympathikus (Vagus, Pelvicusnerven) wirkt

überwiegend anregend, der Sympathikus hemmend auf den Darm. Afferente

Fasern (N. vagus ~75%) melden den Zustand der Peripherie und lösen

regulative Antworten (z.B. vago-vagale Reflexe) aus  In den Plexus

submucosus ziehende cholinerge Fasern (Kotransmitter: Neuropeptid Y,

Dynorphin, Galanin, VIP) regen die Sekretion an (Mucine, Bicarbonat,

Enteropeptidase); somatostatinerge und noradrenerge Neuronen hemmen die

Sekretion. Kollateralen zu Blutgefäßen bewirken verstärkte Perfusion und unterstützen die Sekretion. Histamin wirkt sekretionsfördernd In den Plexus

submucosus ziehende cholinerge Fasern (Kotransmitter: Neuropeptid Y,

Dynorphin, Galanin, VIP) regen die Sekretion an (Mucine, Bicarbonat,

Enteropeptidase); somatostatinerge und noradrenerge Neuronen hemmen die

Sekretion. Kollateralen zu Blutgefäßen bewirken verstärkte Perfusion und unterstützen die Sekretion. Histamin wirkt sekretionsfördernd Peristaltik

beginnt mit der Dehnung eines Dünndarmabschnittes, von dem aus oralwärts

projizierende Neurone die Ringmuskulatur anregen

(aszendierender exzitatorischer Reflex: Kontraktionsring), andere (NO,

VIP) aboralwärts erschlaffen (deszendierender inhibitorischer Reflex:

Dilatationszone). Dieses Muster

bewegt sich mit der Verschiebung des Dehnungsreizes über das Darmrohr, der peristaltische Komplex gleitet nach distal. In der interdigestiven Phase hat die Peristaltik eine "Ausputzerfunktion", die auch das Bakterienwachstum kontrolliert. Bei leerem Magen-Darm-Trakt wandern migrierende Motorkomplexe (MMC, Dauer: 1 min) mit ~5 cm/min vom Magen colonwärts, das bringt unverdauliche Reste zum Enddarm. In dieser Reinigungsphase gebildetes Magen-, Gallen- und

Bauchspeicheldrüsensekret spült den

Darm und erschwert retrograden

Aufstieg von Mikroorganismen. MMCs können Magenknurren verursachen, Nahrungsaufnahme unterdrückt MMCs vollständig Peristaltik

beginnt mit der Dehnung eines Dünndarmabschnittes, von dem aus oralwärts

projizierende Neurone die Ringmuskulatur anregen

(aszendierender exzitatorischer Reflex: Kontraktionsring), andere (NO,

VIP) aboralwärts erschlaffen (deszendierender inhibitorischer Reflex:

Dilatationszone). Dieses Muster

bewegt sich mit der Verschiebung des Dehnungsreizes über das Darmrohr, der peristaltische Komplex gleitet nach distal. In der interdigestiven Phase hat die Peristaltik eine "Ausputzerfunktion", die auch das Bakterienwachstum kontrolliert. Bei leerem Magen-Darm-Trakt wandern migrierende Motorkomplexe (MMC, Dauer: 1 min) mit ~5 cm/min vom Magen colonwärts, das bringt unverdauliche Reste zum Enddarm. In dieser Reinigungsphase gebildetes Magen-, Gallen- und

Bauchspeicheldrüsensekret spült den

Darm und erschwert retrograden

Aufstieg von Mikroorganismen. MMCs können Magenknurren verursachen, Nahrungsaufnahme unterdrückt MMCs vollständig  Langsame Kontraktionswellen in Magen, Dünn- und Dickdarm entstehen durch ein komplexes Zusammenspiel: Das SIP-Synzytium aus glatten Muskelzellen (smooth muscle),

interstitiellen (Cajal-) Zellen und intramuskulären PDGFRα+

Zellen ist über gap junctions verbunden (Erregungsübertragung). Vom Zusammenspiel dieser Zellen

geht ein - nach Darmabschnitt spezifischer - basaler Organrhythmus aus:

Oszillierende Potentialschwankungen der glatten Muskelzellen triggern

Entladungen, diese lösen Kontraktionen aus. - Massenbewegungen

kombiniert mit distaler Relaxation (Verschwinden der

Haustrierung) transportieren den Dickdarminhalt. Stuhldrang tritt

auf, wenn das Rectum gefüllt und seine mit Dehnungsrezeptoren bestückte Wand unter Spannung gesetzt wird Langsame Kontraktionswellen in Magen, Dünn- und Dickdarm entstehen durch ein komplexes Zusammenspiel: Das SIP-Synzytium aus glatten Muskelzellen (smooth muscle),

interstitiellen (Cajal-) Zellen und intramuskulären PDGFRα+

Zellen ist über gap junctions verbunden (Erregungsübertragung). Vom Zusammenspiel dieser Zellen

geht ein - nach Darmabschnitt spezifischer - basaler Organrhythmus aus:

Oszillierende Potentialschwankungen der glatten Muskelzellen triggern

Entladungen, diese lösen Kontraktionen aus. - Massenbewegungen

kombiniert mit distaler Relaxation (Verschwinden der

Haustrierung) transportieren den Dickdarminhalt. Stuhldrang tritt

auf, wenn das Rectum gefüllt und seine mit Dehnungsrezeptoren bestückte Wand unter Spannung gesetzt wird |