Hormon: ὁρμᾶν = antreiben

Hormon: ὁρμᾶν = antreiben| Zwischen

dem Nerven- und Immunsystem bestehen enge

wechselseitige Beziehungen: Autonome Nervenfasern

geben Neurotransmitter ab, für die Immunzellen in Knochenmark, Thymusdrüse, Milz und Lymphknoten Rezeptoren

haben; andererseits können Zytokine den afferenten Impulsfluss zum

Stammhirn (nucleus tractus solitarii) beeinflussen. -- Noradrenalin senkt die Sekretion von IL-2, -- NK-Zellen senken ihre zytotoxische Funktion, -- Makrophagen stoppen die Sekretion von Zytokinen, -- im Thymus nimmt die Lymphozytenzahl ab. Auch Cofaktoren sympathischer Fasern (VIP, CCK, NPY, Somatostatin) beeinflussen die Tätigkeit von Immunzellen. Parasympathische Fasern hemmen u.a. die Freisetzung von IL-1 unf TNF (cholinerge Wirkung). Immunzellen produzieren Hormone, z.B. CRH, ACTH, TSH, GH und Prolaktin. Dadurch erlangen sie steuernde Wirkung auf Nebenniere, Schilddrüse, Stoffwechsel; umgekehrt beeinflussen endokrine Zellen das Immunsystem. Solche Verknüpfungen erklären auch zum Teil psychosomatische Interaktionen (Placebo-, Nocebowirkung). |

Bidirektionale Kommunikation

Bidirektionale Kommunikation  Chronischer Stress

Chronischer Stress  Neuronale und humorale Wege

Neuronale und humorale Wege Distress / Eustress

Distress / Eustress

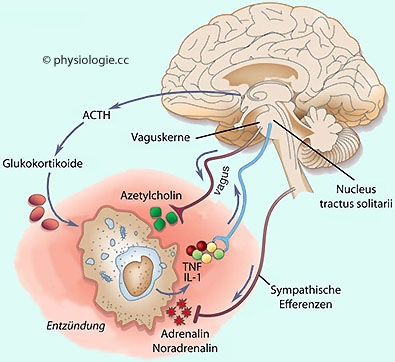

Abbildung: Autonom-nervöse und humorale Einflüsse auf Entzündungsvorgänge

Abbildung: Autonom-nervöse und humorale Einflüsse auf Entzündungsvorgänge IL-1, Interleukin 1

IL-1, Interleukin 1  TNF, Tumornekrosefaktor

TNF, Tumornekrosefaktor

So werden Zytokine

So werden Zytokine  auch

von anderen als Immunzellen sezerniert

auch

von anderen als Immunzellen sezerniert

umgekehrt bilden Immunzellen

Hormone

umgekehrt bilden Immunzellen

Hormone  (z.B. können Lymphozyten CRH, ACTH, TSH, GH und Prolaktin bilden). Die

Regulation über diese HPA-Achse (Hypothalamus - Hypophyse - Nebenniere)

erfolgt verzögert, hält aber länger an als eine autonom-nervöse. Glucocorticoide wirken immunsuppressiv

(z.B. können Lymphozyten CRH, ACTH, TSH, GH und Prolaktin bilden). Die

Regulation über diese HPA-Achse (Hypothalamus - Hypophyse - Nebenniere)

erfolgt verzögert, hält aber länger an als eine autonom-nervöse. Glucocorticoide wirken immunsuppressiv Hirnzellen und Fasern des N. vagus verfügen über Zytokinrezeptoren

Hirnzellen und Fasern des N. vagus verfügen über Zytokinrezeptoren natürliche Killerzellen haben ß-adrenerge und Opioidrezeptoren.

natürliche Killerzellen haben ß-adrenerge und Opioidrezeptoren.  -

-  Abbildung) neuroendokrine Funktionen modifizieren (das äußert

sich z.B. in Schlafstörungen, herabgesetztem Antrieb, Gewichtsverlust -

"Krankheitsverhalten"; Patienten mit Depression zeigen erhöhte

Konzentration proinflammatorischer, und erniedrigte Konzentration

antiinflammatorischer Zytokine im Blut) und im Gehirn Stressmechanismen

aktivieren; ACTH kann die Freisetzung von Cortisol aus Lymphozyten

bewirken.

Abbildung) neuroendokrine Funktionen modifizieren (das äußert

sich z.B. in Schlafstörungen, herabgesetztem Antrieb, Gewichtsverlust -

"Krankheitsverhalten"; Patienten mit Depression zeigen erhöhte

Konzentration proinflammatorischer, und erniedrigte Konzentration

antiinflammatorischer Zytokine im Blut) und im Gehirn Stressmechanismen

aktivieren; ACTH kann die Freisetzung von Cortisol aus Lymphozyten

bewirken.

Es ergibt sich ein "Beziehungsdreieck" mit bidirektionaler

Kommunikation:

Es ergibt sich ein "Beziehungsdreieck" mit bidirektionaler

Kommunikation:  Immunzellen wirken über Zytokine auf Gehirn und endokrine Zellen

Immunzellen wirken über Zytokine auf Gehirn und endokrine Zellen Endokrine Zellen beeinflussen über Hormone Gehirn und Immunsystem

Endokrine Zellen beeinflussen über Hormone Gehirn und Immunsystem Nervenzellen bilden Katecholamine und Neuropeptide, auf die Immun- und endokrine Zellen reagieren

Nervenzellen bilden Katecholamine und Neuropeptide, auf die Immun- und endokrine Zellen reagieren

Abbildung: Ein vagal vermittelter entzündungshemmender Reflexweg

Abbildung: Ein vagal vermittelter entzündungshemmender Reflexweg

Abbildung).

Abbildung). Patient(inn)en leiden unter Angst und Verunsicherung: Stress und Angst schwächen das Immunsystem. Es

ist problematisch, den Patienten "die Wahrheit zu sagen". Zuversicht

zu schaffen und Vertrauen zu fördern ist eine primäre Pflicht des

medizinischen Personals, das ethische Dilemma (schaden durch

informieren?) ist offensichtlich.

Patient(inn)en leiden unter Angst und Verunsicherung: Stress und Angst schwächen das Immunsystem. Es

ist problematisch, den Patienten "die Wahrheit zu sagen". Zuversicht

zu schaffen und Vertrauen zu fördern ist eine primäre Pflicht des

medizinischen Personals, das ethische Dilemma (schaden durch

informieren?) ist offensichtlich. Als Distress (Dystress)

bezeichnet man eine "negative" Stressform, an die sich die Person nur

unvollständig bzw. schlecht anpassen kann (vor allem psychologische

Faktoren: soziale Umgebung, Familie, Todesfall u.a.) und welche die

Lebensqualität reduziert (das Gegenteil von Eustress,

bei dem eine weitgehende Adaptation an den Stressor gelingt). Distress

erhöht die Inzidenz zu verschiedenen Erkrankungen und führt zu

Depressionen, passivem oder aggressivem Verhalten.

Als Distress (Dystress)

bezeichnet man eine "negative" Stressform, an die sich die Person nur

unvollständig bzw. schlecht anpassen kann (vor allem psychologische

Faktoren: soziale Umgebung, Familie, Todesfall u.a.) und welche die

Lebensqualität reduziert (das Gegenteil von Eustress,

bei dem eine weitgehende Adaptation an den Stressor gelingt). Distress

erhöht die Inzidenz zu verschiedenen Erkrankungen und führt zu

Depressionen, passivem oder aggressivem Verhalten.

Abbildung: Interaktion zwischen hypothalamisch- hypophysärem und Immunsystem

Abbildung: Interaktion zwischen hypothalamisch- hypophysärem und Immunsystem

Chronische Depression steigert die Apoptoserate in, und senkt das Volumen von Hippocampus, Mandelkernen und Frontallappen. Die Mikroglia

wird aktiviert und setzt entzündungsfördernde Zytokine frei, Astrozyten

und Nervenzellen gehen zugrunde. Die Bildung neurotropher Faktoren - wie BDNF - nimmt ab, Reparaturmechanismen sind weniger wirksam.

Chronische Depression steigert die Apoptoserate in, und senkt das Volumen von Hippocampus, Mandelkernen und Frontallappen. Die Mikroglia

wird aktiviert und setzt entzündungsfördernde Zytokine frei, Astrozyten

und Nervenzellen gehen zugrunde. Die Bildung neurotropher Faktoren - wie BDNF - nimmt ab, Reparaturmechanismen sind weniger wirksam. Lebenslange Neigung zu schwerer Depression erhöht das Risiko, an Morbus Alzheimer zu erkranken.

Lebenslange Neigung zu schwerer Depression erhöht das Risiko, an Morbus Alzheimer zu erkranken.  Im Gehirn von Patienten, die an schwerer Depression und/oder

Alzheimer-Krankheit leiden, finden sich Neurotoxine (Chinolinsäure,

3-OH-Kynurenin) aus dem Tryptophanstoffwechsel, welche wahrscheinlich

die Entwicklung der neurodegenerativen Erscheinungen verursachen.

Im Gehirn von Patienten, die an schwerer Depression und/oder

Alzheimer-Krankheit leiden, finden sich Neurotoxine (Chinolinsäure,

3-OH-Kynurenin) aus dem Tryptophanstoffwechsel, welche wahrscheinlich

die Entwicklung der neurodegenerativen Erscheinungen verursachen. Abbildung):

Abbildung):

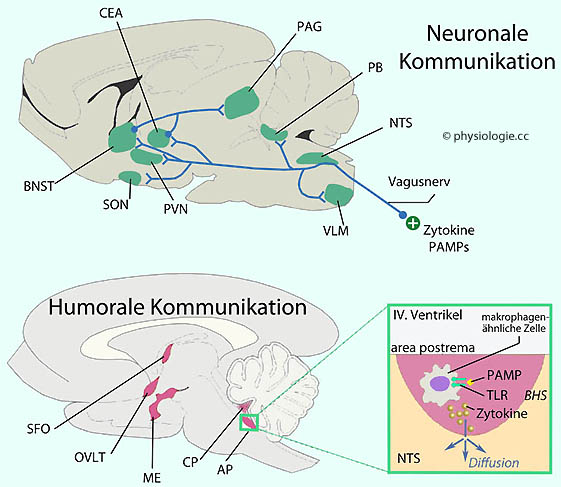

Abbildung: Neuronale und humorale Querbeziehungen zwischen Nerven- und Immunsystem im Gehirn der Ratte

Abbildung: Neuronale und humorale Querbeziehungen zwischen Nerven- und Immunsystem im Gehirn der Ratte BHS, Blut-Hirn-Schranke

BHS, Blut-Hirn-Schranke  CEA, zentraler Amygdalakern

CEA, zentraler Amygdalakern  CP, plexus chorioideus

CP, plexus chorioideus  ME, eminentia mediana

ME, eminentia mediana  NTS, nucleus tractus solitarii

NTS, nucleus tractus solitarii  OVLT, organum vasculosum laminae terminalis,

in die Regelung von Körpertemperatur, Hunger und Durst involviert,

reagiert auf endogene Pyrogene und beteiligt sich an der Fieberantwort

OVLT, organum vasculosum laminae terminalis,

in die Regelung von Körpertemperatur, Hunger und Durst involviert,

reagiert auf endogene Pyrogene und beteiligt sich an der Fieberantwort  PAG, periaquäduktales Höhlengrau, beteiligt sich u.a. an Schmerzunterdrückung und reflektorischen Antworten auf Bedrohungsszenarien

PAG, periaquäduktales Höhlengrau, beteiligt sich u.a. an Schmerzunterdrückung und reflektorischen Antworten auf Bedrohungsszenarien  PAMPs, pathogen-associated molecular patterns, für Mikroben unverzichtbare molekulare Muster, die vom Immunsystem erkannt werden

PAMPs, pathogen-associated molecular patterns, für Mikroben unverzichtbare molekulare Muster, die vom Immunsystem erkannt werden  PB, nucleus parabrachialis, vermittelt Information zum Hypothalamus

PB, nucleus parabrachialis, vermittelt Information zum Hypothalamus  PVN, nucleus paraventricularis, u.a. in Stressreaktionen involviert

PVN, nucleus paraventricularis, u.a. in Stressreaktionen involviert  SFO, subfornikales Organ, ein zirkumventrikuläres Gewebe am Dach des III. Ventrikels

SFO, subfornikales Organ, ein zirkumventrikuläres Gewebe am Dach des III. Ventrikels  SON, nucleus supraopticus, bildet Vasopressin

SON, nucleus supraopticus, bildet Vasopressin  TLR, toll-like receptor, bindet Liganden wie PAMPs und wird z.B. von Leukozyten exprimiert

TLR, toll-like receptor, bindet Liganden wie PAMPs und wird z.B. von Leukozyten exprimiert  VLM, ventrolaterale medulla oblongata

VLM, ventrolaterale medulla oblongata

Abbildung: Wirkungen des Sympathikus auf das Immunsystem

Abbildung: Wirkungen des Sympathikus auf das Immunsystem

Abbildung) - Immunzellen verfügen über Rezeptoren

für Katecholamine,

Serotonin, Substanz P, VIP, Histamin.

Abbildung) - Immunzellen verfügen über Rezeptoren

für Katecholamine,

Serotonin, Substanz P, VIP, Histamin.  Der Sympathikus innerviert

alle Gewebe des

Immunsystems: Knochenmark, Thymusdrüse, Milz, Lymphknoten.

Der Sympathikus innerviert

alle Gewebe des

Immunsystems: Knochenmark, Thymusdrüse, Milz, Lymphknoten.  So senkt Noradrenalin an

T-Zellen deren Sekretion von Interleukin-2,

So senkt Noradrenalin an

T-Zellen deren Sekretion von Interleukin-2,

NK-Zellen stellen ihre

zytotoxische Funktion ein,

NK-Zellen stellen ihre

zytotoxische Funktion ein,

Makrophagen stoppen ihre Sekretion von IL-1

und TNF-α,

Makrophagen stoppen ihre Sekretion von IL-1

und TNF-α,

Lymphozytennachbildung und -zahl sinken im Thymus.

Lymphozytennachbildung und -zahl sinken im Thymus.

Humorale

Humorale

Wege umfassen z.B. PAMPs, welche das Gehirn auf der Ebene des

plexus

chorioideus und des zirkumventrikulären Organs (

Wege umfassen z.B. PAMPs, welche das Gehirn auf der Ebene des

plexus

chorioideus und des zirkumventrikulären Organs ( Abbildung oben: ME eminantia mediana,

OVLT organum vasculosum laminae terminalis, AP area postrema, SFO

subfornikales Organ). Im subfornikalen Organ

induzieren PAMPs die Freisetzung entzündungsauslösender Zytokine über

Phagozyten, die toll-like receptors (TLRs) exprimieren. Die zirkumventrikulären Organe liegen

außerhalb der Blut-Hirn-Schranke.

Abbildung oben: ME eminantia mediana,

OVLT organum vasculosum laminae terminalis, AP area postrema, SFO

subfornikales Organ). Im subfornikalen Organ

induzieren PAMPs die Freisetzung entzündungsauslösender Zytokine über

Phagozyten, die toll-like receptors (TLRs) exprimieren. Die zirkumventrikulären Organe liegen

außerhalb der Blut-Hirn-Schranke.Immuneffekte von Neurotransmittern / Neuropeptiden Nach Wilkinson / Brown: An Introduction to Neuroendocrinology, 2nd ed. 2015. Cambridge University Press |

|

| Hormon / Signalstoff |

Zytokin / Immunfunktion |

| α-Endorphin | Hemmt Immunglobulinproduktion |

| α-MSH | Hemmt IL 1- und IL 2-Produktion |

| Acetylcholin |

Regt T-Zellen, NK-Zellen und Interferon-γ-Synthese an |

| ACTH |

Hemmt Interferon-γ-Synthese, Immunglobulinbildung und Makrophagenaktivierung über Interferon-γ |

| Adrenalin |

Hemmt IL 1- und IL 2-Produktion |

| Angiotensin II |

Erhöht Interferon-γ-Synthese |

| ß-Endorphin |

Regt Interferon-γ-Synthese und NK-Zell-mediierte Zytotoxizität an, hemmt T-Zell-Proliferation |

| cAMP |

Fördert die Produktion von IL-4 und IL-5, hemmt die von IL-2 |

| CGRP |

Regt T-Zellen-Adhäsion sowie die Bildung von IL-2, IL-4 und Interferon-γ an |

| Katecholamine |

Fördern Synthese von Immunglobulinen, senken T- und NK-Zellzahl im Blut, hemmen NK-Zellen |

| Cortisol |

Komplexe Wirkung auf Zytokine - teils Anregung, teils Hemmung |

| CRH |

Aktiviert Makrophagen, senkt Synthese von IL-1 und IL-6 |

| GH |

Aktiviert Makrophagen, regt Lymphozytenentwicklung im Thymus an, stimuliert Entwicklung von B-Lymphozyten und Zytokinbildung |

| GnRH |

Steigert Expression von IL-2-Rezeptoren und Proliferation von T- und B-Lymphozyten |

| Histamin |

Hemmt IL-12, TNF und Interferon-γ, erhöht Produktion von IL-10 |

| Inhibin |

Hemmt Bildung von Interferon-γ |

| LH |

Stärkt T-Zell-Proliferation |

| MIF (macrophage inhibitory factor) |

Blockiert glukokortikoidbedingte Hemmung der T-Zell-Proliferation und Zytokinbildung |

| Melatonin |

Erhöht Produktion von IL-2, IL-6, IL-11 und Interferon-γ |

| Metenkephalin |

Verstärkt antikörperabhängige Proliferation |

| NGF |

Verstärkt B-Zell-Proliferation, Produktion von IL-6 und IL-2-Rezeptoren |

| Neuropeptid Y |

Erhöht T-Zell-Adhäsion, stimuliert IL-2, IL-4 und Interferon-γ |

| Östradiol |

Verstärkt T-Zell-Proliferation |

| Oxytozin |

Regt Interferon-γ-Synthese an |

| Prostaglandin E2 |

Hemmt IL-2-Produktion |

| Progesteron |

Erhöht IL-4-Produktion |

| Prolaktin |

Stärkt T-Zell-Proliferation, erhöht Interferon-γ-Spiegel und Expression von IL-2-Rezeptoren |

| Serotonin |

Hemmt T-Zell-Proliferation und Interferon-γ-induzierte MHC-II-Expression, erhöht NK-Zytotoxizität |

| Somatostatin |

Hemmt T-Zell-Proliferation, Interferon-γ-Produktion, Makrophagen |

| Substanz P |

Regt T-Zell-Proliferation, IL-1, IL-6, TNF an |

| Testosteron |

Erhöht IL-10-Produktion |

| TSH |

Fördert Sekretion von IL-2, GM-CSF, Immunglobulin |

| Thyroxin |

Aktiviert T-Lymphozyten |

| Vitamin D-Hormon |

Hemmt IL-2 und Interferon-γ, fördert IL-4-Bildung |

| Vasopressin |

Regt Interferon-γ-Synthese an |

| VIP |

Hemmt T-Zell-Proliferation und IL-12, regt Produktion von IL-5 und cAMP an |

Immunzellen bilden nicht nur Zytokine, sondern auch Hormone, wie CRH,

ACTH, TSH, GH und Prolaktin. Umgekehrt verfügen einige über adrenerge

sowie Opiatrezeptoren. Nervenzellen (Gehirn, N. vagus) verfügen über

Zytokinrezeptoren

Immunzellen bilden nicht nur Zytokine, sondern auch Hormone, wie CRH,

ACTH, TSH, GH und Prolaktin. Umgekehrt verfügen einige über adrenerge

sowie Opiatrezeptoren. Nervenzellen (Gehirn, N. vagus) verfügen über

Zytokinrezeptoren Gehirn und Immunsystem kommunizieren bidirektional. Immunzellen wirken

über Zytokine auf Nerven- und endokrine Zellen, Hormone wirken auf

Gehirn und Immunsystem, Nervenzellen wirken über Katecholamine und

Neuropeptide auf Immunozyten

Gehirn und Immunsystem kommunizieren bidirektional. Immunzellen wirken

über Zytokine auf Nerven- und endokrine Zellen, Hormone wirken auf

Gehirn und Immunsystem, Nervenzellen wirken über Katecholamine und

Neuropeptide auf Immunozyten Die Entwicklung von Immunzellen in Thymusdrüse und Knochenmark steht

unter dem Einfluss des sympathischen und parasympathischen Nervensystems

Die Entwicklung von Immunzellen in Thymusdrüse und Knochenmark steht

unter dem Einfluss des sympathischen und parasympathischen Nervensystems Psychosoziale Umgebungsfaktoren beeinflussen neurobiologische,

endokrine und immunologische Funktionen. Stress setzt Cortisol,

Katecholamine, Somatotropine, Schilddrüsenhormone frei, die

kontrainsulinär wirken und die Energiespeicherung von Zellen reduzieren

Psychosoziale Umgebungsfaktoren beeinflussen neurobiologische,

endokrine und immunologische Funktionen. Stress setzt Cortisol,

Katecholamine, Somatotropine, Schilddrüsenhormone frei, die

kontrainsulinär wirken und die Energiespeicherung von Zellen reduzieren Der Sympathikus innerviert alle Gewebe des Immunsystems: Knochenmark,

Thymusdrüse, Milz, Lymphknoten. Noradrenalin reduziert die Sekretion

von IL-2 an T-Zellen, stoppt die Zytotoxizität von NK-Zellen und die

Bildung von Zytokinen bei Makrophagen

Der Sympathikus innerviert alle Gewebe des Immunsystems: Knochenmark,

Thymusdrüse, Milz, Lymphknoten. Noradrenalin reduziert die Sekretion

von IL-2 an T-Zellen, stoppt die Zytotoxizität von NK-Zellen und die

Bildung von Zytokinen bei Makrophagen Hypothalamisch-hypophysäre Hormone beeinflussen Immunsystem,

Nebenniere, Schilddrüse, Gonaden. Für alle diese Hormone finden sich

Rezeptoren an Immunzellen

Hypothalamisch-hypophysäre Hormone beeinflussen Immunsystem,

Nebenniere, Schilddrüse, Gonaden. Für alle diese Hormone finden sich

Rezeptoren an Immunzellen |