Arachnoidea: ἀράχνη = Spinne (Spinnwebenhaut), ειδής = ähnlich

Arachnoidea: ἀράχνη = Spinne (Spinnwebenhaut), ειδής = ähnlich Foramen Magendie: Francois Magendie

Foramen Magendie: Francois Magendie  Foramen Monroi: Alexander Monro (2.)

Foramen Monroi: Alexander Monro (2.) | Gliazellen

helfen bei Signalvermittlung und Stoffwechselsteuerung und bilden

"Gliotransmitter" (Glutamat, GABA u.a.), die über längere Strecken

breite Wirkung entfalten können ("Volumentransmission"). Zu ihnen zählen Astrozyten, Oligodendrozyten und Mikrogliazellen. Astrozyten schmiegen sich eng an Nervenzellen, andere Astrozyten und Blutgefäße. Sie legen einen zerebralen Glykogenvorrat an (Energiespeicher), den sie auch metabolisieren (Lactatbildung) - Hypoglykämiephasen von mehreren Minuten Dauer können so überbrückt werden. Sie nehmen synaptisch freigesetzte Transmitter sowie freigesetztes Kalium auf (Pufferfunktion), stabilisieren Entladungsfolgen zentraler Rhythmusgeneratoren und sind Teil der Blut-Hirn-Schranke. Oligodendrozyten bilden Myelinscheiden aus, manche regulieren auch die extrazelluläre Umgebung der Nervenzellen (Satelliten-Oligodendrozyten). Mikroglia macht das Immunsystem des Gehirns aus; diese Zellen reagieren auf entsprechende Signale (Chemokine), reparieren beschädigte Nervenzellen und entsorgen - z.T. als Makrophagen - Zellfragmente. Der Liquor cerebrospinalis - produziert vom plexus chorioideus - stützt (mechanisch) und schützt (immunologisch) das Nervengewebe, erleichtert die Durchblutung und liefert ein optimales neuronal microenvironment. Der Liquordruck trägt zur Stabilisierung des Gehirns und seiner Durchblutung bei und ist lageabhängig (hydrostatische Druckgradienten); bei Lumbalpunktion in Seitenlage beträgt er normalerweise 1-2 kPa. |

Aufgaben der Glia

Aufgaben der Glia  Astrozyten

Astrozyten  Blut-Hirn-Schranke

Blut-Hirn-Schranke  Oligodendrozyten

Oligodendrozyten  Mikroglia

Mikroglia  Liquor cerebrospinalis

Liquor cerebrospinalis

Liquor: Zusammensetzung

Liquor: Zusammensetzung  Intrakranieller Druck

Intrakranieller Druck Glia limitans

Glia limitans

)

bieten mechanischem Schutz des

Nervengewebes (Flüssigkeitskissen), Stützfunktion (Verankerung von

Blutgefäßen, die durch den Subarachnoidalraum ziehen),

Reinigung (Phagozytose von Peptiden wie Amyloid, Abbau /

Entfernung diverser Stoffwechselprodukte) und immunologischen Schutz

(wobei entzündliche Vorgänge limitiert werden). Sie umgeben das gesamte

ZNS und bestehen aus mehreren Lagen (

)

bieten mechanischem Schutz des

Nervengewebes (Flüssigkeitskissen), Stützfunktion (Verankerung von

Blutgefäßen, die durch den Subarachnoidalraum ziehen),

Reinigung (Phagozytose von Peptiden wie Amyloid, Abbau /

Entfernung diverser Stoffwechselprodukte) und immunologischen Schutz

(wobei entzündliche Vorgänge limitiert werden). Sie umgeben das gesamte

ZNS und bestehen aus mehreren Lagen ( Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Hirnhäute

Abbildung: Hirnhäute Die dura mater

(harte Hirnhaut) ist eine kompakte bindegewebige Schutzschicht.

Sie liegt unter dem Schädelknochen, an das innere Periost angelagert

und bildet vier Einfaltungen: Die falx cerebri, das tentorium

cerebelli, die falx cerebelli und das diaphragma sellae. Die Dura

sendet afferente (sensorische) Informationen über Nervenfasern, die mit

dem N. trigeminus und obere Zervikalnerven zum ZNS gelangen.

Die dura mater

(harte Hirnhaut) ist eine kompakte bindegewebige Schutzschicht.

Sie liegt unter dem Schädelknochen, an das innere Periost angelagert

und bildet vier Einfaltungen: Die falx cerebri, das tentorium

cerebelli, die falx cerebelli und das diaphragma sellae. Die Dura

sendet afferente (sensorische) Informationen über Nervenfasern, die mit

dem N. trigeminus und obere Zervikalnerven zum ZNS gelangen. Die Arachnoidea (Spinnwebenhaut) besteht aus dünnen Zelllagen, die mittels tight junctions miteinander verknüpft sind. Die Arachnoidea bildet auch eine Schichte zwischen Liquor und Blutgefäßen im Subarachnoidalraum (zwischen Arachnoidea und Pia mater) und kann hier Fremdmaterial phagozytieren.

Die Arachnoidea (Spinnwebenhaut) besteht aus dünnen Zelllagen, die mittels tight junctions miteinander verknüpft sind. Die Arachnoidea bildet auch eine Schichte zwischen Liquor und Blutgefäßen im Subarachnoidalraum (zwischen Arachnoidea und Pia mater) und kann hier Fremdmaterial phagozytieren.  Die pia mater liegt der Gehirnoberfläche (über eine Basalmembran einer fast kontinuierlichen Lage von Astrozyten, der glia limitans) als dünne Bindegewebsschicht direkt auf. Sie bedeckt auch Blutgefäße, die aus dem Subarachnoidalraum zum Gehirn ziehen

Die pia mater liegt der Gehirnoberfläche (über eine Basalmembran einer fast kontinuierlichen Lage von Astrozyten, der glia limitans) als dünne Bindegewebsschicht direkt auf. Sie bedeckt auch Blutgefäße, die aus dem Subarachnoidalraum zum Gehirn ziehen Als glia limitans (glial limiting membrane)

bezeichnet man eine dünne (<0,01 µm) aus Astrozytenfortsätzen

aufgebaute Schichte an der Außenfläche des ZNS (glia limitans

superficialis) und um Gefäße, die in die Tiefe des Gehirns ziehen (glia

limitans perivascularis). Zusammen mit einer Basalmembran bildet sie

eine Barriere gegen den Übertritt von Zellen aus dem vaskulären und

subarachnoidalen Kompartiment in Parenchym und Meningen (was bei der Heilung nach Traumen mit entsprechendem Auswachsen von Zellfortsätzen bedeutsam werden kann). Perivaskuläre Glia beteiligt sich weiters an der Blut-Hirn-Schranke - einer Funktion, die Astrozytenfortsätze, kapilläre Endothelzellen und Perizyten zusammen wahrnehmen.

Als glia limitans (glial limiting membrane)

bezeichnet man eine dünne (<0,01 µm) aus Astrozytenfortsätzen

aufgebaute Schichte an der Außenfläche des ZNS (glia limitans

superficialis) und um Gefäße, die in die Tiefe des Gehirns ziehen (glia

limitans perivascularis). Zusammen mit einer Basalmembran bildet sie

eine Barriere gegen den Übertritt von Zellen aus dem vaskulären und

subarachnoidalen Kompartiment in Parenchym und Meningen (was bei der Heilung nach Traumen mit entsprechendem Auswachsen von Zellfortsätzen bedeutsam werden kann). Perivaskuläre Glia beteiligt sich weiters an der Blut-Hirn-Schranke - einer Funktion, die Astrozytenfortsätze, kapilläre Endothelzellen und Perizyten zusammen wahrnehmen.  Das Parenchym des Gehirns und Rückenmarks, das als "immunprivilegiert"

gilt, verschiedene immunsuppressive Membranproteine exprimiert und

Faktoren freisetzt, die entzündliche Vorgänge eindämmen können

Das Parenchym des Gehirns und Rückenmarks, das als "immunprivilegiert"

gilt, verschiedene immunsuppressive Membranproteine exprimiert und

Faktoren freisetzt, die entzündliche Vorgänge eindämmen können Perivaskuläre, subpiale und subarachnoidale Räume, die Antikörper,

Komplementfaktoren, Zyto- und Chemokine enthalten und allenfalls

immunaktiv wirken.

Perivaskuläre, subpiale und subarachnoidale Räume, die Antikörper,

Komplementfaktoren, Zyto- und Chemokine enthalten und allenfalls

immunaktiv wirken. bezeichnet werden (

bezeichnet werden ( Abbildung):

Abbildung):

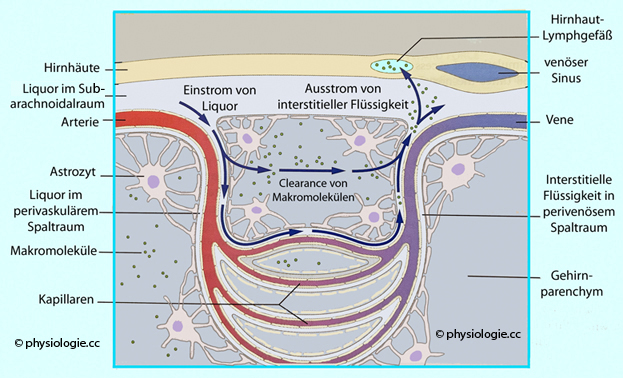

Abbildung: "Glymphatisches" System

Abbildung: "Glymphatisches" System

Abbildung). Druckpulsationen der arteriellen Gefäße treiben offenbar den Flüssigkeitsstrom

an.

Abbildung). Druckpulsationen der arteriellen Gefäße treiben offenbar den Flüssigkeitsstrom

an.

Abbildung: Neurone, Gliazellen und Kapillaren

Abbildung: Neurone, Gliazellen und Kapillaren

beteiligen sich in besonderer Weise an den notwendigen Transportprozessen. Sie sind im Gehirn zahlreicher als Neuronen

(man schätzt ihre Zahl ungefähr auf das Zehnfache derjeniger an

Neuronen) und machen insgesamt knapp die Hälfte der Gehirnmasse aus;

sie bleiben lebenslang teilungsfähig.

beteiligen sich in besonderer Weise an den notwendigen Transportprozessen. Sie sind im Gehirn zahlreicher als Neuronen

(man schätzt ihre Zahl ungefähr auf das Zehnfache derjeniger an

Neuronen) und machen insgesamt knapp die Hälfte der Gehirnmasse aus;

sie bleiben lebenslang teilungsfähig.  Es gibt vier Gliazelltypen im Gehirn:

Es gibt vier Gliazelltypen im Gehirn:

Astrozyten (Stützfunktion, Sekretion, Resorption)

Astrozyten (Stützfunktion, Sekretion, Resorption)

Oligidendrozyten (Myelinbildung)

Oligidendrozyten (Myelinbildung)

Mikroglia (Immunzellen)

Mikroglia (Immunzellen)

Ependymzellen (Auskleidung von Ventrikeln)

Ependymzellen (Auskleidung von Ventrikeln) Abbildung).

Abbildung).

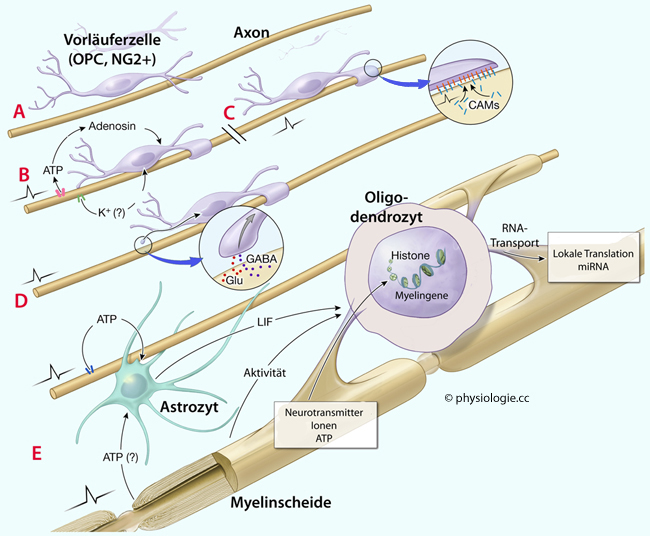

Abbildung: Kommunikation zwischen Glia- und Nervenzelle

Abbildung: Kommunikation zwischen Glia- und Nervenzelle

Abbildung: Astrozyten, Oligodendrozyten, Mikroglia und Ependym unterstützen das neuronale Gewebe

Abbildung: Astrozyten, Oligodendrozyten, Mikroglia und Ependym unterstützen das neuronale Gewebe ist eine einzellige Schicht von Gliazellen mit langen Zilienfortsätzen. Es kleidet die Ventrikelwände und plexus chorioidei

aus, wo Liquor zwischen den Ependymzellen in das Interstitium des

Gehirns eintreten kann. Die Zilien helfen beim Transport des Liquor

durch Ventrikel und Verbindungsgänge.

ist eine einzellige Schicht von Gliazellen mit langen Zilienfortsätzen. Es kleidet die Ventrikelwände und plexus chorioidei

aus, wo Liquor zwischen den Ependymzellen in das Interstitium des

Gehirns eintreten kann. Die Zilien helfen beim Transport des Liquor

durch Ventrikel und Verbindungsgänge.

Gliazellen werden 1856 von Rudolf Virchow als "Nervenkitt" bezeichnet. Gheorghe Marinescu

erkennt 1896, dass Gliazellen Neuronen phagozytieren können. Die

Unterteilung von Gliazellen in vier Gruppen erfolgt 1920 durch Pio del Rio-Hortega. 1966 zeigen Stephen Kuffler und Mitarbeiter, dass Gliazellen auf neuronale Impulse reagieren. 1970 beschreibt Pasko Rakic, wie sich wachsende Neuronen an radiären Gliazellen orientieren.

Gliazellen werden 1856 von Rudolf Virchow als "Nervenkitt" bezeichnet. Gheorghe Marinescu

erkennt 1896, dass Gliazellen Neuronen phagozytieren können. Die

Unterteilung von Gliazellen in vier Gruppen erfolgt 1920 durch Pio del Rio-Hortega. 1966 zeigen Stephen Kuffler und Mitarbeiter, dass Gliazellen auf neuronale Impulse reagieren. 1970 beschreibt Pasko Rakic, wie sich wachsende Neuronen an radiären Gliazellen orientieren. sind im Gehirn des Menschen zahlreicher als Neuronen. Man kennt sie in mehreren Spielarten: Protoplasmatische Astrozyten in der grauen Substanz, eng mit Synapsen und Blutgefäßen verknüpft; fibrilläre Astrozyten in der weißen Substanz, in Kontakt mit Ranvier-Schnürringen der Axone; weiters radiäre Gliazellen, die als Leitstrukturen und Ersatzzellen dienen (Bergmann-Glia im Kleinhirn - diese verfügt über Glutamatrezeptoren -, Müller-Zellen in der Netzhaut).

sind im Gehirn des Menschen zahlreicher als Neuronen. Man kennt sie in mehreren Spielarten: Protoplasmatische Astrozyten in der grauen Substanz, eng mit Synapsen und Blutgefäßen verknüpft; fibrilläre Astrozyten in der weißen Substanz, in Kontakt mit Ranvier-Schnürringen der Axone; weiters radiäre Gliazellen, die als Leitstrukturen und Ersatzzellen dienen (Bergmann-Glia im Kleinhirn - diese verfügt über Glutamatrezeptoren -, Müller-Zellen in der Netzhaut).

Abbildung: Astrozyten als zentrale Mediatoren des neurovaskulären coupling

Abbildung: Astrozyten als zentrale Mediatoren des neurovaskulären coupling

Glutamattoxizität: In solchen Situationen nimmt der intrazelluläre ATP-Spiegel und die

Aktivität der Na-K-Pumpe ab, Natrium reichert sich in den Zellen und

Kalium extrazellulär an, die

Zellmembranen depolarisieren. Gliazellen können nur wenig oder kein

Glutamat mehr aufnehmen, es tritt sogar aus den Zellen aus, was das

ionale Ungleichgewicht weiter verschlimmert und die Erregbarkeit der Nervenzellen weiter steigert - ein circulus vitiosus.

Glutamattoxizität: In solchen Situationen nimmt der intrazelluläre ATP-Spiegel und die

Aktivität der Na-K-Pumpe ab, Natrium reichert sich in den Zellen und

Kalium extrazellulär an, die

Zellmembranen depolarisieren. Gliazellen können nur wenig oder kein

Glutamat mehr aufnehmen, es tritt sogar aus den Zellen aus, was das

ionale Ungleichgewicht weiter verschlimmert und die Erregbarkeit der Nervenzellen weiter steigert - ein circulus vitiosus.

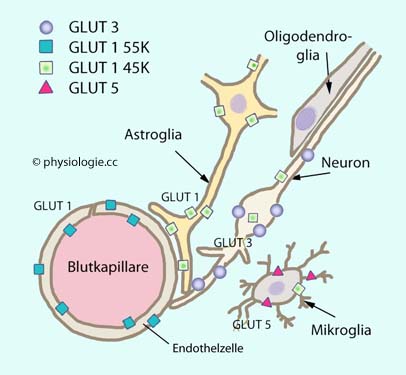

Abbildung: Lokalisierung verschiedener Glucosetransporter im Gehirn

Abbildung: Lokalisierung verschiedener Glucosetransporter im Gehirn

zu Nervenzellen, anderen Astrozyten (ein Astrozyt kann bis zu 3.105

andere Zellen erreichen) und Oligodendrozyten (mittels gap junctions) sowie

zu Nervenzellen, anderen Astrozyten (ein Astrozyt kann bis zu 3.105

andere Zellen erreichen) und Oligodendrozyten (mittels gap junctions) sowie zu

Blutgefäßen (sie beteiligen sich an der Sauerstoff- und Glucoseversorgung des Hirngewebes).

zu

Blutgefäßen (sie beteiligen sich an der Sauerstoff- und Glucoseversorgung des Hirngewebes).  Abbildung):

Abbildung):  Glucose

würde über die Blut-Hirn-Schranke völlig unzureichend diffundieren,

wären da nicht GLUT 1 an den zerebralen Endothelzellen (Typ 55K, sehr

reichlich) und an der Astroglia (Typ 45K), GLUT 3 an den Nervenzellen

selbst.

Glucose

würde über die Blut-Hirn-Schranke völlig unzureichend diffundieren,

wären da nicht GLUT 1 an den zerebralen Endothelzellen (Typ 55K, sehr

reichlich) und an der Astroglia (Typ 45K), GLUT 3 an den Nervenzellen

selbst.

Abbildung: Astrozyten und Lactatversorgung der Nervenzellen

Abbildung: Astrozyten und Lactatversorgung der Nervenzellen MCT, Monocarboxylattransporter

MCT, Monocarboxylattransporter

Versorgung der Neuronen mit Lactat: Astrozyten speichern so gut wie den gesamten Glykogenvorrat

des Gehirns. Dieser kann genutzt werden, wenn die Glucosezufuhr über

das Blut unzureichend ist; fällt die Glucoseversorgung gänzlich aus,

kann der Energiebedarf des Gehirns für maximal 5 Minuten aus diesem

Vorrat gespeist werden (Astrozyten verfügen über die dazu notwendigen

Enzyme).

Versorgung der Neuronen mit Lactat: Astrozyten speichern so gut wie den gesamten Glykogenvorrat

des Gehirns. Dieser kann genutzt werden, wenn die Glucosezufuhr über

das Blut unzureichend ist; fällt die Glucoseversorgung gänzlich aus,

kann der Energiebedarf des Gehirns für maximal 5 Minuten aus diesem

Vorrat gespeist werden (Astrozyten verfügen über die dazu notwendigen

Enzyme).  Abbildung). Dieser

Weg ist wahrscheinlich immer dann aktuell, wenn es zu intensiverer Neuronenaktivität kommt und kann stetig zur Verfügung gestellt werden, zum

Unterschied von möglicherweise stark schwankenden Werten des

Blutzuckerspiegels ("Substratpufferung").

Abbildung). Dieser

Weg ist wahrscheinlich immer dann aktuell, wenn es zu intensiverer Neuronenaktivität kommt und kann stetig zur Verfügung gestellt werden, zum

Unterschied von möglicherweise stark schwankenden Werten des

Blutzuckerspiegels ("Substratpufferung").

Abbildung: Aquaporin 4 (AQP4) an Astrozyten

Abbildung: Aquaporin 4 (AQP4) an Astrozyten

Astrozyten sind mit Aquaporin 4 ausgestattet, was den Wasserdurchtritt durch Grenzflächen des ZNS ermöglicht (Abbildungen). Aquaporine

sind ubiquitär (auch in Bakterien, Archeen) vorkommende

Zellmembranbestandteile mit ähnlicher Proteinstruktur. Sie erhöhen die

Wasserleitfähigkeit der Membran (bis zu mehreren 109

Wassermolekülen pro Sekunde).

Astrozyten sind mit Aquaporin 4 ausgestattet, was den Wasserdurchtritt durch Grenzflächen des ZNS ermöglicht (Abbildungen). Aquaporine

sind ubiquitär (auch in Bakterien, Archeen) vorkommende

Zellmembranbestandteile mit ähnlicher Proteinstruktur. Sie erhöhen die

Wasserleitfähigkeit der Membran (bis zu mehreren 109

Wassermolekülen pro Sekunde).  Transmitteraufnahme:

Astrozyten

nehmen synaptisch freigesetzten Transmitter auf und bauen diesen teils ab (dadurch

verhindern sie

eine Überreizung postsynaptischer Strukturen), teils retournieren sie ihn an die präsynaptische Nervenendigung. Glutaminsynthetase

der Gliazelle macht aus dem aufgenommenen Glutamin Glutamat, das

wiederum als unmittelbare Glutamat-Vorstufe der Nervenzelle retourniert

wird.

Transmitteraufnahme:

Astrozyten

nehmen synaptisch freigesetzten Transmitter auf und bauen diesen teils ab (dadurch

verhindern sie

eine Überreizung postsynaptischer Strukturen), teils retournieren sie ihn an die präsynaptische Nervenendigung. Glutaminsynthetase

der Gliazelle macht aus dem aufgenommenen Glutamin Glutamat, das

wiederum als unmittelbare Glutamat-Vorstufe der Nervenzelle retourniert

wird.

Abbildung: Tripartite Glutamatsynapse

Abbildung: Tripartite Glutamatsynapse Zu tripartiten Synapsen s. auch dort

Zu tripartiten Synapsen s. auch dort

Abbildung).

Abbildung).  Abbildung). Astrozyten setzen vor allem Glutamat und ATP frei;

weitere Gliotransmitter sind Homozystein, Taurin, natriuretische Peptide und TNF-alpha).

Abbildung). Astrozyten setzen vor allem Glutamat und ATP frei;

weitere Gliotransmitter sind Homozystein, Taurin, natriuretische Peptide und TNF-alpha). Abbildung) -, das u.a. die Freisetzung von Gliotransmittern anregt.

Abbildung) -, das u.a. die Freisetzung von Gliotransmittern anregt.

Abbildung: Kaliumaufnahme durch Astrozyten

Abbildung: Kaliumaufnahme durch Astrozyten Abbildung)

Abbildung)

Astrozyten regulieren auch den extrazellulären Kaliumspiegel in der unmittelban Umgebung der Nervenzellen unmittelbar ausgesetzt sind und der bei

intensiver neuronaler Aktivität merklich ansteigt (

Astrozyten regulieren auch den extrazellulären Kaliumspiegel in der unmittelban Umgebung der Nervenzellen unmittelbar ausgesetzt sind und der bei

intensiver neuronaler Aktivität merklich ansteigt ( Abbildung).

Abbildung).

Diese Eigenschaft puffert den extrazellulären Kaliumspiegel für

Neuronen, die ja bei Aktivität Kalium freisetzen (K+ buffering) - lokale Anhäufung

extrazellulären Kaliums würde das Membranpotential reduzieren und die

physiologische Ansprechbarkeit der Nervenzelle verändern.

Diese Eigenschaft puffert den extrazellulären Kaliumspiegel für

Neuronen, die ja bei Aktivität Kalium freisetzen (K+ buffering) - lokale Anhäufung

extrazellulären Kaliums würde das Membranpotential reduzieren und die

physiologische Ansprechbarkeit der Nervenzelle verändern.  Über die Abhängigkeit von Gleichgewichtspotentialen für verschiedene Kationen und Anionen vom intra / extrazellulären Ionenmuster bei Astrozyten und Nervenzellen s. dort

Über die Abhängigkeit von Gleichgewichtspotentialen für verschiedene Kationen und Anionen vom intra / extrazellulären Ionenmuster bei Astrozyten und Nervenzellen s. dort| Astrozyten sind über gap junctions mit Nachbarzellen verbunden, bilden aber keine Aktionspotentiale |

Abbildung: "Gliakette": Kaliumtransport durch Astrozyten

Abbildung: "Gliakette": Kaliumtransport durch Astrozyten

Abbildung).

Das ergibt einen räumlichen Pufferungseffekt, der exzessive Anhäufung

extrazellulären Kaliums verhindert - der lokale extrazelluläre [K+] steigt höchstens auf 10-12 mM an (ceiling level).

Abbildung).

Das ergibt einen räumlichen Pufferungseffekt, der exzessive Anhäufung

extrazellulären Kaliums verhindert - der lokale extrazelluläre [K+] steigt höchstens auf 10-12 mM an (ceiling level).

s. auch dort

s. auch dort Änderungen des arteriellen pCO2 werden mit einer Zeitkonstante von ~60 Sekunden an den liquor cerebrospinalis übertragen. Das bedeutet, dass der Liquor-pCO2 Änderungen im arteriellen pCO2 widerspiegelt. Identisch sind die Werte aber nicht, denn die Gehirnzellen produzieren ständig CO2, sodass der Liquor-pCO2 üblicherweise um bis zu 10 mmHg höher liegt als der pCO2 im arteriellen Blut - und der pH etwas niedriger (~7,32)

als im Blutplasma (7,4). Die Pufferkapazität ist im Liquor geringer als

im Blut, denn die Proteinkonzentration ist sehr niedrig (0,15-0,45 g/l)

verglichen mit Blutplasma (66-86 g/l).

Änderungen des arteriellen pCO2 werden mit einer Zeitkonstante von ~60 Sekunden an den liquor cerebrospinalis übertragen. Das bedeutet, dass der Liquor-pCO2 Änderungen im arteriellen pCO2 widerspiegelt. Identisch sind die Werte aber nicht, denn die Gehirnzellen produzieren ständig CO2, sodass der Liquor-pCO2 üblicherweise um bis zu 10 mmHg höher liegt als der pCO2 im arteriellen Blut - und der pH etwas niedriger (~7,32)

als im Blutplasma (7,4). Die Pufferkapazität ist im Liquor geringer als

im Blut, denn die Proteinkonzentration ist sehr niedrig (0,15-0,45 g/l)

verglichen mit Blutplasma (66-86 g/l). Zu den kleinen Molekülen, welchen die Passage der Blut-Hirn-Schranke weitgehend verwehrt ist, zählen Ammoniak (potentiell neurotoxisch, wird von Astrozyten rasch zu Glutamin metabolisiert), Aminosäuren (einige wirken als Neurotransmitter, wie Glutamat oder Glyzin) und Katecholamine (auch sie wirken als Neurotransmitter, z.B. Dopamin oder Noradrenalin).

Zu den kleinen Molekülen, welchen die Passage der Blut-Hirn-Schranke weitgehend verwehrt ist, zählen Ammoniak (potentiell neurotoxisch, wird von Astrozyten rasch zu Glutamin metabolisiert), Aminosäuren (einige wirken als Neurotransmitter, wie Glutamat oder Glyzin) und Katecholamine (auch sie wirken als Neurotransmitter, z.B. Dopamin oder Noradrenalin). In die Blutbahn appliziertes Dopamin ist zur Behandlung eines Mb.

Parkinson ungeeignet; L-DOPA wird hingegen von den zerebralen

Blutgefäßen nicht abgebaut, wird über kapilläre neutrale

Aminosäuretransporter (SLC-Transporter) über die Kapillarwand gebracht und ist therapeutisch wirksam.

In die Blutbahn appliziertes Dopamin ist zur Behandlung eines Mb.

Parkinson ungeeignet; L-DOPA wird hingegen von den zerebralen

Blutgefäßen nicht abgebaut, wird über kapilläre neutrale

Aminosäuretransporter (SLC-Transporter) über die Kapillarwand gebracht und ist therapeutisch wirksam.

Abbildung: Neurovaskuläre Einheit

Abbildung: Neurovaskuläre Einheit

Das zerebrale Endothel bildet die Blut-Hirn-Schranke - an dieser beteiligen sich Astrozyten,

indem sie - mit gap junctions verbundene - Fortsätze dicht um die

Kapillaren aufbauen (tight junctions am apikalen Pol der Endothelzellen begrenzen die parazelluläre Durchtrittsmöglichkeit für Moleküle). An perivaskulären Fortsätzen findet sich Aquaporin 4, das den Austausch von Wasser und damit osmotischen Ausgleich ermöglicht. Zerebrale Endothelzellen sind durch zahlreiche Brückenmoleküle miteinander verbunden, was für die Eigenschaften der Blut-Hirn-Schranke wesentlich ist:

Das zerebrale Endothel bildet die Blut-Hirn-Schranke - an dieser beteiligen sich Astrozyten,

indem sie - mit gap junctions verbundene - Fortsätze dicht um die

Kapillaren aufbauen (tight junctions am apikalen Pol der Endothelzellen begrenzen die parazelluläre Durchtrittsmöglichkeit für Moleküle). An perivaskulären Fortsätzen findet sich Aquaporin 4, das den Austausch von Wasser und damit osmotischen Ausgleich ermöglicht. Zerebrale Endothelzellen sind durch zahlreiche Brückenmoleküle miteinander verbunden, was für die Eigenschaften der Blut-Hirn-Schranke wesentlich ist: Direkt an der basolateralen Membran finden sich u.a. VE (vascular-endothelial) Cadherin sowie PECAM-1 (platelet endothelial cell adhesion

molecule-1). Gap junctions verbinden die Endothelzellen.

Direkt an der basolateralen Membran finden sich u.a. VE (vascular-endothelial) Cadherin sowie PECAM-1 (platelet endothelial cell adhesion

molecule-1). Gap junctions verbinden die Endothelzellen.  Nahe der apikalen Membran finden sich tight junctions,

sie dichten die Zelllage interzellulär ab (Claudin, Occludin u.a.). An

diesen Stellen finden sich mechanische Verstrebungen mit dem

Zytoskelett.

Nahe der apikalen Membran finden sich tight junctions,

sie dichten die Zelllage interzellulär ab (Claudin, Occludin u.a.). An

diesen Stellen finden sich mechanische Verstrebungen mit dem

Zytoskelett. Astrozyten haben im Bereich der Blut-Hirn-Schranke mehrere Aufgaben:

Astrozyten haben im Bereich der Blut-Hirn-Schranke mehrere Aufgaben: Sie versorgen Neurone mit Energie. Diese wird aus Glykogen,

das die Astrozyten als zellulärer Speicher anlegen (Astrozyten

enthalten so gut wie das gesamte Glykogen im Gehirn), mobilisiert und

als Lactat an die Neuronen

übertragen - falls die Glucoseversorgung aus dem Blut nicht ausreichend

ist (Hypoglykämie) oder für kurze Perioden extremer neuronaler

Aktivität. (Diese Notversorgung reicht nur für wenige Minuten.)

Sie versorgen Neurone mit Energie. Diese wird aus Glykogen,

das die Astrozyten als zellulärer Speicher anlegen (Astrozyten

enthalten so gut wie das gesamte Glykogen im Gehirn), mobilisiert und

als Lactat an die Neuronen

übertragen - falls die Glucoseversorgung aus dem Blut nicht ausreichend

ist (Hypoglykämie) oder für kurze Perioden extremer neuronaler

Aktivität. (Diese Notversorgung reicht nur für wenige Minuten.)  Sie nehmen freigesetzte Transmittermoleküle (wie Glyzin, GABA) auf und beugen Übererregung vor (insbesondere dämpfen sie die potenziell neurotoxische

Wirkung von Glutamat), und schirmen Synapsen ab - die

Transmitterwirkung bleibt örtlich begrenzt.

Sie nehmen freigesetzte Transmittermoleküle (wie Glyzin, GABA) auf und beugen Übererregung vor (insbesondere dämpfen sie die potenziell neurotoxische

Wirkung von Glutamat), und schirmen Synapsen ab - die

Transmitterwirkung bleibt örtlich begrenzt. Sie bilden

Wachstumsfaktoren, die in ihrer Umgebung funktionserhaltend wirken, sowie Zytokine. In Abwesenheit von Astrozyten nimmt die Synapsenbildung in der betroffenen Region auf ~20% des Normalwerts ab.

Sie bilden

Wachstumsfaktoren, die in ihrer Umgebung funktionserhaltend wirken, sowie Zytokine. In Abwesenheit von Astrozyten nimmt die Synapsenbildung in der betroffenen Region auf ~20% des Normalwerts ab. Sie bilden mindestens 20 verschiedene Neurotransmitter

(die sie auch aus dem Extrazellulärraum aufnehmen können - darunter

Glutamat und GABA) sowie Rezeptoren, die Neurotransmitter binden.

Sowohl für die Abgabe als auch die Aufnahme der Transmitter gibt es

spezielle Membrantransporter. Bindung von Transmittern beeinflusst (wie

bei Nervenzellen) Membrankanäle und damit Ionenflüsse und

Membranpotential.

Sie bilden mindestens 20 verschiedene Neurotransmitter

(die sie auch aus dem Extrazellulärraum aufnehmen können - darunter

Glutamat und GABA) sowie Rezeptoren, die Neurotransmitter binden.

Sowohl für die Abgabe als auch die Aufnahme der Transmitter gibt es

spezielle Membrantransporter. Bindung von Transmittern beeinflusst (wie

bei Nervenzellen) Membrankanäle und damit Ionenflüsse und

Membranpotential. Das Epithel der Arachnoidea

Das Epithel der Arachnoidea  bildet die mittlere Schicht der Meningen.

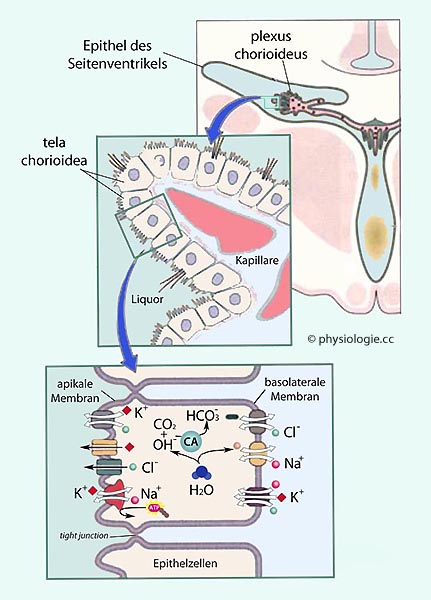

bildet die mittlere Schicht der Meningen. Der plexus chorioideus

Der plexus chorioideus  produziert den liquor cerebrospinalis (

produziert den liquor cerebrospinalis ( s. unten).

s. unten). Abbildung oben), bestehend aus Endothel-, Glia-, glatten Muskel- und

Nervenzellen. Ihre Interaktion sichert mehrere Funktionen, zu denen

außer der Dichtigkeit / Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke u.a.

Perfusion, Clearance von Transmittermolekülen, und Neubildung von

Gewebe zählen.

Abbildung oben), bestehend aus Endothel-, Glia-, glatten Muskel- und

Nervenzellen. Ihre Interaktion sichert mehrere Funktionen, zu denen

außer der Dichtigkeit / Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke u.a.

Perfusion, Clearance von Transmittermolekülen, und Neubildung von

Gewebe zählen.  Abbildung). Die Myelinisierung erfolgt lebenslang - teils intrinsisch (innate myelination), teils als Antwort auf extrinsische Faktoren (adaptive myelination). Adaptive Myelinisierung scheint u.a. für motorisches Lernen und Konsolidierung von Gedächtnisinhalten bedeutsam zu sein.

Abbildung). Die Myelinisierung erfolgt lebenslang - teils intrinsisch (innate myelination), teils als Antwort auf extrinsische Faktoren (adaptive myelination). Adaptive Myelinisierung scheint u.a. für motorisches Lernen und Konsolidierung von Gedächtnisinhalten bedeutsam zu sein.

Abbildung: Oligonendrozyten und Myelinisierung

Abbildung: Oligonendrozyten und Myelinisierung

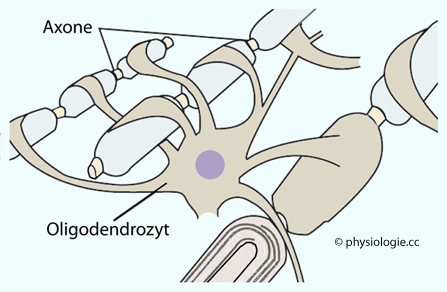

Abbildung: Oligodendrozyt

Abbildung: Oligodendrozyt

Abbildung). Dabei werden jeweils nur kurze (~1 µm) Abschnitte eines Axons bedeckt, dazwischen liegen Internodien frei. Wie für periphere Nerven gilt: Je dicker die Myelinscheide, desto höher ist die Leitungsgeschwindigkeit des Axons.

Abbildung). Dabei werden jeweils nur kurze (~1 µm) Abschnitte eines Axons bedeckt, dazwischen liegen Internodien frei. Wie für periphere Nerven gilt: Je dicker die Myelinscheide, desto höher ist die Leitungsgeschwindigkeit des Axons.

Abbildung: Mikroglia verfügt über zahlreiche Rezeptoren für diverse Transmitterstoffe

Abbildung: Mikroglia verfügt über zahlreiche Rezeptoren für diverse Transmitterstoffe

Abbildung).

Abbildung). Ultrafiltration: Die Kapillaren der Plexus sind vom fenestrierten Typ und damit relativ durchlässig, sie liegen außerhalb der Blut-Hirn-Schranke; sie filtrieren druckabhängig Ultrafiltrat in das Stroma.

Ultrafiltration: Die Kapillaren der Plexus sind vom fenestrierten Typ und damit relativ durchlässig, sie liegen außerhalb der Blut-Hirn-Schranke; sie filtrieren druckabhängig Ultrafiltrat in das Stroma.  Selektiver Transport: Das Epithel des Ependyms bildet hingegen eine - aus einer einzelligen Schicht bestehende - selektive Barriere (zwischen den Zellen liegen tight junctions). Wasser und Atemgase gelangen leicht durch diese Schicht; für Elektrolyte, Nährstoffe (Glucose), Vitamine, Spurenelemente ist nur regulierte Passage möglich (einschließlich aktivem Transport in

beide Richtungen). Auch Peptide und einige Proteine können in den

liquor cerebrospinalis gelangen (Zusammensetzung s. Tabellen unten).

Pharmaka passieren diese Barriere mit sehr unterschiedlicher

Geschwindigkeit (z.B. Penicillin schwer, Erythromycin hingegen leicht).

Selektiver Transport: Das Epithel des Ependyms bildet hingegen eine - aus einer einzelligen Schicht bestehende - selektive Barriere (zwischen den Zellen liegen tight junctions). Wasser und Atemgase gelangen leicht durch diese Schicht; für Elektrolyte, Nährstoffe (Glucose), Vitamine, Spurenelemente ist nur regulierte Passage möglich (einschließlich aktivem Transport in

beide Richtungen). Auch Peptide und einige Proteine können in den

liquor cerebrospinalis gelangen (Zusammensetzung s. Tabellen unten).

Pharmaka passieren diese Barriere mit sehr unterschiedlicher

Geschwindigkeit (z.B. Penicillin schwer, Erythromycin hingegen leicht).

Abbildung: Liquorräume und Liquorfluss

Abbildung: Liquorräume und Liquorfluss von

den Seitenventrikeln über die foramina interventriculares (Monroi

von

den Seitenventrikeln über die foramina interventriculares (Monroi  ) zum 3. Ventrikel,

) zum 3. Ventrikel,  von hier über den

aqueductus cerebri (Sylvii

von hier über den

aqueductus cerebri (Sylvii  ) zum 4. Ventrikel,

) zum 4. Ventrikel,  und aus diesem über das foramen Magendie

und aus diesem über das foramen Magendie  (mediane Apertur) und die beiden foramina

Luschka

(mediane Apertur) und die beiden foramina

Luschka  (linke und rechte laterale Apertur) in den Subarachnoidalraum.

(linke und rechte laterale Apertur) in den Subarachnoidalraum.  (granulationes arachnoidales) aus dem Gehirnbereich, und über

Wurzeltaschen der Hirn- und Rückenmarksnerven in das venöse Blut befördert (teilweise durch Transzytose).

Der Anteil der Resorption der zerebrospinalen Flüssigkeit durch villi arachnoidales im Rückenmarksbereich ist von den Umständen abhängig (knapp 40% im Ruhezustand, ~75% bei körperlicher Belastung).

(granulationes arachnoidales) aus dem Gehirnbereich, und über

Wurzeltaschen der Hirn- und Rückenmarksnerven in das venöse Blut befördert (teilweise durch Transzytose).

Der Anteil der Resorption der zerebrospinalen Flüssigkeit durch villi arachnoidales im Rückenmarksbereich ist von den Umständen abhängig (knapp 40% im Ruhezustand, ~75% bei körperlicher Belastung). Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Bildung und Resorption des Liquor cerebrospinalis

Abbildung: Bildung und Resorption des Liquor cerebrospinalis

bezeichnet: Statt Strömung = Druckdifferenz / Widerstand heisst es hier

bezeichnet: Statt Strömung = Druckdifferenz / Widerstand heisst es hier| ICP = Pv + F x R |

stützt und schützt das Gehirngewebe mechanisch ("Stoßdämpferfunktion" -

die effektive Gehirnmasse ist durch die Einlagerung in Flüssigkeit mit

kaum geringerem (1,007) spezifischen Gewicht wie das Nervengewebe

(1,040) stark reduziert),

stützt und schützt das Gehirngewebe mechanisch ("Stoßdämpferfunktion" -

die effektive Gehirnmasse ist durch die Einlagerung in Flüssigkeit mit

kaum geringerem (1,007) spezifischen Gewicht wie das Nervengewebe

(1,040) stark reduziert), wirkt hämodynamisch (Blutdruck) und biochemisch (Zusammensetzung) stabilisierend,

wirkt hämodynamisch (Blutdruck) und biochemisch (Zusammensetzung) stabilisierend, entfernt

neuroendokrine Faktoren und metabolische Endprodukte aus dem

Gehirngewebe ("glymphatisches" System s. oben), weiters

entfernt

neuroendokrine Faktoren und metabolische Endprodukte aus dem

Gehirngewebe ("glymphatisches" System s. oben), weiters  verleiht er dem Nervensystem immunologischen Schutz.

verleiht er dem Nervensystem immunologischen Schutz.

Abbildung: Ependymale Sekretion des liquor cerebrospinalis

Abbildung: Ependymale Sekretion des liquor cerebrospinalis

Abbildung) und Aquaporine, welche

zur Produktion der (mit ~290 mOsm isotonen) Liquorflüssigkeit nötig

sind. Diese ist kein simples Filtrat des Blutes; ihre

Zusammensetzung (s. unten) weicht von der des Plasmas ab. Verantwortlich dafür ist das einschichtige Epithel des Ependyms, das (vergleichbar dem renalen Tubulusepithel) die kapillär filtrierte Flüssigkeit sekundär modifiziert.

Abbildung) und Aquaporine, welche

zur Produktion der (mit ~290 mOsm isotonen) Liquorflüssigkeit nötig

sind. Diese ist kein simples Filtrat des Blutes; ihre

Zusammensetzung (s. unten) weicht von der des Plasmas ab. Verantwortlich dafür ist das einschichtige Epithel des Ependyms, das (vergleichbar dem renalen Tubulusepithel) die kapillär filtrierte Flüssigkeit sekundär modifiziert.

Sehr geringe Proteinkonzentration: Der Liquor / Blutplasma-Quotient

beträgt 0,004 (Ultrafiltrat des Blutplasma),

Sehr geringe Proteinkonzentration: Der Liquor / Blutplasma-Quotient

beträgt 0,004 (Ultrafiltrat des Blutplasma), daher auch der

niedrigere pH-Wert (7,33) im Vergleich zu Blut (7.40)

daher auch der

niedrigere pH-Wert (7,33) im Vergleich zu Blut (7.40) Liquor / Blutplasma-Quotienten <1,0 finden sich für Aminosäuren (0,27), Kalium (0,66), Glucose (0,67), Calcium (0,7),

Bicarbonat (0,92) und Natrium (0,96).

Liquor / Blutplasma-Quotienten <1,0 finden sich für Aminosäuren (0,27), Kalium (0,66), Glucose (0,67), Calcium (0,7),

Bicarbonat (0,92) und Natrium (0,96). Liquor / Blutplasma-Quotienten >1,0 finden sich für Chlorid (1,03), ionisiertes Phosphat (1,2), ionisiertes Magnesium (1,8).

Liquor / Blutplasma-Quotienten >1,0 finden sich für Chlorid (1,03), ionisiertes Phosphat (1,2), ionisiertes Magnesium (1,8). Die Konzentrationswerte werden an der Blut-Hirn-Schranke genau reguliert.

Die Konzentrationswerte werden an der Blut-Hirn-Schranke genau reguliert.  Die Kaliumkonzentration im Liquor von Säugetieren beträgt stabil ~3 mM (auch wenn sich der Kaliumwert im Blutplasma ändert - Hypo- oder Hyperkaliämie),

Die Kaliumkonzentration im Liquor von Säugetieren beträgt stabil ~3 mM (auch wenn sich der Kaliumwert im Blutplasma ändert - Hypo- oder Hyperkaliämie),  [Ca++] beträgt 1,0-1,5 mM (da so gut wie kein Protein im Liquor vorhanden ist, gibt es hier fast nur freies Calcium),

[Ca++] beträgt 1,0-1,5 mM (da so gut wie kein Protein im Liquor vorhanden ist, gibt es hier fast nur freies Calcium), die Magnesiumkonzentration übersteigt mit 1,1 mM die Blutwerte um ca. 50%,

die Magnesiumkonzentration übersteigt mit 1,1 mM die Blutwerte um ca. 50%, der Glucosewert ist mit 3-4 mM auf 60-80% des Plasma-Nüchternwerts

einreguliert und ändert sich auch dann nicht, wenn der

Blutzuckerspiegel um ein Mehrfaches schwankt.

der Glucosewert ist mit 3-4 mM auf 60-80% des Plasma-Nüchternwerts

einreguliert und ändert sich auch dann nicht, wenn der

Blutzuckerspiegel um ein Mehrfaches schwankt.| Liquor cerebrospinalis: Osmolalität, pH, Blutgaswerte | |||

| Osmolalität | 290 mOsm (wie Plasma) |

pO2 | wie gemischt-venöses Blut (40 mmHg) |

| pH | 7,33 (Blut 7,40) |

pCO2 | wie gemischt-venöses Blut (46 mmHg) |

| Bicarbonat | 22 mM (Plasma 24) |

||

| Liquor cerebrospinalis: Mineralstoffe | |||

| Na+ | 145 mM (Plasma 145) |

Ca++ (frei) |

1,1 mM (Plasma 1,3) |

| K+ | 2,9 mM (Plasma 4,6) |

Mg++ (frei) |

1,1 mM (Plasma 0,6) |

| Cl- | 113 mM (Plasma 100) |

Phosphat (primär + sekundär) |

0,9 mM (Plasma 0,75) |

| Liquor cerebrospinalis: Organische Substanzen / Zellen |

|||

| Harnstoff | 4 mM (wie Plasma) |

Glucose | 3-4 mM (Plasma 5) |

| Lactat | 1,7 mM (wie Plasma) |

Kreatinin | 80 µM (wie Plasma) |

| Aminosäuren | 0,7 mM (Plasma 2,6) |

Cholesterin | 0,2 mg/dl (Plasma 175) |

| Protein | 0,3 g/l (Plasma 70) |

Leukozyten |

0-5/mm3 (Blut 4000-11000) |

Animation). Die pulssynchronen Volumenänderungen betragen ~0,1% des intrakraniellen Volumens, entsprechend ungefähr 1% der Liquormenge und reichen aus, Austauschvorgänge zwischen Liquor und Hirngewebe deutlich zu unterstützen. Die Oszillationen sind puls-, aber auch atemsynchron.

Animation). Die pulssynchronen Volumenänderungen betragen ~0,1% des intrakraniellen Volumens, entsprechend ungefähr 1% der Liquormenge und reichen aus, Austauschvorgänge zwischen Liquor und Hirngewebe deutlich zu unterstützen. Die Oszillationen sind puls-, aber auch atemsynchron.

Animation: Pulsationen des liquor cerebrospinalis

Animation: Pulsationen des liquor cerebrospinalis

s. oben) und ist in einem engen Bereich von

1-2 kPa (7-15 mmHg) reguliert. Er ist auch lageabhängig (im Liegen höher als in aufrechter Körperposition), ähnlich dem Augeninnendruck.

s. oben) und ist in einem engen Bereich von

1-2 kPa (7-15 mmHg) reguliert. Er ist auch lageabhängig (im Liegen höher als in aufrechter Körperposition), ähnlich dem Augeninnendruck.  Gliazellen - Astrozyten, Oligodendrozyten, Mikroglia - sind

regenerationsfähig, unterstützen den Stoffwechsel der Neuronen,

stabilisieren interstitielle Elektrolyt- und

Transmitterkonzentrationen, exprimieren Rezeptoren und

Transporter, und bilden selbst "Gliotransmitter" (Glutamat, GABA,

D-Serin, ATP, Wachstumsfaktoren), die breite Wirkung in der Umgebung

entfalten ("Volumentransmission")

Gliazellen - Astrozyten, Oligodendrozyten, Mikroglia - sind

regenerationsfähig, unterstützen den Stoffwechsel der Neuronen,

stabilisieren interstitielle Elektrolyt- und

Transmitterkonzentrationen, exprimieren Rezeptoren und

Transporter, und bilden selbst "Gliotransmitter" (Glutamat, GABA,

D-Serin, ATP, Wachstumsfaktoren), die breite Wirkung in der Umgebung

entfalten ("Volumentransmission") Astrozyten verknüpfen neuronale Aktivität und lokale Durchblutung und

beteiligen sich an der Sauerstoff- und Glucoseversorgung des

Hirngewebes. Glucose kann die Blut-Hirn-Schranke wegen der Anwesenheit

von GLUT 1 an zerebralen Endothelzellen und Astroglia überwinden

Astrozyten verknüpfen neuronale Aktivität und lokale Durchblutung und

beteiligen sich an der Sauerstoff- und Glucoseversorgung des

Hirngewebes. Glucose kann die Blut-Hirn-Schranke wegen der Anwesenheit

von GLUT 1 an zerebralen Endothelzellen und Astroglia überwinden Astrozyten speichern den zerebralen Glykogenvorrat. Bei unzureichender

Glucoseversorgung des Gehirns springen Astrozyten ein und bilden aus

Glykogen Lactat. Dieses gelangt mittels Transportern an umliegende

Neuronen, wird hier zu Pyruvat rückverwandelt und anschließend im

Zitratzyklus metabolisiert

Astrozyten speichern den zerebralen Glykogenvorrat. Bei unzureichender

Glucoseversorgung des Gehirns springen Astrozyten ein und bilden aus

Glykogen Lactat. Dieses gelangt mittels Transportern an umliegende

Neuronen, wird hier zu Pyruvat rückverwandelt und anschließend im

Zitratzyklus metabolisiert Astrozyten verfügen in ihrer Membran über Aquaporin 4 und erleichtern

so den Wasserdurchtritt durch Grenzflächen des Gehirns

(Blut-Hirn-Schranke)

Astrozyten verfügen in ihrer Membran über Aquaporin 4 und erleichtern

so den Wasserdurchtritt durch Grenzflächen des Gehirns

(Blut-Hirn-Schranke) Gliotransmitter beeinflussen die Freisetzung von Neurotransmittern und

Hormonen sowie Entwicklung und Funktion von Synapsen. Sie wirken sowohl

zwischen Glia- und Nervenzellen als auch zwischen Astrozyten,

Oligodendroglia und Mikroglia

Gliotransmitter beeinflussen die Freisetzung von Neurotransmittern und

Hormonen sowie Entwicklung und Funktion von Synapsen. Sie wirken sowohl

zwischen Glia- und Nervenzellen als auch zwischen Astrozyten,

Oligodendroglia und Mikroglia Astrozyten regulieren den extrazellulären Kaliumspiegel:

Spannungsgesteuerte Kaliumkanäle machen sie abhängig vom

extrazellulären Kaliumwert. Lokale Anhäufung extrazellulären Kaliums

wird weitgehend verhindert, was die Ansprechbarkeit der Nervenzellen

stabilisiert. Astrozyten sind über gap junctions mit Nachbarzellen

verbunden ("Gliaketten"), sie bilden selbst keine Aktionspotentiale

Astrozyten regulieren den extrazellulären Kaliumspiegel:

Spannungsgesteuerte Kaliumkanäle machen sie abhängig vom

extrazellulären Kaliumwert. Lokale Anhäufung extrazellulären Kaliums

wird weitgehend verhindert, was die Ansprechbarkeit der Nervenzellen

stabilisiert. Astrozyten sind über gap junctions mit Nachbarzellen

verbunden ("Gliaketten"), sie bilden selbst keine Aktionspotentiale Oligodendrozyten bilden im ZNS Myelinscheiden (erhöhte

Leitungsgeschwindigkeit) an jeweils mehreren Nervenfasern. Einige

Oligodendrozyten beteiligen sich an der Stabilisierung der

extrazellulären Umgebung von Nervenzellen (Satelliten-Oligodendrozyten)

Oligodendrozyten bilden im ZNS Myelinscheiden (erhöhte

Leitungsgeschwindigkeit) an jeweils mehreren Nervenfasern. Einige

Oligodendrozyten beteiligen sich an der Stabilisierung der

extrazellulären Umgebung von Nervenzellen (Satelliten-Oligodendrozyten) Mikroglia sind mobile Immunzellen. Sie überprüfen Neuronen auf

Intaktheit, beheben Schäden, entfernen Zellfragmente, bilden

neurotrophe Substanzen und verfügen über Rezeptoren für

Transmitterstoffe

Mikroglia sind mobile Immunzellen. Sie überprüfen Neuronen auf

Intaktheit, beheben Schäden, entfernen Zellfragmente, bilden

neurotrophe Substanzen und verfügen über Rezeptoren für

Transmitterstoffe Der Liquor cerebrospinalis (100-200 ml, 1/5 Ventrikel, 4/5

subarachnoidale Räume des ZNS) ist ein Produkt des plexus chorioideus.

Er fließt von den Hirnventrikeln in den subarachnoidalen Raum und von

dort zurück in den Blutkreislauf. Der Ausflusswiderstand trägt zum

Betrag des Liquordrucks bei. Die intrakranielle Compliance nimmt mit

dem Volumen ab

Der Liquor cerebrospinalis (100-200 ml, 1/5 Ventrikel, 4/5

subarachnoidale Räume des ZNS) ist ein Produkt des plexus chorioideus.

Er fließt von den Hirnventrikeln in den subarachnoidalen Raum und von

dort zurück in den Blutkreislauf. Der Ausflusswiderstand trägt zum

Betrag des Liquordrucks bei. Die intrakranielle Compliance nimmt mit

dem Volumen ab Der Liquor bewegt sich synchron zu Druckpulsen im Gefäßsystem. Er

stützt und schützt das Gehirn, wirkt hämodynamisch und biochemisch

stabilisierend und verleiht dem Nervensystem immunologischen Schutz

Der Liquor bewegt sich synchron zu Druckpulsen im Gefäßsystem. Er

stützt und schützt das Gehirn, wirkt hämodynamisch und biochemisch

stabilisierend und verleiht dem Nervensystem immunologischen Schutz Der hydrostatische Druck der Gehirnflüssigkeit innerhalb der

Schädelkapsel (intrakranieller Druck, Hirndruck, Liquordruck) beträgt

1-2 kPa und ergibt sich aus dem Gleichgewicht von Produktion (~60%

Ependymzellen, ~40% Blutgefäße der Ventrikelwände) und Abfluss

(Pacchioni-Granulationen, Wurzeltaschen der Hirn- und

Rückenmarksnerven) des liqour cerebrospinalis

Der hydrostatische Druck der Gehirnflüssigkeit innerhalb der

Schädelkapsel (intrakranieller Druck, Hirndruck, Liquordruck) beträgt

1-2 kPa und ergibt sich aus dem Gleichgewicht von Produktion (~60%

Ependymzellen, ~40% Blutgefäße der Ventrikelwände) und Abfluss

(Pacchioni-Granulationen, Wurzeltaschen der Hirn- und

Rückenmarksnerven) des liqour cerebrospinalis |