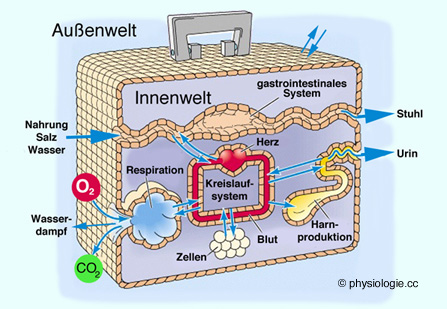

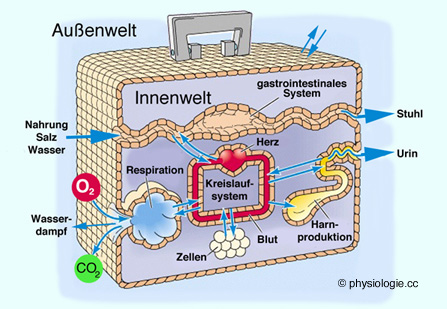

Abbildung: Kompartimente und Systeme

Nach einer Vorlage bei Sinauer Associates (2001)

Abbildung: Kompartimente und Systeme

Nach einer Vorlage bei Sinauer Associates (2001)

Der

Organismus, unterwegs in seiner Umwelt: Er nimmt aus ihr Nahrung,

Elektrolyte, Wasser auf und gibt Urin, Wasserdampf und Stuhl an sie ab.

Der Blutkreislauf verteilt die Stoffe zwischen den verschiedenen

Kompartimenten des Körpers (konvektiver Transport)

Kompartimente existieren auch in der Zelle:

Kompartimente existieren auch in der Zelle:

Teils decken sie sich mit dem Volumen von Zellorganellen

(z.B. Zellkern, Mitochondrien, Inhalt von Golgi-Apparat, Vesikeln,

endoplasmatischem Retikulum u.a.), die durch Membranen sichtbar von

ihrer Umgebung separiert sind, welche für viele Moleküle eine

Diffusionsbarriere darstellen,

Teils decken sie sich mit dem Volumen von Zellorganellen

(z.B. Zellkern, Mitochondrien, Inhalt von Golgi-Apparat, Vesikeln,

endoplasmatischem Retikulum u.a.), die durch Membranen sichtbar von

ihrer Umgebung separiert sind, welche für viele Moleküle eine

Diffusionsbarriere darstellen,

teils ergeben sie sich mittels molekularer Interaktionen und Strukturen durch "Gerüstmoleküle" (scaffold proteins), z.B. die Abgrenzung von zytoplasmatischen "Calciumwolken", die im Rahmen von Erregungsvorgängen vorübergehend frei- und wirksam werden.

teils ergeben sie sich mittels molekularer Interaktionen und Strukturen durch "Gerüstmoleküle" (scaffold proteins), z.B. die Abgrenzung von zytoplasmatischen "Calciumwolken", die im Rahmen von Erregungsvorgängen vorübergehend frei- und wirksam werden.

Zu

Verteilungsräumen (Flüssigkaitskompartimenten) im Körper s. auch

dort

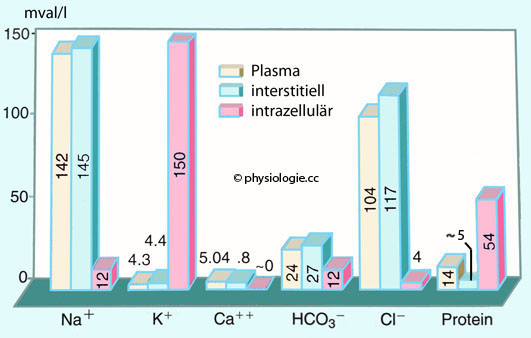

Abbildung: Zusammensetzung von Körperflüssigkeiten im Vergleich

Abbildung: Zusammensetzung von Körperflüssigkeiten im Vergleich

Nach einer Vorlage bei Thibodeau / Patton, Anatomy & Physiology (6th ed), Mosby Elsevier 2007

Blutplasma und interstitielle Flüssigkeit

sind beides extrazelluläre Flüssigkeiten und unterscheiden sich in

ihrer Zusammensetzung nur geringgradig - hohe Konzentration an Kochsalz

(Na+ / Cl-), Bikarbonatkonzentration (HCO3-) ~25

mM. Deutlich differieren sie in der Eiweißkonzentration (höher im

Blutplasma), aber auch in der Konzentration an organischen Säuren (org.

ac, höher im Interstitium). Insgesamt weist das Plasma eine etwas

höhere Gesamtkonzentration an gelösten Teilchen auf.

Die

intrazelluläre Flüssigkeit weist eine im Vergleich zu den

extrazellulären Flüssigkeiten wesentlich höhere Konzentration an

Kaliumionen (K+) und auch Magnesiumionen (Mg++)

auf - ein Ergebnis der Aktivität der Transporter in der Zellmembran

(vor allem der Na/K-ATPase). Vergleichsweise sehr hoch ist weiters die

Konzentration an Phosphaten (PO4-), Proteinen (beide wirken u.a. als Puffer) sowie der Sulfatspiegel (SO4-)

Flüssigkeitsvolumina im Körper (Blutvolumen, Liquormenge, intra- und extrazelluläre Volumina,...) werden von physiologischen

Regelmechanismen in engen Bereichen gehalten,

was für die normale Funktionalität wichtig ist (z.B. Blutdruck, Kreislaufstabilität, Perfusion

von Organen etc). Dazu gehört die Aufnahme und Ausscheidung von Wasser

und Elektrolyten (Volumenregulation). Treibende Kraft für die

Aufrechterhaltung physiologischer Ionenkonzentrationen im Extra- und

Intrazellulärraum ist die Aktivität der zahlreichen verschiedenen

Transportsysteme in der Zellmembran, z.B. Na/K-Pumpe, Natriumkanäle,

Kaliumkanäle, Symporter, Antiporter.

Flüssigkeitsvolumina im Körper (Blutvolumen, Liquormenge, intra- und extrazelluläre Volumina,...) werden von physiologischen

Regelmechanismen in engen Bereichen gehalten,

was für die normale Funktionalität wichtig ist (z.B. Blutdruck, Kreislaufstabilität, Perfusion

von Organen etc). Dazu gehört die Aufnahme und Ausscheidung von Wasser

und Elektrolyten (Volumenregulation). Treibende Kraft für die

Aufrechterhaltung physiologischer Ionenkonzentrationen im Extra- und

Intrazellulärraum ist die Aktivität der zahlreichen verschiedenen

Transportsysteme in der Zellmembran, z.B. Na/K-Pumpe, Natriumkanäle,

Kaliumkanäle, Symporter, Antiporter.

Die Unterschiede in der Zusammensetzung der Körperflüssigkeiten präzisiert die folgende Tabelle:

Zusammensetzung von Körperflüssigkeiten

(gerundete Werte)

Modifiziert nach Boron / Boulpaep, Concise Medical Physiology. Elsevier 2021

|

|

Blutplasma

|

proteinfrei

|

Interstitium

|

Zelle

|

Na+ (mM)

|

142

|

153

|

145

|

~15

|

| K+ (mM) |

4,4

|

4,7

|

4,5

|

120

|

| Ca++ (mM) |

1,2 (ionisiert)

2,4 (gesamt)

|

1,3 (ionisiert) |

1,2 (ionisiert) |

0,0001 (ionisiert) |

| Mg++ (mM) |

0,6 (ionisiert)

0,9 (gesamt) |

0,6 (ionisiert) |

0,55 (ionisiert) |

1 (ionisiert)

|

| Cl- (mM) |

102

|

110

|

116

|

20

|

| HCO3- (mM) |

22 (arteriell)

24 (venös) |

24

|

25

|

16

|

| H2PO4- / HPO4-- (mM) |

0,7 (ionisiert)

1,4 (gesamt) |

0,75 (ionisiert) |

0,8 (ionisiert) |

0,7 (frei gelöst) |

Proteine

|

70 g/l

1 mM

|

-

|

~10 g/l

|

~300 g/l

|

Glucose

(mM)

|

5,5

|

5,9

|

5,9

|

sehr gering

|

pH

|

7,4

|

7,4

|

7,4

|

~7,2 |

Osmolalität

(mOsm / kg H2O)

|

291

|

290

|

290

|

290

|

Die Volumenwerte sind u.a. geschlechtsspezifisch:

Verteilung des Körperwassers

(gerundete Werte)

Nach Boron / Boulpaep, Concise Medical Physiology. Elsevier 2021

|

|

Männer

|

Volumen (l)

|

Frauen

|

Volumen (l)

|

Körperwasser (TBW) gesamt

|

60% KG

|

42

|

50% KG

|

35

|

Intrazelluläre Flüssigkeit

|

60% TBW

|

25

|

60% TBW |

21

|

Extrazelluläre Flüssigkeit (ECF)

|

40% TBW |

17

|

40% TBW |

14

|

Interstitielle Flüssigkeit

|

75% ECF

|

13

|

75% ECF |

10

|

Blutplasma

|

20% ECF |

3

|

20% ECF |

3

|

Transzelluläre Flüssigkeit

|

5% ECF |

1

|

5% ECF |

1

|

Blutvolumen

|

PV/(1-Ht)

|

6

|

PV/(1-Ht) |

5

|

KG = Körpergewicht,

PV = Plasmavolumen, Ht = Hämatokrit

Elektroneutralität:

In jeder Körperflüssigkeit ist die Zahl positiver und negativer

Ladungen gleich groß. Die wichtigsten positiven (kationischen) Ladungen

werden bereitgestellt durch (Na+) (vorwiegend extrazellulär) und K+ (vorwiegend intrazellulär), die wichtigsten negativen (anionischen) durch Chlorid, Bicarbonat, Proteine, Phosphat.

Die

Nieren sind unverzichtbar für die Ausscheidung von Wasser, Salzen und einigen

"harnpflichtigen" Stoffen; sie sind das exekutive Organ

für die Regulierung der Körperflüssigkeiten. Zu diesen zählt der Transportraum, der außerhalb der Zellen liegt (extrazelluläre Flüssigkeit), ein Teil davon ist das Blutplasma.

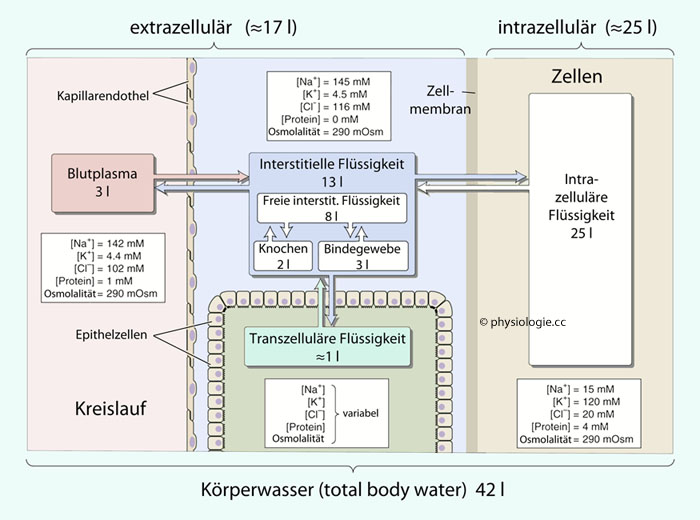

Abbildung: Verteilung des Körperwassers bei einer 70kg schweren männlichen Referenzperson

Nach einer Vorlage in Boron W, Boulpaep E: Medical Physiology, 3rd ed., Elsevier 2016

Abbildung: Verteilung des Körperwassers bei einer 70kg schweren männlichen Referenzperson

Nach einer Vorlage in Boron W, Boulpaep E: Medical Physiology, 3rd ed., Elsevier 2016

Die

wichtigsten Kompartimente sind Blut (links), Interstitium

(extrazelluläre Geweberäume), transzelluläre Räume, sowie der intrazelluläre

Raum (rechts).

Von den ~13 l interstitieller Flüssigkeit sind ~8 l frei (direkt mit

Plasma oder Zellflüssigkeit austauschbar), 2 l im Knochen und 3 l in

festem Bindegewebe (z.B. Sehnen) fixiert (nur verzögert austauschbar).

Extrazelluläre Flüssigkeit ist reich an Kochsalz, intrazelluläre Flüssigkeit weist eine hohe Konzentration an Kalium auf

Ausreichendes Blutvolumen ist

eine Voraussetzung für

ein normales Funktionieren des Kreislaufs. Daher besteht ein enger

Zusammenhang zwischen Flüssigkeits- und Blutdruckregulation; die Niere ist direkt in die Aufrechterhaltung der Blutversorgung des ganzen Organismus involviert.

Der Körper besteht zu einem Großteil aus Wasser, das sich

unterschiedlich auf Subkompartimente verteilt: Rund 40% des

Körpergewichts sind intrazelluläres, rund 20% extrazelluläres Wasser

(bei hohem Fettanteil sind die Zahlen niedriger, bei niedrigem höher).

Die extrazelluläre Flüssigkeit ist als primärer Verteilungsraum für Substrate, Hormone, Stoffwechselprodukte, Medikamente etc. besonders signifikant:

Flüssigkeitskompartimente einer erwachsenen Person (70 kg)

Zahlen nach Lin / Smith / Pinnock, Fundamentals of Anaesthesia, 4th ed., Cambridge University Press 2016 |

Flüssigkeit

|

% des Körper-

gewichts

|

Volumen (l)

|

Interstitiell

|

15

|

10,5

|

Blutplasma

|

5

|

3,5

|

Transzellulär

|

1

|

0,7

|

Summe: Extrazellulär (gesamt)

|

21

|

14,

|

Dabei

besteht auch eine Altersabhängigkeit: Neugeborene bestehen zu 80% aus

Wasser, Babys mit 6 Monaten zu 70%, Einjährige zu 60% - das bleibt dann

ziemlich lang unverändert, erst bei älteren Personen nimmt der

Wasseranteil am Körpergewicht weiter ab, auf etwa 50%.

Gesamtkörperwasser

Die Bestimmung des Gesamtkörperwassers (TBW, total body water) erfolgt mit Tritiumoxid (T2O, 3H2O,

schwerem Wasser). Dieser Indikator verhält sich wie normales Wasser und

verteilt sich in der gesamten Körperflüssigkeit. Tritium (1 Proton, 2 Neutronen) ist

ein relativ stabiles Isotop des Wasserstoffs; es zerfällt mit einer

Halbwertszeit von ca. 12,3 Jahren zu Helium und emittiert dabei

Elektronen, ist also ein Betastrahler (radiometrische Bestimmung).

Indikatorverdünnungsprinzip: Eine Dosis T2O (wasserklare Flüssigkeit) mit bekanntem Volumen und bekannter Aktivität (Anfangsdosis) dient als Indikator und wird intravenös injiziert. Sie verteilt sich im Körper und wird gleichzeitig - wie Wasser allgemein - laufend filtriert und renal ausgeschieden.

Die bis zum Zeitpunkt der Äquilibrierung (dieser Zeitpunkt dient der TBW-Bestimmung) aus

dem Körper entfernte Menge des Indikators wird über die Radioaktivität

des in der entsprechenden Äquilibrierungszeit ausgeschiedenen Harns

abgeschätzt (die Ausscheidung mit dem Harn reduziert die im Verteilungsraum verbliebene Indikatormenge). Aus Volumen und Radioaktivität der Harnprobe wird die Menge enthaltenen T2O (in g) errechnet.

Extrazelluläre Flüssigkeit

Die Bestimmung des extrazellulären Flüssigkeitsvolumens (ECF, extracellular fluid volume) erfolgt mit einem Indikator, der nicht in andere Kompartimente übertritt, z.B. Inulin.

Inulin kann in Serumproben photometrisch bestimmt werden. Das

Indikatorverdünnungspronzip gilt hier sinngemäß in gleicher Weise.

Das jeweilige Verteilungsvolumen (V) wird dann berechnet nach der

Indikatormenge (M) im Körper (infundiert minus ausgeschieden) dividiert

durch die Konzentration (c) - jeweils nach vollständiger Durchmischung

im Kompartiment, also

V = M / c

In der extrazellulären Flüssigkeit

sind - zumindest für kurze Zeit - wesentlich stärkere Schwankungen der

Konzentrationswerte gelöster Stoffe tolerierbar als in der eng

regulierten intrazellulären Umgebung. Solche Abweichungen können durch

intensive Herausforderungen durch die Umwelt sowie durch Verletzungen

und Krankheiten auftreten. Die folgende Tabelle gibt entsprechende

mittlere Normalwerte, physiologische Schwankungsbreiten sowie

Grenzwerte an, die für kurze Zeit ohne letale Folgen bleiben können

(z.B. liegt der physiologische Referenzbereich für den

Blutzuckerspiegel etwa zwischen 70 und 115 mg/dl). Diese Bandbreiten

betragen meist zwischen 20 und 50% um den Mittelwert, geringer ist nur

diejenige für Kochsalz (7-10%).

Die kurzfristig

nicht-tödlichen Limits umfassen eine wesentlich größere Bandbreite -

hier zwischen 20 und 1500 mg/dl):

Extrazelluläre Flüssigkeit

Nach Guyton and Hall, Textbook of Medical Physiology, 15th ed. Elsevier 2026

|

Zustandsvariable

|

Normal-

Mittelwert

|

Normalbereich

|

Nichtletale Limits (für kurze Zeit, gerundet)

|

O2

|

40 mmHg

|

25-40

(~40%) |

10-1000

|

CO2

|

45 mmHg

|

41-51

(~20%) |

5-80

|

Na+

|

142 mM

|

135-145

(~7%) |

115-175

|

K+

|

4,2 mM

|

3,5-5,3

(~40%) |

1,5-9,0

|

Ca++

|

1,2 mM

|

1,0-1,4

(~30%) |

0,5-2,0

|

Cl-

|

106 mM

|

98-108

(~10%) |

70-130

|

Bicarbonat

|

24 mM

|

22-29

(~30%) |

8-45

|

Glucose

|

90 mg/dl

|

70-115

(~50%) |

20-1500

|

Temperatur

|

37°C

|

36,8-37,2

|

18-43

|

pH-Wert

[H+]

|

7,4

251 nM

|

7,3-7,5

200-316 (~46%) |

6,9-8,0

79-1000

|

Intrazelluläre Flüssigkeit

Das intrazelluläre Flüssigkeitsvolumen

(ICF, intracellular fluid volume) im Körper errechnet sich (näherungsweise, da unter Vernachlässigung des

transzellulären Volumens) als die Differenz [Gesamtkörperwasser] -

[extrazelluläres Flüssigkeitsvolumen].

Rechenbeispiel: Es soll das intrazelluläre Flüssigkeitsvolumen einer Probandin ermittelt werden - aus folgenden Werten:

Rechenbeispiel: Es soll das intrazelluläre Flüssigkeitsvolumen einer Probandin ermittelt werden - aus folgenden Werten:

Infundiertes T2O: 2,5 g; ausgeschiedenes T2O: 0,4 g; T2O-Konzentration im Serum: 0,05 mg/ml

TBW: (2,5 - 0,4) / 0,05 = 42 Liter

Infundiertes Inulin: 1,6 g; ausgeschiedenes Inulin: 0,2 g; Inulinkonzentration im Serum: 0,1 mg/ml

ECF: (1,6 - 0,2) / 0,1 = 14 Liter

Resultat: Intrazelluläres Flüssigkeitsvolumen = 42 - 14 = 28 Liter

Zur Zusammensetzung der intrazellulären Flüssigkeit s. oben

Zur Zusammensetzung der intrazellulären Flüssigkeit s. oben

Transzelluläre Flüssigkeiten

Transzelluläre Flüssigkeiten sind extrazelluläre Flüssigkeiten, die sich in komplett von Epithel umkleideten Räumen (transzellulären Räumen) befinden.

Sie werden von unterschiedlichen Epithelien sezerniert, ihre

Zusammensatzung unterscheidet sich untereinander und auch von der des

Blutplasmas. Ihr Gesamtvolumen im Körper eines erwachsenen Menschen beträgt etwa 1 Liter.

Transzelluläre Flüssigkeiten sind extrazelluläre Flüssigkeiten, die sich in komplett von Epithel umkleideten Räumen (transzellulären Räumen) befinden.

Sie werden von unterschiedlichen Epithelien sezerniert, ihre

Zusammensatzung unterscheidet sich untereinander und auch von der des

Blutplasmas. Ihr Gesamtvolumen im Körper eines erwachsenen Menschen beträgt etwa 1 Liter.

Zu transzellulären Flüssigkeiten zählen

Synovialflüssigkeit in

den Gelenksräumen (einige ml pro größerem Gelenk)

Synovialflüssigkeit in

den Gelenksräumen (einige ml pro größerem Gelenk)

Hirn-Rückenmarks-Flüssigkeit (liquor cerebrospinalis, rund 150 ml, davon ca. 30 ml intraventrikulär)

Hirn-Rückenmarks-Flüssigkeit (liquor cerebrospinalis, rund 150 ml, davon ca. 30 ml intraventrikulär)

Intraokuläre Flüssigkeit (0,25 ml Kammerwasser pro Auge)

Intraokuläre Flüssigkeit (0,25 ml Kammerwasser pro Auge)

Pleuraflüssigkeit (10-20 ml, Proteinkonzentraion <15 g/l)

Pleuraflüssigkeit (10-20 ml, Proteinkonzentraion <15 g/l)

Perikardialflüssigkeit (~20 ml)

Perikardialflüssigkeit (~20 ml)

Peritonealflüssigkeit (10-20 ml, Ovulationsperiode bis 50 ml)

Peritonealflüssigkeit (10-20 ml, Ovulationsperiode bis 50 ml)

Flüssigkeit in der Harnblase oder im

Verdauungssystem zählt nicht dazu.

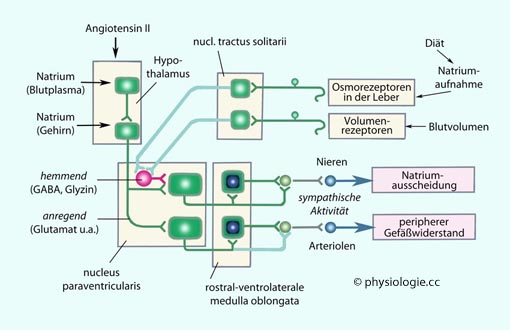

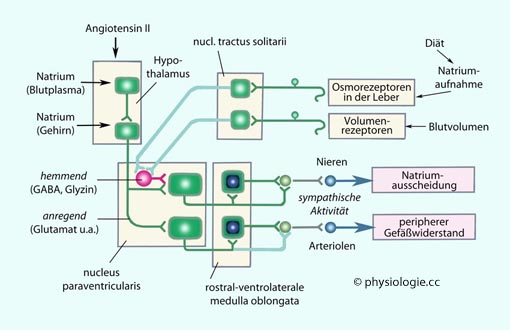

Natrium, extrazellulärer Raum, Kreislauf

über verfügbares Blutvolumen und Kochsalzaufnahme; über den Hirnstamm

werden Blutgefäße (peripherer Widerstand) und Nieren (Salzausscheidung)

entsprechend gesteuert.

über verfügbares Blutvolumen und Kochsalzaufnahme; über den Hirnstamm

werden Blutgefäße (peripherer Widerstand) und Nieren (Salzausscheidung)

entsprechend gesteuert.

Renale

Natriumresorption und damit Blutvolumenregulation werden durch eine

Rückkopplungsschleife stabilisiert, welche atriale Volumenrezeptoren im

Herzen, den nucleus tractus solitarii im Hirnstamm, den nucl.

paraventricularis im Hypothalamus und renale sympathische Nerven

umfasst.

Die Aktivität renaler Sympathikusfasern wird von arteriellen

Barorezeptoren beeinflusst, die primär über rostral-ventrolaterale Areale der

medulla oblongata wirken, sowie über die Osmolarität in Blut und Gehirn

(periphere Osmorezeptoren, Natriumsensoren im Hypothalamus).

Angiotensin (AT II) und

Aldosteron beeinflussen die entsprechende Aktivität im nucleus

paraventricularis des Hypothalamus, der spezialisierte Neuronen für die

Steuerung der Nieren oder von Arteriolen im gesamten Organismus

enthält.

Dadurch können regulatorische Teilmechanismen gezielt

beeinflusst werden

Adäquater

arterieller Blutdruck ist für die Nierenfunktion

entscheidend: Unter 10 kPa (75 mm Hg) sind Nierendurchblutung und

Harnbildung erschwert. Bei

mangelnder Blutversorgung aktiviert die Niere das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System.

Adäquater

arterieller Blutdruck ist für die Nierenfunktion

entscheidend: Unter 10 kPa (75 mm Hg) sind Nierendurchblutung und

Harnbildung erschwert. Bei

mangelnder Blutversorgung aktiviert die Niere das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System.

Aldosteron fördert die Rückgewinnung von Kochsalz (Abbildung) in Niere,

Schweiß- und Speicheldrüsen, Dünn- und Dickdarm, und fördert die

Ausscheidung von Kalium und H+. Es erhält das extrazelluläre

Volumen aufrecht. Daraus ergibt sich seine

positive Wirkung auf Blutvolumen und Kreislauf.

Vasopressin (ADH) wird bei Volumenmangel

(insbesondere bei akuter Hypovolämie) vermehrt sezerniert, es ist das

"Wassersparhormon" des Organismus und verstärkt die Rückresorption von

Wasser in den Nieren.

Volumenmangel stimuliert auch das Durstempfinden,

das sowohl über Druck- und Volumenfühler im Kreislauf, Osmorezeptoren

und hormonelle Einflüsse (z.B. Angiotensin II) im Gehirn ausgelöst wird

- Wasseraufnahme hilft, eine Dehydration wieder auszubalancieren.

Wohin gelangen infundierte Stoffe, und wie schnell?

Verteilung,

Anreicherung, Umbau und Ausscheidung eines Stoffes im Körper werden als

Kinetik  dieser Substanz bezeichnet. Diese hängt von Fettlöslichkeit,

Größe und Ladung des Moleküls, sowie dem Zustand der

Kapillarwände, des Interstitiums, der Zellmembranen, des Stoffwechsels

und der Ausscheidungswege ab.

dieser Substanz bezeichnet. Diese hängt von Fettlöslichkeit,

Größe und Ladung des Moleküls, sowie dem Zustand der

Kapillarwände, des Interstitiums, der Zellmembranen, des Stoffwechsels

und der Ausscheidungswege ab.

Über Applikationswege s. dort

Über Applikationswege s. dort

Abbildung: Physiologisches Kompartmentmodell zur Beschreibung des Austauschs von Substanzen im Körper

Abbildung: Physiologisches Kompartmentmodell zur Beschreibung des Austauschs von Substanzen im Körper

Nach einer Vorlage bei Enderle JD, Compartment

Modeling. Chapter 7 in: Enderle JD, Bronzino JD (eds): Introduction to

Biomedical Engineering (3rd ed), 2012, Academic Press

Die

Einteilung des Körpers in verschiedene Kompartimente / Verteilungsräume

erleichtert quantitative Formulierungen der Kinetik von Substanzen im

Organismus (Resorption, Verteilung, Abbau, Ausscheidung u.a.) und damit

eine exaktere Abschätzung von physiologisch, pharmakologisch,

toxikologisch relevanten Zeitverläufen (z.B. der Konzentration im Blut

oder anderer Größen).

Die Anzahl der berücksichtigten Verteilungsräume (z.B. Intra- und Extrazellulärraum, spezifische Gewebe / Organe) ist bestimmt durch die Anforderungen, die an das jeweilige Modell gestellt werden. Solchen Kompartimenten

werden aufgrund experimenteller Untersuchungen Kenngrößen zugewiesen

(Volumen, Austausch bestimmter Indikatoren u.a. - kinetische Zustandsgrößen). Das hier gezeigte

Kompartmentmodell unterscheidet Räume, die sich an der Anatomie

orientieren (Blut, Leber, Milz, Gastrointestinaltrakt, Nieren, Schilddrüse, Muskulatur).

Modelle sollen weder zu simpel noch zu komplex angesetzt sein, um Ergebnisse von befriedigender Genauigkeit zu liefern und für die

Praxis geeignet zu sein.

Ein gutes Modell kann

Eintritt, Verweildauer und Eliminierung bestimmter Stoffe (auch

Medikamente) in Verteilungsräumen des Organismus voraussagen

Kompartimente: Der Organismus kann als ein System von Verteilungsräumen gesehen werden, in denen sich Stoffe vorzugsweise aufhalten - Beispiele sind der Intra- und der Extrazellulärraum, der Intra- und der Extravasalraum

usw.

Kompartimente: Der Organismus kann als ein System von Verteilungsräumen gesehen werden, in denen sich Stoffe vorzugsweise aufhalten - Beispiele sind der Intra- und der Extrazellulärraum, der Intra- und der Extravasalraum

usw.

Ein besonders wichtiger Verteilungsraum ist das Plasmavolumen,

d.h. der extrazelluläre Anteil des Blutvolumens - bei erwachsenen

Personen rund 3 Liter (abhängig von mehreren Größen, u.a. dem

Hämatokrit: bei 3 l Plasma und einem Hämatokrit - Volumenanteil von Blutkörperchen - von

0,4 ergibt sich 5 Liter Blutvolumen). Im Plasmavolumen lösen sich

primär die meisten Stoffe, welche die Blutbahn betreten, und das

Blutplasma ist die primäre Quelle von Flüssigkeit, die in das Gewebe filtriert (und den Zellen zur Verfügung gestellt) wird.

All diese Verteilungsräume haben definierte Aufgaben zu erfüllen

(z.B. das Blutvolumen als Basis-Zustandsgröße für die normale

Kreislauffunktion).

Ein “Indikator” (z.B. farbige oder radioaktive Substanz) wird

injiziert, seine Vermischung im Verteilungsraum abgewartet und seine

Konzentration bestimmt (je größer der Verteilungsraum, desto kleiner die

Konzentration des Stoffes).

Das Prinzip lautet: Konzentration des Indikatorstoffes (nach seiner

Verteilung) = Menge (M) des eingebrachten Indikators / Volumen (V), das

ermittelt werden soll: c = M / V. Das gesuchte Volumen errechnet sich als

Die Größe dieser physiologischen Verteilungsräume stellt eine wichtige

Information für den Arzt dar. Allerdings sind diese Volumina nicht

direkt meßbar, sondern nur indirekt bzw. durch komplizierte Verfahren.

Allgemein nennt man die Abschätzung eines solchen Verteilungsvolumens

eine Kompartmentanalyse: Das Volumen, in

dem sich ein Stoff verteilt, kann durch

Indikatorverdünnung gemessen

werden.

Meist nimmt man nach Injektion mehrfach

Blutproben, misst den Zeitverlauf des Konzentrationsabfalls und

extrapoliert den

Verteilungsraum zum Zeitpunkt der Injektion (Kompensation für

Ausscheidungsverlust). Kompartmentgrenzen werden von den sich

verteilenden Indikatorstoffen selten strikt eingehalten, was die

Berechnung von Verteilungsräumen erschwert. (Andererseits wäre ohne

solche "Undichtigkeiten" der Stoff unbegrenzt im Kompartment gefangen

und könnte nie ausgeschieden werden.)

Kennt man das

Volumen einer Körperflüssigkeit, so kann man aus der Konzentration

eines Stoffes dessen Menge im Kompartiment berechnen. Zum Beispiel:

Wie viel Plasmaeiweiß befindet sich bei einer Eiweißkonzentration von 70

g/l in der Blutbahn, wenn das Plasmavolumen 3 Liter beträgt? (Antwort: 210 g)

Wie viel Plasmaeiweiß befindet sich bei einer Eiweißkonzentration von 70

g/l in der Blutbahn, wenn das Plasmavolumen 3 Liter beträgt? (Antwort: 210 g)

Kleine

Moleküle gelangen aus der Blutbahn rasch ins Interstitium. Große

Moleküle (Kolloide, Plasmaeiweiße) bleiben zunächst weitgehend im

Blutplasma - der Verlust von Albumin beträgt z.B. 5% der im Plasma

vorhandenen Menge pro Stunde.

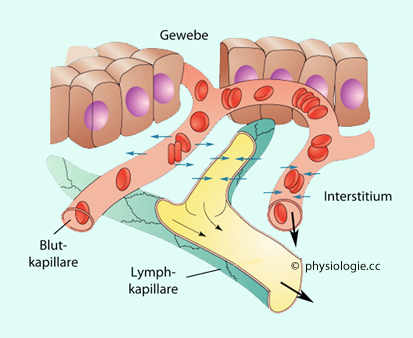

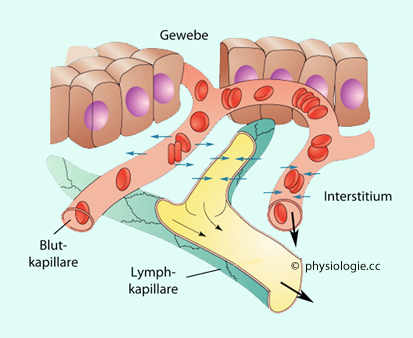

Abbildung: Kompartimente - Zellen, Kapillaren, Interstitium

Nach einer Vorlage in Porth's Pathophysiology, 7th ed., 2005 Lippincott Williams & Wilkins

Abbildung: Kompartimente - Zellen, Kapillaren, Interstitium

Nach einer Vorlage in Porth's Pathophysiology, 7th ed., 2005 Lippincott Williams & Wilkins

Das

Kapillargebiet ist der Ort des Stoffaustauschs zwischen Transportsystem

(Blutkreislauf, Lymphsystem) und Zellen im Gewebe. Der extravasale

Stoffaustausch erfolgt über das Interstitium, das ist der Raum zwischen

Kapillaren einerseits, Gewebezellen andererseits

Der Übertritt von Stoffen über Kompartimentgrenzen hinweg beruht auf

Der Übertritt von Stoffen über Kompartimentgrenzen hinweg beruht auf

Transport auf dem Blut- oder

Lymphweg

Filtration

Filtration durch Kapillarwände (druckabhängig)

Diffusion

Diffusion (konzentrationsabhängig; kann durch Permeasen unterstützt sein)

aktivem Transport (gegen ein Konzentrationsgefälle; energieverbrauchend)

Osmose

Osmose (Wasser durchdringt semipermeable Grenzflächen, seinem Konzentrationsgradienten folgend)

anderen Mechanismen, z.B. Mitwandern gelöster Stoffe (

solvent drag, “Lösungsmittel-Sog”)

In der

Blutbahn verteilen sich infundierte Stoffe innerhalb von Minuten (Kreislauf als

Mischorgan; durchschnittliche Rezirkulation in ≤1 Minute). Die Aufnahme in das Interstitium und von hier in die Zellen

dauert Stunden bis Tage.

Kompartimente sind funktionell definierte Verteilungsräume (z.B. Na+-Raum), sie können mit anatomisch definierten Räumen (z.B. Extrazellulärraum) mehr oder weniger exakt korrelieren. Extrazelluläre

Flüssigkeit ist reich an Kochsalz, intrazelluläre an Kalium.

Die extrazelluläre Flüssigkeit ist primärer Verteilungsraum für Substrate, Hormone, Stoffwechselprodukte, Medikamente. Von ~13 l

interstitieller Flüssigkeit sind ~8 l frei (direkt austauschbar), 2 l

im Knochen und 3 l in festem Bindegewebe "geparkt" und nur langsam austauschbar. Transzelluläre Flüssigkeiten befinden sich in epithelial umkleideten

Räumen, wie Liquor, Synovialflüssigkeit, Pleura-, Perikardial-, Peritonealflüssigkeit. Regelmechanismen stabilisieren die Volumina

von Blut (wichtig für Blutdruck, Perfusion u.a.), Liquor und anderen Flüssigkeiten, einschließlich die Aufnahme

(Darm) und Ausscheidung (Nieren) von Wasser und Elektrolyten (Volumenregulation) Kompartimente sind funktionell definierte Verteilungsräume (z.B. Na+-Raum), sie können mit anatomisch definierten Räumen (z.B. Extrazellulärraum) mehr oder weniger exakt korrelieren. Extrazelluläre

Flüssigkeit ist reich an Kochsalz, intrazelluläre an Kalium.

Die extrazelluläre Flüssigkeit ist primärer Verteilungsraum für Substrate, Hormone, Stoffwechselprodukte, Medikamente. Von ~13 l

interstitieller Flüssigkeit sind ~8 l frei (direkt austauschbar), 2 l

im Knochen und 3 l in festem Bindegewebe "geparkt" und nur langsam austauschbar. Transzelluläre Flüssigkeiten befinden sich in epithelial umkleideten

Räumen, wie Liquor, Synovialflüssigkeit, Pleura-, Perikardial-, Peritonealflüssigkeit. Regelmechanismen stabilisieren die Volumina

von Blut (wichtig für Blutdruck, Perfusion u.a.), Liquor und anderen Flüssigkeiten, einschließlich die Aufnahme

(Darm) und Ausscheidung (Nieren) von Wasser und Elektrolyten (Volumenregulation)

Kompartimente gibt es auch in der Zelle: Teils decken sie sich mit dem Volumen von Zellorganellen, die durch Membranen umschlossen sind

(z.B. Zellkern, Mitochondrien), sie können sich auch vorübergehend

mittels molekularer Interaktionen und Strukturen ("Gerüstmoleküle")

ergeben, wie bei umschriebenen zytoplasmatischen Calciumwolken Kompartimente gibt es auch in der Zelle: Teils decken sie sich mit dem Volumen von Zellorganellen, die durch Membranen umschlossen sind

(z.B. Zellkern, Mitochondrien), sie können sich auch vorübergehend

mittels molekularer Interaktionen und Strukturen ("Gerüstmoleküle")

ergeben, wie bei umschriebenen zytoplasmatischen Calciumwolken

Kinetik

betrifft Verteilung, Anreicherung, Umbau und Ausscheidung von Stoffen

im Körper. Sie hängt ab von Fettlöslichkeit, Größe und Ladung, Zustand

der Kapillarwände, des Interstitiums, der Zellmembranen, des

Stoffwechsels und der Ausscheidungswege. Verteilungsvolumina haben

definierte Aufgaben, z.B. ist das Blutvolumen eine basale Zustandsgröße

für die Kreislauffunktion (Vorlast für das Herz). Sie werden mittels Indikatorverdünnungsprinzip

bestimmt (Volumen = Menge / Konzentration). Meist werden nach Injektion

des Indikators mehrfach Blutproben genommen und aus dem Zeitverlauf des

Konzentrationsabfalls der Verteilungsraum extrapoliert (Zeitpunkt der

Injektion): Kleine Moleküle gelangen aus der Blutbahn rasch in das

Interstitium. Große Moleküle verbleiben zunächst im Blutplasma (Albuminverlust durch endotheliale Transzytose

~5%/h) Kinetik

betrifft Verteilung, Anreicherung, Umbau und Ausscheidung von Stoffen

im Körper. Sie hängt ab von Fettlöslichkeit, Größe und Ladung, Zustand

der Kapillarwände, des Interstitiums, der Zellmembranen, des

Stoffwechsels und der Ausscheidungswege. Verteilungsvolumina haben

definierte Aufgaben, z.B. ist das Blutvolumen eine basale Zustandsgröße

für die Kreislauffunktion (Vorlast für das Herz). Sie werden mittels Indikatorverdünnungsprinzip

bestimmt (Volumen = Menge / Konzentration). Meist werden nach Injektion

des Indikators mehrfach Blutproben genommen und aus dem Zeitverlauf des

Konzentrationsabfalls der Verteilungsraum extrapoliert (Zeitpunkt der

Injektion): Kleine Moleküle gelangen aus der Blutbahn rasch in das

Interstitium. Große Moleküle verbleiben zunächst im Blutplasma (Albuminverlust durch endotheliale Transzytose

~5%/h)

Stoffe

übertreten Kompartimentgrenzen mittels Transport auf dem Blut- oder

Lymphweg, Filtration durch Kapillarwände, Diffusion, aktivem Transport,

Osmose oder andere Mechanismen (solvent drag). In der

Blutbahn verteilen sich infundierte Stoffe innerhalb von Minuten

(Kreislauf als Mischorgan; durchschnittliche Rezirkulationszeit ≤1

Minute) mittels konvektivem Transport. Die Aufnahme in das Interstitium (vorwiegend diffusiv) und von hier in die Zellen dauert Stunden bis Tage Stoffe

übertreten Kompartimentgrenzen mittels Transport auf dem Blut- oder

Lymphweg, Filtration durch Kapillarwände, Diffusion, aktivem Transport,

Osmose oder andere Mechanismen (solvent drag). In der

Blutbahn verteilen sich infundierte Stoffe innerhalb von Minuten

(Kreislauf als Mischorgan; durchschnittliche Rezirkulationszeit ≤1

Minute) mittels konvektivem Transport. Die Aufnahme in das Interstitium (vorwiegend diffusiv) und von hier in die Zellen dauert Stunden bis Tage

|

Die Informationen in dieser Website basieren auf verschiedenen Quellen:

Lehrbüchern, Reviews, Originalarbeiten u.a. Sie

sollen zur Auseinandersetzung mit physiologischen Fragen, Problemen und

Erkenntnissen anregen. Soferne Referenzbereiche angegeben sind, dienen diese zur Orientierung; die Grenzen sind aus biologischen, messmethodischen und statistischen Gründen nicht absolut. Wissenschaft fragt, vermutet und interpretiert; sie ist offen, dynamisch und evolutiv. Sie strebt nach Erkenntnis, erhebt aber nicht den Anspruch, im Besitz der "Wahrheit" zu sein.

Die Informationen in dieser Website basieren auf verschiedenen Quellen:

Lehrbüchern, Reviews, Originalarbeiten u.a. Sie

sollen zur Auseinandersetzung mit physiologischen Fragen, Problemen und

Erkenntnissen anregen. Soferne Referenzbereiche angegeben sind, dienen diese zur Orientierung; die Grenzen sind aus biologischen, messmethodischen und statistischen Gründen nicht absolut. Wissenschaft fragt, vermutet und interpretiert; sie ist offen, dynamisch und evolutiv. Sie strebt nach Erkenntnis, erhebt aber nicht den Anspruch, im Besitz der "Wahrheit" zu sein.

Verteilungsräume, Flüssigkeitshaushalt und Blutdruckregulation

Verteilungsräume, Flüssigkeitshaushalt und Blutdruckregulation

Angiotensin: ανγειον = (Blut)Gefäß, tendere = (an)spannen

Angiotensin: ανγειον = (Blut)Gefäß, tendere = (an)spannen Gesamtkörperwasser

Gesamtkörperwasser  Extrazelluläre Flüssigkeit

Extrazelluläre Flüssigkeit  Intrazelluläre Flüssigkeit

Intrazelluläre Flüssigkeit  Transzelluläre Flüssigkeitsräume

Transzelluläre Flüssigkeitsräume  Natrium, extrazelluläres Volumen, Kreislauf

Natrium, extrazelluläres Volumen, Kreislauf  Verteilung infundierter / injizierter Substanzen

Verteilung infundierter / injizierter Substanzen

Transzelluläre Flüssigkeit

Transzelluläre Flüssigkeit

(compartments)

sind - morphologisch definierbare oder virtuelle - Volumina, in denen

sich körpereigene oder körperfremde Stoffe verteilen,

nachdem sie in

den Extrazellulärraum (in die Blutbahn) eingebracht wurden - durch

körpereigene Produktion (z.B. Kreatinin in der Muskulatur) oder von

außen (z.B. Injektion eines Pharmakons oder einer Indikatorsubstanz

(compartments)

sind - morphologisch definierbare oder virtuelle - Volumina, in denen

sich körpereigene oder körperfremde Stoffe verteilen,

nachdem sie in

den Extrazellulärraum (in die Blutbahn) eingebracht wurden - durch

körpereigene Produktion (z.B. Kreatinin in der Muskulatur) oder von

außen (z.B. Injektion eines Pharmakons oder einer Indikatorsubstanz  ).

).

Teils decken sie sich mit dem Volumen von Zellorganellen

(z.B. Zellkern, Mitochondrien, Inhalt von Golgi-Apparat, Vesikeln,

endoplasmatischem Retikulum u.a.), die durch Membranen sichtbar von

ihrer Umgebung separiert sind, welche für viele Moleküle eine

Diffusionsbarriere darstellen,

Teils decken sie sich mit dem Volumen von Zellorganellen

(z.B. Zellkern, Mitochondrien, Inhalt von Golgi-Apparat, Vesikeln,

endoplasmatischem Retikulum u.a.), die durch Membranen sichtbar von

ihrer Umgebung separiert sind, welche für viele Moleküle eine

Diffusionsbarriere darstellen,  teils ergeben sie sich mittels molekularer Interaktionen und Strukturen durch "Gerüstmoleküle" (scaffold proteins), z.B. die Abgrenzung von zytoplasmatischen "Calciumwolken", die im Rahmen von Erregungsvorgängen vorübergehend frei- und wirksam werden.

teils ergeben sie sich mittels molekularer Interaktionen und Strukturen durch "Gerüstmoleküle" (scaffold proteins), z.B. die Abgrenzung von zytoplasmatischen "Calciumwolken", die im Rahmen von Erregungsvorgängen vorübergehend frei- und wirksam werden.

Abbildung: Zusammensetzung von Körperflüssigkeiten im Vergleich

Abbildung: Zusammensetzung von Körperflüssigkeiten im Vergleich

Abbildung: Vergleich der wichtigsten Konzentrationswerte in Blutplasma, interstitieller und intrazellulärer Flüssigkeit

Abbildung: Vergleich der wichtigsten Konzentrationswerte in Blutplasma, interstitieller und intrazellulärer Flüssigkeit

Abbildung: Verteilung des Körperwassers bei einer 70kg schweren männlichen Referenzperson

Abbildung: Verteilung des Körperwassers bei einer 70kg schweren männlichen Referenzperson

Rechenbeispiel: Es soll das intrazelluläre Flüssigkeitsvolumen einer Probandin ermittelt werden - aus folgenden Werten:

Rechenbeispiel: Es soll das intrazelluläre Flüssigkeitsvolumen einer Probandin ermittelt werden - aus folgenden Werten:

Zur Zusammensetzung der intrazellulären Flüssigkeit s. oben

Zur Zusammensetzung der intrazellulären Flüssigkeit s. oben Transzelluläre Flüssigkeiten sind extrazelluläre Flüssigkeiten, die sich in komplett von Epithel umkleideten Räumen (transzellulären Räumen) befinden.

Sie werden von unterschiedlichen Epithelien sezerniert, ihre

Zusammensatzung unterscheidet sich untereinander und auch von der des

Blutplasmas. Ihr Gesamtvolumen im Körper eines erwachsenen Menschen beträgt etwa 1 Liter.

Transzelluläre Flüssigkeiten sind extrazelluläre Flüssigkeiten, die sich in komplett von Epithel umkleideten Räumen (transzellulären Räumen) befinden.

Sie werden von unterschiedlichen Epithelien sezerniert, ihre

Zusammensatzung unterscheidet sich untereinander und auch von der des

Blutplasmas. Ihr Gesamtvolumen im Körper eines erwachsenen Menschen beträgt etwa 1 Liter. Synovialflüssigkeit in

den Gelenksräumen (einige ml pro größerem Gelenk)

Synovialflüssigkeit in

den Gelenksräumen (einige ml pro größerem Gelenk) Hirn-Rückenmarks-Flüssigkeit (liquor cerebrospinalis, rund 150 ml, davon ca. 30 ml intraventrikulär)

Hirn-Rückenmarks-Flüssigkeit (liquor cerebrospinalis, rund 150 ml, davon ca. 30 ml intraventrikulär) Intraokuläre Flüssigkeit (0,25 ml Kammerwasser pro Auge)

Intraokuläre Flüssigkeit (0,25 ml Kammerwasser pro Auge) Pleuraflüssigkeit (10-20 ml, Proteinkonzentraion <15 g/l)

Pleuraflüssigkeit (10-20 ml, Proteinkonzentraion <15 g/l) Perikardialflüssigkeit (~20 ml)

Perikardialflüssigkeit (~20 ml) Peritonealflüssigkeit (10-20 ml, Ovulationsperiode bis 50 ml)

Peritonealflüssigkeit (10-20 ml, Ovulationsperiode bis 50 ml) über verfügbares Blutvolumen und Kochsalzaufnahme; über den Hirnstamm

werden Blutgefäße (peripherer Widerstand) und Nieren (Salzausscheidung)

entsprechend gesteuert.

über verfügbares Blutvolumen und Kochsalzaufnahme; über den Hirnstamm

werden Blutgefäße (peripherer Widerstand) und Nieren (Salzausscheidung)

entsprechend gesteuert.

Abbildung:

Regelkreis für Natriumhaushalt und Blutdruckregulation

Abbildung:

Regelkreis für Natriumhaushalt und Blutdruckregulation

dieser Substanz bezeichnet. Diese hängt von Fettlöslichkeit,

Größe und Ladung des Moleküls, sowie dem Zustand der

Kapillarwände, des Interstitiums, der Zellmembranen, des Stoffwechsels

und der Ausscheidungswege ab.

dieser Substanz bezeichnet. Diese hängt von Fettlöslichkeit,

Größe und Ladung des Moleküls, sowie dem Zustand der

Kapillarwände, des Interstitiums, der Zellmembranen, des Stoffwechsels

und der Ausscheidungswege ab.

Abbildung: Physiologisches Kompartmentmodell zur Beschreibung des Austauschs von Substanzen im Körper

Abbildung: Physiologisches Kompartmentmodell zur Beschreibung des Austauschs von Substanzen im Körper

Wie viel Plasmaeiweiß befindet sich bei einer Eiweißkonzentration von 70

g/l in der Blutbahn, wenn das Plasmavolumen 3 Liter beträgt? (Antwort: 210 g)

Wie viel Plasmaeiweiß befindet sich bei einer Eiweißkonzentration von 70

g/l in der Blutbahn, wenn das Plasmavolumen 3 Liter beträgt? (Antwort: 210 g)

Abbildung: Kompartimente - Zellen, Kapillaren, Interstitium

Abbildung: Kompartimente - Zellen, Kapillaren, Interstitium

Transport auf dem Blut- oder Lymphweg

Transport auf dem Blut- oder Lymphweg Filtration durch Kapillarwände (druckabhängig)

Filtration durch Kapillarwände (druckabhängig) Diffusion (konzentrationsabhängig; kann durch Permeasen unterstützt sein)

Diffusion (konzentrationsabhängig; kann durch Permeasen unterstützt sein) aktivem Transport (gegen ein Konzentrationsgefälle; energieverbrauchend)

aktivem Transport (gegen ein Konzentrationsgefälle; energieverbrauchend) Osmose (Wasser durchdringt semipermeable Grenzflächen, seinem Konzentrationsgradienten folgend)

Osmose (Wasser durchdringt semipermeable Grenzflächen, seinem Konzentrationsgradienten folgend) anderen Mechanismen, z.B. Mitwandern gelöster Stoffe (solvent drag, “Lösungsmittel-Sog”)

anderen Mechanismen, z.B. Mitwandern gelöster Stoffe (solvent drag, “Lösungsmittel-Sog”)

Kompartimente sind funktionell definierte Verteilungsräume (z.B. Na+-Raum), sie können mit anatomisch definierten Räumen (z.B. Extrazellulärraum) mehr oder weniger exakt korrelieren. Extrazelluläre

Flüssigkeit ist reich an Kochsalz, intrazelluläre an Kalium.

Die extrazelluläre Flüssigkeit ist primärer Verteilungsraum für Substrate, Hormone, Stoffwechselprodukte, Medikamente. Von ~13 l

interstitieller Flüssigkeit sind ~8 l frei (direkt austauschbar), 2 l

im Knochen und 3 l in festem Bindegewebe "geparkt" und nur langsam austauschbar. Transzelluläre Flüssigkeiten befinden sich in epithelial umkleideten

Räumen, wie Liquor, Synovialflüssigkeit, Pleura-, Perikardial-, Peritonealflüssigkeit. Regelmechanismen stabilisieren die Volumina

von Blut (wichtig für Blutdruck, Perfusion u.a.), Liquor und anderen Flüssigkeiten, einschließlich die Aufnahme

(Darm) und Ausscheidung (Nieren) von Wasser und Elektrolyten (Volumenregulation)

Kompartimente sind funktionell definierte Verteilungsräume (z.B. Na+-Raum), sie können mit anatomisch definierten Räumen (z.B. Extrazellulärraum) mehr oder weniger exakt korrelieren. Extrazelluläre

Flüssigkeit ist reich an Kochsalz, intrazelluläre an Kalium.

Die extrazelluläre Flüssigkeit ist primärer Verteilungsraum für Substrate, Hormone, Stoffwechselprodukte, Medikamente. Von ~13 l

interstitieller Flüssigkeit sind ~8 l frei (direkt austauschbar), 2 l

im Knochen und 3 l in festem Bindegewebe "geparkt" und nur langsam austauschbar. Transzelluläre Flüssigkeiten befinden sich in epithelial umkleideten

Räumen, wie Liquor, Synovialflüssigkeit, Pleura-, Perikardial-, Peritonealflüssigkeit. Regelmechanismen stabilisieren die Volumina

von Blut (wichtig für Blutdruck, Perfusion u.a.), Liquor und anderen Flüssigkeiten, einschließlich die Aufnahme

(Darm) und Ausscheidung (Nieren) von Wasser und Elektrolyten (Volumenregulation) Kompartimente gibt es auch in der Zelle: Teils decken sie sich mit dem Volumen von Zellorganellen, die durch Membranen umschlossen sind

(z.B. Zellkern, Mitochondrien), sie können sich auch vorübergehend

mittels molekularer Interaktionen und Strukturen ("Gerüstmoleküle")

ergeben, wie bei umschriebenen zytoplasmatischen Calciumwolken

Kompartimente gibt es auch in der Zelle: Teils decken sie sich mit dem Volumen von Zellorganellen, die durch Membranen umschlossen sind

(z.B. Zellkern, Mitochondrien), sie können sich auch vorübergehend

mittels molekularer Interaktionen und Strukturen ("Gerüstmoleküle")

ergeben, wie bei umschriebenen zytoplasmatischen Calciumwolken Kinetik

betrifft Verteilung, Anreicherung, Umbau und Ausscheidung von Stoffen

im Körper. Sie hängt ab von Fettlöslichkeit, Größe und Ladung, Zustand

der Kapillarwände, des Interstitiums, der Zellmembranen, des

Stoffwechsels und der Ausscheidungswege. Verteilungsvolumina haben

definierte Aufgaben, z.B. ist das Blutvolumen eine basale Zustandsgröße

für die Kreislauffunktion (Vorlast für das Herz). Sie werden mittels Indikatorverdünnungsprinzip

bestimmt (Volumen = Menge / Konzentration). Meist werden nach Injektion

des Indikators mehrfach Blutproben genommen und aus dem Zeitverlauf des

Konzentrationsabfalls der Verteilungsraum extrapoliert (Zeitpunkt der

Injektion): Kleine Moleküle gelangen aus der Blutbahn rasch in das

Interstitium. Große Moleküle verbleiben zunächst im Blutplasma (Albuminverlust durch endotheliale Transzytose

~5%/h)

Kinetik

betrifft Verteilung, Anreicherung, Umbau und Ausscheidung von Stoffen

im Körper. Sie hängt ab von Fettlöslichkeit, Größe und Ladung, Zustand

der Kapillarwände, des Interstitiums, der Zellmembranen, des

Stoffwechsels und der Ausscheidungswege. Verteilungsvolumina haben

definierte Aufgaben, z.B. ist das Blutvolumen eine basale Zustandsgröße

für die Kreislauffunktion (Vorlast für das Herz). Sie werden mittels Indikatorverdünnungsprinzip

bestimmt (Volumen = Menge / Konzentration). Meist werden nach Injektion

des Indikators mehrfach Blutproben genommen und aus dem Zeitverlauf des

Konzentrationsabfalls der Verteilungsraum extrapoliert (Zeitpunkt der

Injektion): Kleine Moleküle gelangen aus der Blutbahn rasch in das

Interstitium. Große Moleküle verbleiben zunächst im Blutplasma (Albuminverlust durch endotheliale Transzytose

~5%/h)  Stoffe

übertreten Kompartimentgrenzen mittels Transport auf dem Blut- oder

Lymphweg, Filtration durch Kapillarwände, Diffusion, aktivem Transport,

Osmose oder andere Mechanismen (solvent drag). In der

Blutbahn verteilen sich infundierte Stoffe innerhalb von Minuten

(Kreislauf als Mischorgan; durchschnittliche Rezirkulationszeit ≤1

Minute) mittels konvektivem Transport. Die Aufnahme in das Interstitium (vorwiegend diffusiv) und von hier in die Zellen dauert Stunden bis Tage

Stoffe

übertreten Kompartimentgrenzen mittels Transport auf dem Blut- oder

Lymphweg, Filtration durch Kapillarwände, Diffusion, aktivem Transport,

Osmose oder andere Mechanismen (solvent drag). In der

Blutbahn verteilen sich infundierte Stoffe innerhalb von Minuten

(Kreislauf als Mischorgan; durchschnittliche Rezirkulationszeit ≤1

Minute) mittels konvektivem Transport. Die Aufnahme in das Interstitium (vorwiegend diffusiv) und von hier in die Zellen dauert Stunden bis Tage