Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Proteine, Lipide, Kohlenhydrate

Proteine, Lipide, Kohlenhydrate

Anabolismus: ανα-βολισμός = Hinauf-wurf (βάλλειν = werfen)

Anabolismus: ανα-βολισμός = Hinauf-wurf (βάλλειν = werfen)| Der Bedarf an Makronährstoffen

(Proteine, Lipide, Kohlenhydrate) für Aufbau und

Funktion ist abhängig von Körpergewicht, Belastungsgrad

(physisch, psychisch, immunologisch), Geschlecht, Alter,

Gesundheitszustand, Schwangerschaft und

Stillperiode. Die Körperreserven sind sehr unterschiedlich: Kohlenhydrate werden für den Energiestoffwechsel vor allem in der Leber (70-150 g) und in der Muskulatur (150-300 g) gespeichert - die Leberreserve für den Bedarf anderer Gewebe, wie Gehirn, rote Blutkörperchen oder Nierenmark; die Muskulatur utilisiert ihre Reserve selbst. Die Kohlenhydratzufuhr trägt etwa die Hälfte der gesamten Energiezufuhr - abhängig von der Ernährungsform (Zufuhr von Fetten) und vom Ausmaß an Muskelbelastung (Spitzenbelastungen verlangen kurzzeitig teils anaerobe Nutzung von Glucose, Dauerbelastung vorwiegend freie Fettsäuren). Lipide werden vor allem als Neutralfette in Adipozyten gespeichert (Durchschnittswert ~15 kg) - eine lange nutzbare Reserve (beim Abbau der Neutralfette entstehen Fettsäuren und Glycerin). Die Leber kann aus freien Fettsäuren Ketone bilden, die in Hungerperioden für das Gehirn nutzbar sind (Ketose). Insgesamt sollten nicht mehr als 30% der Energie in Lipidform zugeführt werden; wirklich notwendig ist die Zufuhr essentieller Fettsäuren. Proteine (Körperspeicher 6-12 kg) werden für den Energiestoffwechsel nur ausnahmsweise genutzt (Katabolismus); sie sind u.a. Quelle von Stickstoff- und Schwefelverbindungen. Der Pool an freien Aminosäuren einer erwachsenen Person beträgt etwa 130 g, der Großteil davon findet sich in der Muskulatur (~1% im Blut). Als optimale Eiweißzufuhr wird ein Wert von 0,8 g pro kg Körpermasse pro Tag angesehen, bei besonderen Anforderungen bis zu ~2 g/kg/d. |

Proteine

Proteine  Lipide

Lipide

Kohlenhydrate

Kohlenhydrate  Vergleichstabelle

Vergleichstabelle

Core messages

Core messages Körpermasse (Bedarfswerte pro kg KG anzugeben) und

Körpermasse (Bedarfswerte pro kg KG anzugeben) und  Körperlicher Belastung / Aktivität (Tagesumsatz kann sich bis zu etwa verdreifachen, z.B. von ~8 auf >20 MJ/d)

Körperlicher Belastung / Aktivität (Tagesumsatz kann sich bis zu etwa verdreifachen, z.B. von ~8 auf >20 MJ/d) Alter (Umsatz pro kg KG sinkt mit dem Alter, nimmt aber bei Wachstumsschüben zu)

Alter (Umsatz pro kg KG sinkt mit dem Alter, nimmt aber bei Wachstumsschüben zu) Geschlecht (Körperzusammensetzung: Männer - höherer Anteil an Muskelmasse an KG, Frauen - höherer Anteil an Fettmasse an KG)

Geschlecht (Körperzusammensetzung: Männer - höherer Anteil an Muskelmasse an KG, Frauen - höherer Anteil an Fettmasse an KG) Psychischer Belastung (Bedarf kann mit Belastung zunehmen)

Psychischer Belastung (Bedarf kann mit Belastung zunehmen) Gesundheitszustand (z.B. erhöhter Bedarf im Postaggressions-Stoffwechsel)

Gesundheitszustand (z.B. erhöhter Bedarf im Postaggressions-Stoffwechsel) Über das System der Energieversorgung durch Fette, Kohlenhydrate und Protein s. dort

Über das System der Energieversorgung durch Fette, Kohlenhydrate und Protein s. dort Zu den Energiespeichern im Körper s. dort

Zu den Energiespeichern im Körper s. dort Der Speichel enthält

folgende Enzyme: α-Amylase (Ptyalin), Speichellipase (weiters Kallikrein, antimikrobielle Enzyme) -

Der Speichel enthält

folgende Enzyme: α-Amylase (Ptyalin), Speichellipase (weiters Kallikrein, antimikrobielle Enzyme) -  s. dort

s. dort Das Magensekret enthält

folgende Enzyme: Pepsin(ogen), Magenlipase -

Das Magensekret enthält

folgende Enzyme: Pepsin(ogen), Magenlipase -  s. dort

s. dort Das Pankreassekret

enthält folgende Enzyme: Amylase, Trypsin(ogen), Chymotrypsin(ogen),

Carboxypeptidase, Elastase, Lipase-Colipase, Phospholipase,

Cholesterinesterase -

Das Pankreassekret

enthält folgende Enzyme: Amylase, Trypsin(ogen), Chymotrypsin(ogen),

Carboxypeptidase, Elastase, Lipase-Colipase, Phospholipase,

Cholesterinesterase -  s. dort

s. dort Die Dünndarmschleimhaut

produziert folgende Faktoren: Enterokinase, Peptidasen (Dipeptidase,

Aminooligopeptidase) und Disaccharidasen (Maltase, Sucrase, Laktase,

Trehalase, Isomaltase) -

Die Dünndarmschleimhaut

produziert folgende Faktoren: Enterokinase, Peptidasen (Dipeptidase,

Aminooligopeptidase) und Disaccharidasen (Maltase, Sucrase, Laktase,

Trehalase, Isomaltase) -  s. dort

s. dort Abbildung):

Abbildung):

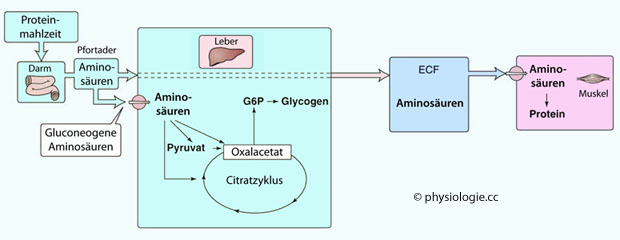

Abbildung: Postprandiale Speicherung von Protein

Abbildung: Postprandiale Speicherung von Protein Der (auf das Körpergewicht normierte) Eiweißbedarf

einer erwachsenen Person beträgt typischerweise ~0,8 g/kg/Tag (>65 Jahre: 1 g/kg/Tag). Kleinkinder (bis 2,5 g/kg/Tag),

Schwangere (~1 g/kg/Tag), Sportler, oder Patienten nach einem chirurgischen Eingriff

kommen damit nicht aus: Bei ihnen steigt der Eiweißbedarf. Auch die Qualität der Nahrungsmittel muss

berücksichtigt werden: Während ein Anteil von 20% an essentiellen

Aminosäuren an der Eiweißzufuhr beim Erwachsenen ausreicht, liegt

dieser Wert für Kleinkinder bei 40%.

Der (auf das Körpergewicht normierte) Eiweißbedarf

einer erwachsenen Person beträgt typischerweise ~0,8 g/kg/Tag (>65 Jahre: 1 g/kg/Tag). Kleinkinder (bis 2,5 g/kg/Tag),

Schwangere (~1 g/kg/Tag), Sportler, oder Patienten nach einem chirurgischen Eingriff

kommen damit nicht aus: Bei ihnen steigt der Eiweißbedarf. Auch die Qualität der Nahrungsmittel muss

berücksichtigt werden: Während ein Anteil von 20% an essentiellen

Aminosäuren an der Eiweißzufuhr beim Erwachsenen ausreicht, liegt

dieser Wert für Kleinkinder bei 40%. s. dort).

Peptide können ausschließlich aus Aminosäuren aufgebaut sein

(Oligopeptide: ≤10 Aminosäuren, Polypeptide: ≤100 Aminosäuren, darüber:

Proteine), zusammengesetzte Proteine aus einem Aminosäure- und einem

Nichtproteinanteil, wie Lipiden (Lipoproteine), Sacchariden,

Nukleinsäuren, Porphyrinen, Metallen.

s. dort).

Peptide können ausschließlich aus Aminosäuren aufgebaut sein

(Oligopeptide: ≤10 Aminosäuren, Polypeptide: ≤100 Aminosäuren, darüber:

Proteine), zusammengesetzte Proteine aus einem Aminosäure- und einem

Nichtproteinanteil, wie Lipiden (Lipoproteine), Sacchariden,

Nukleinsäuren, Porphyrinen, Metallen.

Abbildung: Proteinumsatzwerte bei einer gesunden erwachsenen Person (~70 kg KG) im steady state

Abbildung: Proteinumsatzwerte bei einer gesunden erwachsenen Person (~70 kg KG) im steady state

Abbildung),

entsprechend 3-4 g/kg KG (bei Säuglingen und in Wachstumsperioden 4-6,5

g/kg). Zu den Proteinen in der Nahrung kommen noch etwa 40 Gramm von

abgeschilfertem Darmepithel sowie sezernierten Eiweißen.

Abbildung),

entsprechend 3-4 g/kg KG (bei Säuglingen und in Wachstumsperioden 4-6,5

g/kg). Zu den Proteinen in der Nahrung kommen noch etwa 40 Gramm von

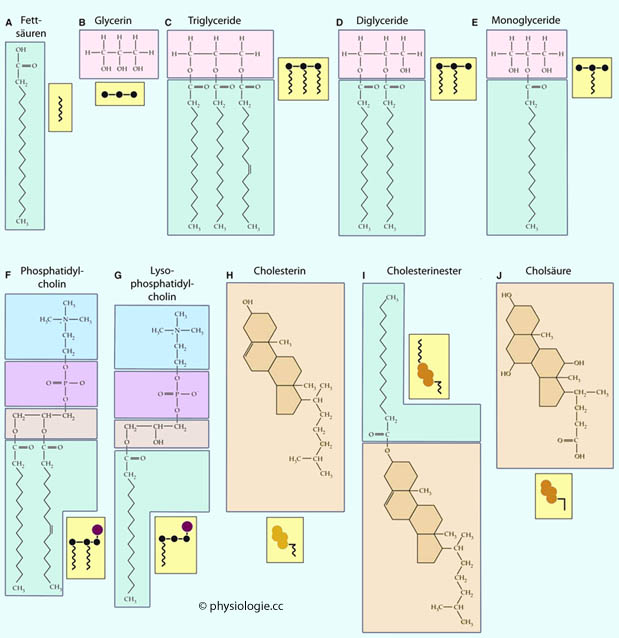

abgeschilfertem Darmepithel sowie sezernierten Eiweißen. als Energielieferanten (Fettsäuren) und Energiespeicher (Neutralfette)

als Energielieferanten (Fettsäuren) und Energiespeicher (Neutralfette)

für mechanische Polsterung (z.B. Nierenfett) und thermische Isolierung (Unterhaut)

für mechanische Polsterung (z.B. Nierenfett) und thermische Isolierung (Unterhaut)

in zellulären Membranen (Außenhaut, Zellorganellen - Phospholipide, Cholesterin)

in zellulären Membranen (Außenhaut, Zellorganellen - Phospholipide, Cholesterin)

in Nervenscheiden (Beeinflussung der Leitungsgeschwindigkeit)

in Nervenscheiden (Beeinflussung der Leitungsgeschwindigkeit)

als Signalstoffe (z.B. Steroidhormone, Eikosanoide)

als Signalstoffe (z.B. Steroidhormone, Eikosanoide)

als fettlösliche Vitamine

als fettlösliche Vitamine

als Träger von Geschmacks- bzw. Aromastoffen

als Träger von Geschmacks- bzw. Aromastoffen Erythrozyten haben keine Mitochondrien und können daher den Citratzyklus nicht nutzen;

Erythrozyten haben keine Mitochondrien und können daher den Citratzyklus nicht nutzen; das Nierenmark ist kaum durchblutet, da sonst der Gegenstrom-Konzentrationsmechanismus nicht funktionieren würde;

das Nierenmark ist kaum durchblutet, da sonst der Gegenstrom-Konzentrationsmechanismus nicht funktionieren würde; im ZNS verhindert die Blut-Hirn-Schranke den Übertritt von Fettsäuren aus dem Kreislauf in das Hirngewebe.

im ZNS verhindert die Blut-Hirn-Schranke den Übertritt von Fettsäuren aus dem Kreislauf in das Hirngewebe.

Abbildung: Struktur der wichtigsten Lipide

Abbildung: Struktur der wichtigsten Lipide

ω-3-Fettsäuren: z.B. α-Linolensäure

ω-3-Fettsäuren: z.B. α-Linolensäure ω-6-Fettsäuren: z.B. Linolsäure, Arachidonsäure

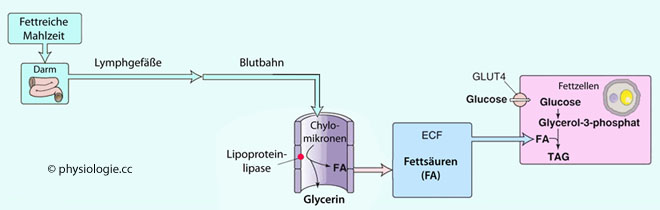

ω-6-Fettsäuren: z.B. Linolsäure, Arachidonsäure Abbildung zeigt, wie Nahrungsfett im Körper gespeichert wird:

Abbildung zeigt, wie Nahrungsfett im Körper gespeichert wird:

Abbildung: Postprandiale Speicherung von Lipiden

Abbildung: Postprandiale Speicherung von Lipiden Eine typische Tagesration enthält in unseren Breiten 100-140 g Fett, was ungefähr die Hälfte des Energiebedarfs deckt. Dieses Fett in der Nahrung besteht zu >90% aus Triglyzeriden, 4-6 g/d sind Phospholipide (Zellmembranen) und ~0,5 g/d Cholesterin. Endogen

sind 10-15 g/d Phospholipide (vorwiegend Phosphatidylcholin) und 1-2

g/d Cholesterin aus der Galle (das 2-4fache der Menge an Phospholipiden

und Cholesterin in der Nahrung). Weitere 2-6 g Lipide stammen aus

abgeschilfertem Darmepithel; dazu kommen ~10 g/d Lipide aus abgestorbenen Bakterien im Dickdarm.

Eine typische Tagesration enthält in unseren Breiten 100-140 g Fett, was ungefähr die Hälfte des Energiebedarfs deckt. Dieses Fett in der Nahrung besteht zu >90% aus Triglyzeriden, 4-6 g/d sind Phospholipide (Zellmembranen) und ~0,5 g/d Cholesterin. Endogen

sind 10-15 g/d Phospholipide (vorwiegend Phosphatidylcholin) und 1-2

g/d Cholesterin aus der Galle (das 2-4fache der Menge an Phospholipiden

und Cholesterin in der Nahrung). Weitere 2-6 g Lipide stammen aus

abgeschilfertem Darmepithel; dazu kommen ~10 g/d Lipide aus abgestorbenen Bakterien im Dickdarm.

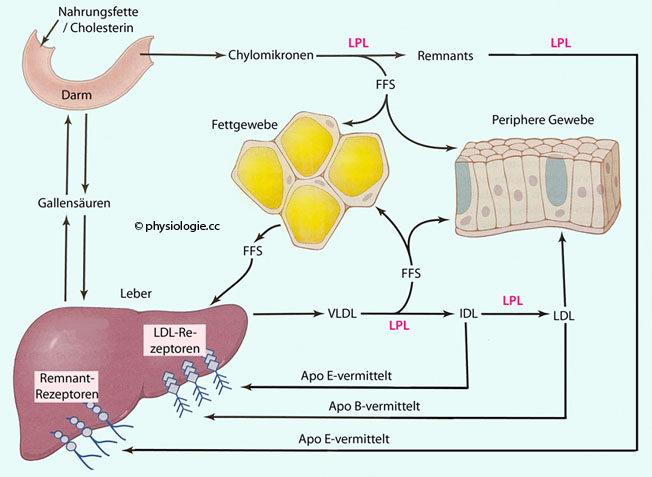

Abbildung: Wege der Lipidverwertung

Abbildung: Wege der Lipidverwertung

Proteine, Insulin, cholesterinreiche Kost steigern die Desaturase-Aktivität, die Zellmembranen werden geschmeidiger

Proteine, Insulin, cholesterinreiche Kost steigern die Desaturase-Aktivität, die Zellmembranen werden geschmeidiger Beim Fasten sowie bei Personen mit Diabetes mellitus ist die Desaturase-Aktivität gesenkt, die Fließfähigkeit der Membranen nimmt ab

Beim Fasten sowie bei Personen mit Diabetes mellitus ist die Desaturase-Aktivität gesenkt, die Fließfähigkeit der Membranen nimmt ab

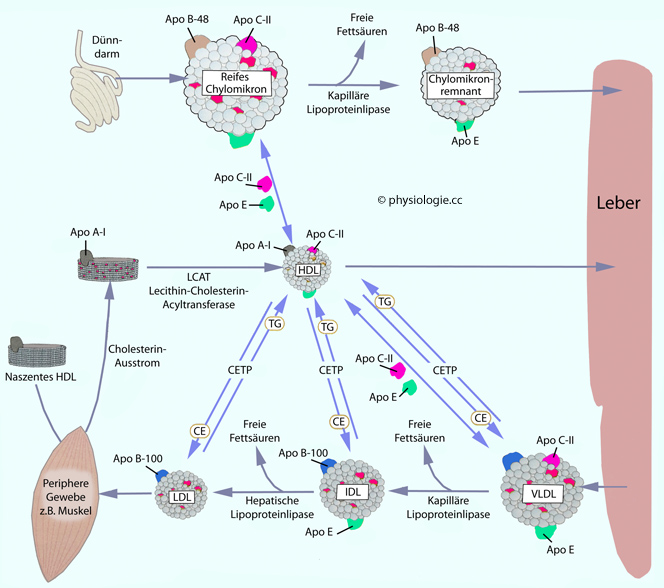

Abbildung: Funktion und Verarbeitung von Lipoproteinen im Blut (Synopsis)

Abbildung: Funktion und Verarbeitung von Lipoproteinen im Blut (Synopsis) Über Chylomikronen, VLDL, IDL und LDL s. auch dort

Über Chylomikronen, VLDL, IDL und LDL s. auch dort Zum Cholesterinsystem s. dort

Zum Cholesterinsystem s. dort Zur Fettverdauung s. dort

Zur Fettverdauung s. dort vgl. dort

vgl. dortKohlenhydrate: Klassifizierung Allgemeine Formel: CnH2nOn |

||

| Monosaccharide |

Glucose (Glc) |

Häufigster Einfachzucker (γλυκύς = süß) |

| Galactose (Gal) |

In Milch (γάλακτος = Milch), Schleimhäuten ("Schleimzucker") |

|

| Fructose (Fru) |

In Früchten (Fruchtzucker), Honig |

|

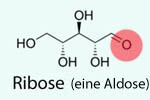

| (Desoxy-) Ribose |

Komponenten von DNA / RNA |

|

| Disaccharide |

Maltose (Glc + Glc) |

Malzzucker (Abbauprodukt von Stärke) Hydrolyse durch Maltase |

| Lactose (Glc + Gal) |

Milchzucker Hydrolyse durch Lactase (ß-Galactosidase) |

|

| Sucrose (Glc + Fru) |

In Früchten, Honig, Haushaltszucker Hydrolyse durch Invertase / Sucrase-Isomaltase |

|

| Oligosaccharide (bestehen aus 3-10 Monosacchariden) |

Polymere aus einer Mischung von diversen Monosacchariden |

An Proteine (Glykoproteine) und Lipide (Glykolipide) angehaftet |

| Polysaccharide (>10 Einheiten) |

Zellulose (Glc-Polymer) |

Pflanzliche Herkunft, unverdaulich |

| Stärke (Glc-Polymer) | Pflanzliche Speicherform von Glucose durch Amylasen spaltbar |

|

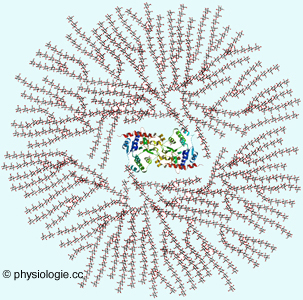

| Glykogen (Glc-Polymer) | Tierische Speicherform von Glucose Spaltung durch mehrere Enzyme |

|

| Glykosaminoglykane (=Mucopolysaccharide) |

Komponenten von Proteoglykanen |

|

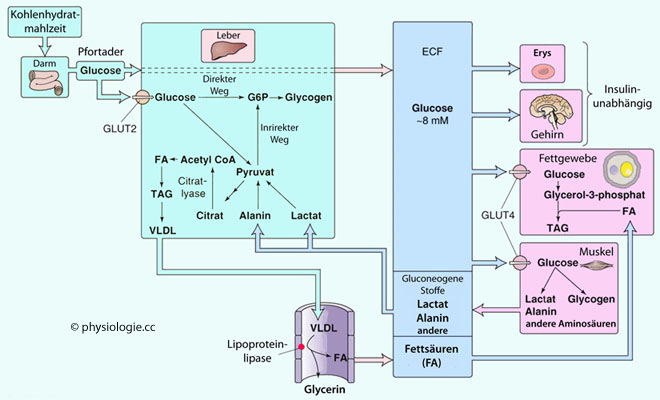

Abbildung). Der Glucosespiegel im Blut wird dabei in einem

physiologischen Bereich gehalten, was einerseits durch Anregung der

Glucoseverwertung - vor allem durch Leber und Muskulatur -,

andererseits Hemmung der hepatischen Glucoseproduktion erreicht wird

(niedrige Glucagon-, hohe Insulinausschüttung).

Abbildung). Der Glucosespiegel im Blut wird dabei in einem

physiologischen Bereich gehalten, was einerseits durch Anregung der

Glucoseverwertung - vor allem durch Leber und Muskulatur -,

andererseits Hemmung der hepatischen Glucoseproduktion erreicht wird

(niedrige Glucagon-, hohe Insulinausschüttung).

Abbildung: Postprandiale Nutzung von Kohlenhydraten

Abbildung: Postprandiale Nutzung von Kohlenhydraten

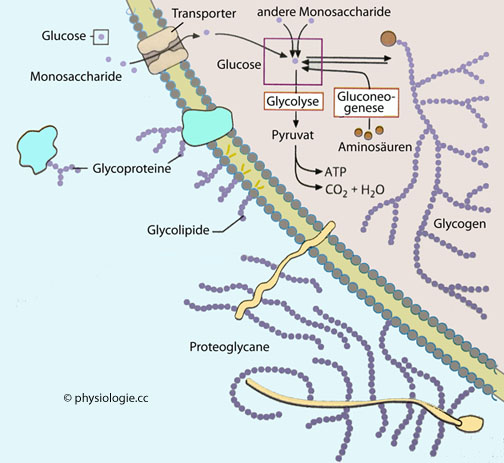

für die Energieversorgung (diese erfolgt zur Hälfte aus Kohlenhydraten)

für die Energieversorgung (diese erfolgt zur Hälfte aus Kohlenhydraten) als Baustoffe (Glykoproteine und Glykolipide in Zellmembranen, Proteoglykane im extrazellulären Maschenwerk, Zelladhäsionsmoleküle (interzelluläre Adhäsion sowie zwischen Zelle und extrazellulärer Matrix), Bestandteile von Nukleiden (Desoxyribose in DNA, Ribose in RNA), Muzine, Kohlenhydratanteil in Plasmaglobulinen

als Baustoffe (Glykoproteine und Glykolipide in Zellmembranen, Proteoglykane im extrazellulären Maschenwerk, Zelladhäsionsmoleküle (interzelluläre Adhäsion sowie zwischen Zelle und extrazellulärer Matrix), Bestandteile von Nukleiden (Desoxyribose in DNA, Ribose in RNA), Muzine, Kohlenhydratanteil in Plasmaglobulinen

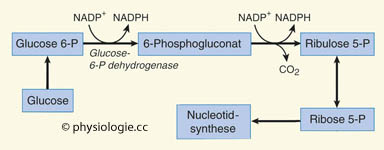

für Biosynthesen, bei denen Kohlenhydrate verbraucht werden:

Fettsäuren, (nicht-essenzielle) Aminosäuren, Nukleotide

(Pentosephosphatweg)

für Biosynthesen, bei denen Kohlenhydrate verbraucht werden:

Fettsäuren, (nicht-essenzielle) Aminosäuren, Nukleotide

(Pentosephosphatweg) für Signalübertragungszwecke (Membranrezeptoren, interzelluläre Verbindungen)

für Signalübertragungszwecke (Membranrezeptoren, interzelluläre Verbindungen)

Glykoproteine: Oligosaccharide + Protein; auf Außenseite von Zellmembranen, Mehrzahl sezernierter Proteine

Glykoproteine: Oligosaccharide + Protein; auf Außenseite von Zellmembranen, Mehrzahl sezernierter Proteine Glykolipide: Oligosaccharide + Lipid; meist in Membranen, oft antigen

Glykolipide: Oligosaccharide + Lipid; meist in Membranen, oft antigen Proteoglykane: 95% Glykosaminoglykan + 5% Protein; in Bindegewebe und Gelenksflüssigkeit

Proteoglykane: 95% Glykosaminoglykan + 5% Protein; in Bindegewebe und Gelenksflüssigkeit Die Zufuhr von Kohlenhydraten ist nicht essentiell - sie können im

körpereigenen Stoffwechsel aus Aminosäuren, theoretisch auch aus Fetten

gebildet werden. Die Empfehlung der WHO läuft auf eine Zufuhr von 5-6 g/kg/d

oder 55-60 (-75)% des Energiebedarfs in Form von Kohlenhydraten hinaus

- vor allem hochmolekular (Vollkornprodukte u.a.), Mono- und

Disaccharide sollten nicht mehr als 10% der Gesamtzufuhr ausmachen.

Die Zufuhr von Kohlenhydraten ist nicht essentiell - sie können im

körpereigenen Stoffwechsel aus Aminosäuren, theoretisch auch aus Fetten

gebildet werden. Die Empfehlung der WHO läuft auf eine Zufuhr von 5-6 g/kg/d

oder 55-60 (-75)% des Energiebedarfs in Form von Kohlenhydraten hinaus

- vor allem hochmolekular (Vollkornprodukte u.a.), Mono- und

Disaccharide sollten nicht mehr als 10% der Gesamtzufuhr ausmachen.

Abbildung: Extra- und intrazelluläre Kohlenhydrate

Abbildung: Extra- und intrazelluläre Kohlenhydrate

Hexosen (6 C-Atome), wie Glucose (Traubenzucker), Fructose (Fruchtzucker), Galactose (Schleimzucker), Mannose

Hexosen (6 C-Atome), wie Glucose (Traubenzucker), Fructose (Fruchtzucker), Galactose (Schleimzucker), Mannose Pentosen (5 C-Atome), wie Ribose, Arabinose, Xylose

Pentosen (5 C-Atome), wie Ribose, Arabinose, Xylose

Aldosen (der Carbonylsauerstoff befindet sich an einem C-terminalen Ende) - z.B. Glucose, Galactose, Ribose - und

Aldosen (der Carbonylsauerstoff befindet sich an einem C-terminalen Ende) - z.B. Glucose, Galactose, Ribose - und Ketosen (der Carbonylsauerstoff befindet sich an einem anderen C-Atom, meist C-2 - z.B. Fructose, Ribulose (Abbildungen)

Ketosen (der Carbonylsauerstoff befindet sich an einem anderen C-Atom, meist C-2 - z.B. Fructose, Ribulose (Abbildungen) Saccharose (Glucose und Fructose, α-1,2-glykosidisch verknüpft - auch

Rohr-, Rüben-, Kristall-, Haushaltszucker) wird aus Zuckerrüben,

Zuckerrohr oder Ahornsaft gewonnen und ist das wichtigste Süßungsmittel

der menschlichen Nahrung

Saccharose (Glucose und Fructose, α-1,2-glykosidisch verknüpft - auch

Rohr-, Rüben-, Kristall-, Haushaltszucker) wird aus Zuckerrüben,

Zuckerrohr oder Ahornsaft gewonnen und ist das wichtigste Süßungsmittel

der menschlichen Nahrung Lactose (Glucose und Galactose, ß-glykosidisch verbunden) wird fast

ausschließlich in Milchdrüsen von Säugetieren synthetisiert (

Lactose (Glucose und Galactose, ß-glykosidisch verbunden) wird fast

ausschließlich in Milchdrüsen von Säugetieren synthetisiert ( Anteil in

der Milch s. dort). Bei Lactasemangel im Darm entsteht Lactoseintoleranz (vorwiegend in sonnenreichen Weltregionen), Kinder haben mehr Lactaseaktivität als erwachsene Personen

Anteil in

der Milch s. dort). Bei Lactasemangel im Darm entsteht Lactoseintoleranz (vorwiegend in sonnenreichen Weltregionen), Kinder haben mehr Lactaseaktivität als erwachsene Personen Maltose (2 x Glucose α-1,4-glykosidisch) und Isomaltose (2 x Glucose α-1,6-glykosidisch verknüpft)

kommt zumeist als Produkt der Hydrolisierung von Stärke in der Nahrung

vor (Keimen / Mälzen von Getreide) und entsteht bei der Verdauung von

Stärke im Darm.

Maltose (2 x Glucose α-1,4-glykosidisch) und Isomaltose (2 x Glucose α-1,6-glykosidisch verknüpft)

kommt zumeist als Produkt der Hydrolisierung von Stärke in der Nahrung

vor (Keimen / Mälzen von Getreide) und entsteht bei der Verdauung von

Stärke im Darm. Beispiele: Raffinose (Trisaccharid aus Glucose, Galactose und Fructose, kommt in Zuckerrüben vor), Maltotriose (entsteht bei der Verdauung von Stärke im Dünndarm), Oligofructosen (in Bananen, Spargel, Zwiebeln).

Beispiele: Raffinose (Trisaccharid aus Glucose, Galactose und Fructose, kommt in Zuckerrüben vor), Maltotriose (entsteht bei der Verdauung von Stärke im Dünndarm), Oligofructosen (in Bananen, Spargel, Zwiebeln).

Abbildung: Glykogen

Abbildung: Glykogen

Beispiele:

Beispiele: Abbildung oben) findet sich in tierischem Gewebe.

Abbildung oben) findet sich in tierischem Gewebe.| Eiweiße |

Fette |

Kohlenhydrate |

|

| Wo? (Nahrungsquelle) |

Fleisch, Eier, Milchprodukte, pflanzliches Eiweiß |

Öle, Fette |

Polysaccharide: Stärke, Glykogen Disaccharide: Zucker Monosaccharide: Fruktose |

| Brennwert (kJ/g) |

17 |

39 |

17 |

| Kalorisches Äquivalent (kJ/l O2) |

20 |

20 |

21 |

| RQ (VO2 / VCO2) |

0,8 |

0,7 |

1,0 |

| Tagesdosis optimal (g/kg KG) |

0,8 |

1,0 |

3,5 |

| Körperspeicher (g) |

10-15 |

10-20 |

~500 |

| Wenn alleine metabolisiert: Energie reicht theoretisch für... |

~20 Tage |

50-60 Tage (bei Adipösen entsprechend länger) |

Freie Glucose: ≤0,5 h Glykogen: ≤18 h |

| Essentielle Bestandteile |

Essentielle Aminosäuren |

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren |

? |

Marasmus ist eine Ernährungsstörung als Folge einer Unterversorgung mit Proteinen und Kohlenhydraten kombiniert mit einem Kaloriendefizit. Die betroffenen Personen sind abgemagert und weisen wenig subkutanes Fett auf.

Marasmus ist eine Ernährungsstörung als Folge einer Unterversorgung mit Proteinen und Kohlenhydraten kombiniert mit einem Kaloriendefizit. Die betroffenen Personen sind abgemagert und weisen wenig subkutanes Fett auf.  Kwashiorkor entsteht bei längerdauerndem Proteinmangel kombiniert mit hoher Zufuhr an Kohlenhydraten, welche den Kalorienbedarf deckt. Kennzeichnend sind Anzeichen erniedrigten kolloidosmotischen Effekts der Plasmaproteine (Ödeme an Füßen und Händen, aufgetriebenes Abdomen - Aszites), Fettleber, Hautläsionen.

Kwashiorkor entsteht bei längerdauerndem Proteinmangel kombiniert mit hoher Zufuhr an Kohlenhydraten, welche den Kalorienbedarf deckt. Kennzeichnend sind Anzeichen erniedrigten kolloidosmotischen Effekts der Plasmaproteine (Ödeme an Füßen und Händen, aufgetriebenes Abdomen - Aszites), Fettleber, Hautläsionen.

Proteine machen ≥15 Massen-%

des Körpers aus, etwa die Hälfte davon in der Skelettmuskulatur:

Bausubstanzen (z.B. Kollagen), Funktions- (z.B. Enzyme, kontraktiler

Apparat) und Informationsträger (z.B. Hormone), Erkennungsmoleküle

(Antikörper, Rezeptoren). Sie liefern u.a. Stickstoff und Schwefel. Das Verhältnis von Gewebe- zu Plasmaeiweiß beträgt 33:1; Blutplasma enthält ~3g Cystein in Form von Glutathion, entsprechend einer Cysteinreserve für 3 Tage (SH-Quelle). Glutamin trägt zu ~20% zum extrazellulären Aminosäurepool bei (führende Aminosäure im Blutplasma). Der Eiweißbedarf einer erwachsenen Person beträgt mindestens ~0,8-1 g/kg KG/Tag (Kleinkinder bis 2,5 g/kg/Tag), der Umsatz üblicherweise ~300 g/d, entsprechend 3-4 g/kg KG (bei Säuglingen und in Wachstumsperioden 4-6,5 g/kg).

Bei andauernd starker körperlicher, metabolischer oder immunologischer

Belastung sowie in der Schwangerschaft steigt der Eiweißbedarf. Der Anteil an essentiellen Aminosäuren sollte mindestens 20%, bei Kleinkindern 40% betragen Proteine machen ≥15 Massen-%

des Körpers aus, etwa die Hälfte davon in der Skelettmuskulatur:

Bausubstanzen (z.B. Kollagen), Funktions- (z.B. Enzyme, kontraktiler

Apparat) und Informationsträger (z.B. Hormone), Erkennungsmoleküle

(Antikörper, Rezeptoren). Sie liefern u.a. Stickstoff und Schwefel. Das Verhältnis von Gewebe- zu Plasmaeiweiß beträgt 33:1; Blutplasma enthält ~3g Cystein in Form von Glutathion, entsprechend einer Cysteinreserve für 3 Tage (SH-Quelle). Glutamin trägt zu ~20% zum extrazellulären Aminosäurepool bei (führende Aminosäure im Blutplasma). Der Eiweißbedarf einer erwachsenen Person beträgt mindestens ~0,8-1 g/kg KG/Tag (Kleinkinder bis 2,5 g/kg/Tag), der Umsatz üblicherweise ~300 g/d, entsprechend 3-4 g/kg KG (bei Säuglingen und in Wachstumsperioden 4-6,5 g/kg).

Bei andauernd starker körperlicher, metabolischer oder immunologischer

Belastung sowie in der Schwangerschaft steigt der Eiweißbedarf. Der Anteil an essentiellen Aminosäuren sollte mindestens 20%, bei Kleinkindern 40% betragen Der Körper

benötigt Lipide als Energielieferanten (Fettsäuren) und Energiespeicher

(Neutralfette), für mechanische Polsterung (z.B. Nierenfett) und

thermische Isolierung (Unterhaut), in zellulären Membranen (Außenhaut,

Zellorganellen - Phospholipide, Cholesterin), in Nervenscheiden (Leitungsgeschwindigkeit), als Signalstoffe (z.B. Steroidhormone, Eikosanoide),

als fettlösliche Vitamine und als Träger von Geschmacks- bzw.

Aromastoffen. Die Kettenlänge bestimmt die Löslichkeit von Fettsäuren

in wässrigen Medien (ab 14 C-Atomen unlöslich); je größer die Zahl der

Doppelbindungen, desto flüssiger (bei Raumtemperatur). 30% des Energiebedarfs sollte in Form von Lipiden erfolgen, mit einem 10-13%-Anteil von einfach ungesättigten (cis-konfigurierten) Fettsäuren (gesättigte Fettsäuren maximal 10%); die Linolsäurezufuhr soll 2,5%, die an α-Linolensäure 0,5% der täglich zugeführten Energie entsprechen. Freie Fettsäuren werden vor allem von Muskelgewebe genutzt, die Leber kann aus ihnen Ketonkörper bilden Der Körper

benötigt Lipide als Energielieferanten (Fettsäuren) und Energiespeicher

(Neutralfette), für mechanische Polsterung (z.B. Nierenfett) und

thermische Isolierung (Unterhaut), in zellulären Membranen (Außenhaut,

Zellorganellen - Phospholipide, Cholesterin), in Nervenscheiden (Leitungsgeschwindigkeit), als Signalstoffe (z.B. Steroidhormone, Eikosanoide),

als fettlösliche Vitamine und als Träger von Geschmacks- bzw.

Aromastoffen. Die Kettenlänge bestimmt die Löslichkeit von Fettsäuren

in wässrigen Medien (ab 14 C-Atomen unlöslich); je größer die Zahl der

Doppelbindungen, desto flüssiger (bei Raumtemperatur). 30% des Energiebedarfs sollte in Form von Lipiden erfolgen, mit einem 10-13%-Anteil von einfach ungesättigten (cis-konfigurierten) Fettsäuren (gesättigte Fettsäuren maximal 10%); die Linolsäurezufuhr soll 2,5%, die an α-Linolensäure 0,5% der täglich zugeführten Energie entsprechen. Freie Fettsäuren werden vor allem von Muskelgewebe genutzt, die Leber kann aus ihnen Ketonkörper bilden  Nahrung enthält typischerweise ~50

Gewichts-% Kohlenhydrate: ~50% Stärke, ~30% Saccharose, ~6% Lactose,

1-2% Maltose. Benötigt werden diese für die Energieversorgung, als

Baustoffe (Muzine, Glykoproteine, Proteoglykane, Glykolipide, Zelladhäsionsmoleküle,

Nukleotide), für kohlenhydratverbrauchende Biosynthesen, für

Signalübertragung (Membranrezeptoren, interzelluläre Verbindungen).

Kohlenhydrate können notfalls aus (glukogenen) Aminosäuren gebildet werden. Der tägliche Umsatz beträgt

~200 g/d (davon ~70% für das Gehirn). Die minimale tägliche Zufuhr an Kohlenhydraten wird auf 10% des Energiebedarfs geschätzt (~1 g/kg KG) Nahrung enthält typischerweise ~50

Gewichts-% Kohlenhydrate: ~50% Stärke, ~30% Saccharose, ~6% Lactose,

1-2% Maltose. Benötigt werden diese für die Energieversorgung, als

Baustoffe (Muzine, Glykoproteine, Proteoglykane, Glykolipide, Zelladhäsionsmoleküle,

Nukleotide), für kohlenhydratverbrauchende Biosynthesen, für

Signalübertragung (Membranrezeptoren, interzelluläre Verbindungen).

Kohlenhydrate können notfalls aus (glukogenen) Aminosäuren gebildet werden. Der tägliche Umsatz beträgt

~200 g/d (davon ~70% für das Gehirn). Die minimale tägliche Zufuhr an Kohlenhydraten wird auf 10% des Energiebedarfs geschätzt (~1 g/kg KG) |