Regulation der Atmung

Regulation der Atmung

Bötzinger-Komplex:

Neuronengruppe im Hirnstamm (Atemzentrum), die von Jack Feldman (UCLA)

während eines Meetings nach einer auf dem Tisch stehenden Flasche

Weißwein (Bötzinger) benannt wurde

Bötzinger-Komplex:

Neuronengruppe im Hirnstamm (Atemzentrum), die von Jack Feldman (UCLA)

während eines Meetings nach einer auf dem Tisch stehenden Flasche

Weißwein (Bötzinger) benannt wurde

| Die Atmung folgt einem autonomen Rhythmus (Spontanatmung), andererseits wird sie durch zahlreiche periphere (Rückkopplung) und zentrale Impulse (Steuerung)

modifiziert. Nervenzellgruppen im Hirnstamm generieren durch wechselseitige Anregung und Hemmung spontane

Entladungssalven. Sie reagieren auf zentrale Steuerimpulse sowie Signale von peripheren Rezeptoren und werden als Atemzentrum zusammengefasst. Physische Belastung steigert die Ventilation bis etwa 20-fach, angeregt durch zentrale (vor allem aus motorischen Zentren, "Mitinnervation") und periphere Impulse (aus dem Bewegungssystem und der Lunge). Steigender pCO2 (auch sinkender pH oder pO2) - erfasst durch Chemorezeptoren in Hirnstamm und arteriellen Glomuskörperchen - ist ein weiterer wichtiger Atemantrieb, erhöhter CO2-Partialdruck (Hyperkapnie) kann die Ventilation bis ~10fach steigern. Die Empfindlichkeit der Atemantriebe kann durch Begleitfaktoren beeinflust werden, z.B. verändert der pO2 die CO2-Kennkurve (Reaktion der Atmung auf veränderte CO2-Werte). Aus der Lunge melden Dehnungs- und Irritationsrezeptoren, sie begrenzen die Atemtiefe (Hering-Breuer-Reflex) und beeinflussen Atemform und Bronchien (Weite, Sekretion). Die Bronchien sind parasympathisch (Bronchialmuskulatur) und sympathisch versorgt (Gefäße, Drüsen). Die Atmung ist in den Säure-Basen-Haushalt integriert: Sie ist das System, das die größte Menge an sauren Valenzen aus dem Körper entfernt (Kohlensäure). Nichtrespiratorische pH-Abweichungen werden durch vermehrtes oder verringertes Abatmen von CO2 korrigiert (respiratorische Kompensation). Eine Atemform, die in Relation zum Säure-Basen-Status zu viel CO2 abatmet, nennt man Hyperventilation (senkt den pCO2: Hypokapnie); atmet man zuwenig CO2 ab, spricht man von Hypoventilation (bewirkt Hyperkapnie). |

Atmung, Rezeptoren und Afferenzen

Atmung, Rezeptoren und Afferenzen  Weitere pulmonale Rezeptoren

Weitere pulmonale Rezeptoren  Periphere Chemorezeptoren

Periphere Chemorezeptoren  Zentrale Chemorezeptoren

Zentrale Chemorezeptoren  Atemzentrum

Atemzentrum  Respiratorische Sinusarrhythmie

Respiratorische Sinusarrhythmie  CO2, Hypo- und Hyperkapnie, Hypo- und Hyperventilation

CO2, Hypo- und Hyperkapnie, Hypo- und Hyperventilation

J-Rezeptoren

J-Rezeptoren  Azidose, Alkalose

Azidose, Alkalose  Hyper / Hypokapnie

Hyper / Hypokapnie  Eu-, Tachy-, Brady-, Apnoe

Eu-, Tachy-, Brady-, Apnoe

Core messages

Core messages M3-Rezeptoren dominieren in der Lunge, sie mediieren Bronchokonstiktion und Schleimbildung.

M3-Rezeptoren dominieren in der Lunge, sie mediieren Bronchokonstiktion und Schleimbildung.  M1-Rezeptoren regen die nikotinische Neurotransmission an,

M1-Rezeptoren regen die nikotinische Neurotransmission an,  M2-Rezeptoren

sind Autorezeptoren, sie vermitteln negative Rückkopplung an

postganglionären Zellen (Inhibition der Acetylcholinfreisetzung).

M2-Rezeptoren

sind Autorezeptoren, sie vermitteln negative Rückkopplung an

postganglionären Zellen (Inhibition der Acetylcholinfreisetzung).  Phosphodiesterasehemmer wirken bronchodilatierend und reduzieren den Atemwegwiderstand, indem sie [cAMP] in der Bronchialmuskulatur erhöhen. - Das direkt in die Lunge einzubringende ß2-Sympathomimetikum Salbutamol (Albutamol) wirkt bronchienerweiternd, eine Nebenwirkung (über ß1-Rezeptoren) ist Tachykardie.

Phosphodiesterasehemmer wirken bronchodilatierend und reduzieren den Atemwegwiderstand, indem sie [cAMP] in der Bronchialmuskulatur erhöhen. - Das direkt in die Lunge einzubringende ß2-Sympathomimetikum Salbutamol (Albutamol) wirkt bronchienerweiternd, eine Nebenwirkung (über ß1-Rezeptoren) ist Tachykardie.

Abbildung: Innervation der Atemwege

Abbildung: Innervation der Atemwege| Adrenalin erniedrigt den Atemwegwiderstand über relaxierende Wirkung von ß2-Adrenozeptoren an der Bronchialmuskulatur |

einerseits möglichst alle relevanten

Zustandsvariablen im Körper Berücksichtigung finden (wie momentane

Atemtiefe, Atemgaswerte, pH-Wert im Blut, Signale aus Oberflächen- und

Tiefensensibilität, Schmerzeinflüsse),

einerseits möglichst alle relevanten

Zustandsvariablen im Körper Berücksichtigung finden (wie momentane

Atemtiefe, Atemgaswerte, pH-Wert im Blut, Signale aus Oberflächen- und

Tiefensensibilität, Schmerzeinflüsse),  andererseits aktuelle

Präferenzen die regulative Oberhand zugewiesen bekommen (bei der Durchführung bestimmter motorischer Aufgaben, z.B. beim Sprechen, Schlucken, usw).

andererseits aktuelle

Präferenzen die regulative Oberhand zugewiesen bekommen (bei der Durchführung bestimmter motorischer Aufgaben, z.B. beim Sprechen, Schlucken, usw).  Periphere (in Paraganglien, Atemapparat,

Bewegungssystem, Haut, Sinnesorganen) und zentrale Rezeptoren (im

Gehirn) ermöglichen eine Steuerung der Atmung, die nicht auf bewusste

Kontrolle angewiesen ist.

Periphere (in Paraganglien, Atemapparat,

Bewegungssystem, Haut, Sinnesorganen) und zentrale Rezeptoren (im

Gehirn) ermöglichen eine Steuerung der Atmung, die nicht auf bewusste

Kontrolle angewiesen ist.

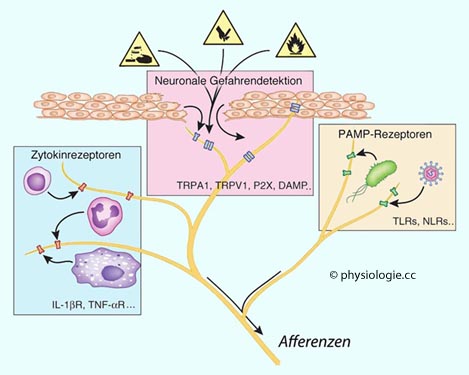

Abbildung: Gefahrenmeldungen aus der Umwelt treffen u.a. in lufthältigen Räumen der Lunge ein

Abbildung: Gefahrenmeldungen aus der Umwelt treffen u.a. in lufthältigen Räumen der Lunge ein Neuronale Gefahrenrezeptoren: TRP-Kanäle s. dort

Neuronale Gefahrenrezeptoren: TRP-Kanäle s. dort  P2X-Rezeptoren s. dort

P2X-Rezeptoren s. dort Zytokinrezeptoren: Interleukin s. dort

Zytokinrezeptoren: Interleukin s. dort  TNF s. dort

TNF s. dort

Rezeptoren in Lunge und Luftwegen   Nach Schwartzstein / Parker, Respiratory Physiology - A Clinical Approach (2006) |

||||

| Lage |

Fasern myelinisiert? |

Rezeptortyp |

Reiz |

Effekt auf Atmung |

| Obere Luftwege |

||||

| Nase |

ja |

mechanisch |

Strömung |

Abnahme |

| Rachen |

ja |

mechanisch |

Schlucken |

Stillstand |

| Lunge |

||||

| Langsam adaptierende Rezeptoren |

ja |

mechanisch |

Erweiterung der Lunge |

Erhöhte Exspirationszeit |

| Deflation der Lunge |

Erhöhte Atemfrequenz |

|||

| Rasch adaptierende Rezeptoren |

ja |

mechanisch und chemisch |

Deflation der Lunge | Erhöhte Atemfrequenz, Seufzen |

| C-Fasern |

nein |

mechanisch |

erhöhter Kapillardruck |

erhöhte Atemfrequenz (?) |

| chemisch |

Capsaicin Bradykinin Serotonin Prostaglandin |

|||

RARs sind rasch adaptierende, SARs langsam

adaptierende Dehnungsrezeptoren in der Lunge. Letztere stellen ihren

Messbereich und ihr Aktivitätsverhalten gegebenenfalls auf veränderte

Bedingungen ein. Beide haben myelinisierte Afferenzen.

RARs sind rasch adaptierende, SARs langsam

adaptierende Dehnungsrezeptoren in der Lunge. Letztere stellen ihren

Messbereich und ihr Aktivitätsverhalten gegebenenfalls auf veränderte

Bedingungen ein. Beide haben myelinisierte Afferenzen. Die Afferenzen des Lungendehnungsreflexes ziehen mit dem N. vagus zum Hirnstamm.

Die Afferenzen des Lungendehnungsreflexes ziehen mit dem N. vagus zum Hirnstamm. | Dehnung der Lunge aktiviert Afferenzen über den N. vagus Aktivität dieser Afferenzen verringert die Tiefe der Inspiration (Lungendehnungsreflex, Hering-Breuer-Reflex) - zumindest bei Neugeborenen Die am Lungendehnungsreflex beteiligten Nervenfasern verlaufen im N. vagus (X) |

1868 entdeckte und beschrieb Karl Ewald Hering zusammen mit Josef Breuer

die "Selbststeuerung der Atmung" durch dehnungsabhängige

Rezeptorreizung in den Luftwegen und - über sensible Fasern des

pulmonalen N. vagus vermittelte - Hemmung der Inspiration und Freigabe

der Exspiration ("Hering-Breuer-Reflex"). Diese experimentelle

Untersuchung und Analyse eines biologischen Regelmechanismus gilt als früher Schritt zur Entwicklung der Biokybernetik. Den molekularbiologischen Mechanismus der involvierten Mechanorezeptoren beschrieb die Arbeitsgruppe um Ardem Patapoutian.

1868 entdeckte und beschrieb Karl Ewald Hering zusammen mit Josef Breuer

die "Selbststeuerung der Atmung" durch dehnungsabhängige

Rezeptorreizung in den Luftwegen und - über sensible Fasern des

pulmonalen N. vagus vermittelte - Hemmung der Inspiration und Freigabe

der Exspiration ("Hering-Breuer-Reflex"). Diese experimentelle

Untersuchung und Analyse eines biologischen Regelmechanismus gilt als früher Schritt zur Entwicklung der Biokybernetik. Den molekularbiologischen Mechanismus der involvierten Mechanorezeptoren beschrieb die Arbeitsgruppe um Ardem Patapoutian. Rasch adaptierende Dehnungsrezeptoren

im Bronchialbaum (rapidly adapting receptors, RARs) vermitteln Irritationsreize, wie sie durch plötzliche

und anhaltende Weitung des Alveolarraums auftreten. Diese Rezeptoren

sind sehr empfindlich auf Mediatoren wie Histamin, Serotonin,

Prostaglandine, Bradykinin, aber auch auf inhalierte Reizstoffe wie

Zigarettenrauch, Ammoniak oder Äther. Ihre Aufgabe ist es, potentiell

pathologische Prozesse in der Lunge zu detektieren.

Rasch adaptierende Dehnungsrezeptoren

im Bronchialbaum (rapidly adapting receptors, RARs) vermitteln Irritationsreize, wie sie durch plötzliche

und anhaltende Weitung des Alveolarraums auftreten. Diese Rezeptoren

sind sehr empfindlich auf Mediatoren wie Histamin, Serotonin,

Prostaglandine, Bradykinin, aber auch auf inhalierte Reizstoffe wie

Zigarettenrauch, Ammoniak oder Äther. Ihre Aufgabe ist es, potentiell

pathologische Prozesse in der Lunge zu detektieren. J-Reflex: In der Wand von Alveolen und Atemwegen

befinden sich weiters "J-Rezeptoren",

die auf Irritationen

reagieren und reflektorisch

Bronchokonstriktion, Schleimsekretion, sowie flache und rasche Atmung

auslösen. Dieses Reaktionsmuster schützt die Lunge, indem es die

pulmonalen Abwehrvorgänge begünstigt. Man nimmt an, dass der J-Reflex durch Emboli oder Ödeme in der Lunge ausgelöst wird.

J-Reflex: In der Wand von Alveolen und Atemwegen

befinden sich weiters "J-Rezeptoren",

die auf Irritationen

reagieren und reflektorisch

Bronchokonstriktion, Schleimsekretion, sowie flache und rasche Atmung

auslösen. Dieses Reaktionsmuster schützt die Lunge, indem es die

pulmonalen Abwehrvorgänge begünstigt. Man nimmt an, dass der J-Reflex durch Emboli oder Ödeme in der Lunge ausgelöst wird. J-Rezeptoren sind juxtakapilläre Rezeptoren mit C-Faser-Afferenzen

in der Tiefe des Lungengewebes. Sie werden möglicherweise durch

Erhöhung des Kapillardrucks angeregt, oder durch Ansammlung pulmonaler

interstitieller Flüssigkeit (wie sie bei Herzschwäche auftritt).

J-Rezeptoren sind juxtakapilläre Rezeptoren mit C-Faser-Afferenzen

in der Tiefe des Lungengewebes. Sie werden möglicherweise durch

Erhöhung des Kapillardrucks angeregt, oder durch Ansammlung pulmonaler

interstitieller Flüssigkeit (wie sie bei Herzschwäche auftritt). Aktivierung von Schmerzfasern in der Lunge regt die Ventilation an.

Aktivierung von Schmerzfasern in der Lunge regt die Ventilation an. Rezeptoren im gesamten

Bewegungsapparat (Muskeln,

Sehnen, Gelenke) stimulieren bei physischer Belastung die Atmung von

Anfang an - z.T. als "Vorwärtskopplung", d.h. im Zuge einer motorischen

"Efferenzkopie" (efference copy) an Atem- und Kreislaufzentrum im Hirnstamm.

Die Atemgaswerte bleiben auf diese Weise im Wesentlichen stabil, es

tritt weder Hypoxie noch Azidose

auf (das erfolgt erst nach Übersteigen der aeroben Kapazität).

Rezeptoren im gesamten

Bewegungsapparat (Muskeln,

Sehnen, Gelenke) stimulieren bei physischer Belastung die Atmung von

Anfang an - z.T. als "Vorwärtskopplung", d.h. im Zuge einer motorischen

"Efferenzkopie" (efference copy) an Atem- und Kreislaufzentrum im Hirnstamm.

Die Atemgaswerte bleiben auf diese Weise im Wesentlichen stabil, es

tritt weder Hypoxie noch Azidose

auf (das erfolgt erst nach Übersteigen der aeroben Kapazität). Als Azidose versteht man im klinischen Gebrauch einen Blut-pH (arteriell) unter 7,35, als Alkalose einen solchen von über 7,45. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Neutralpunkt ([H+] = [OH-]) bei Körpertemperatur bei pH 6,8 (nicht 7,0) und der physiologische Blut-pH bei 7,4 (zwischen 7,35 und 7,45) liegt (

Als Azidose versteht man im klinischen Gebrauch einen Blut-pH (arteriell) unter 7,35, als Alkalose einen solchen von über 7,45. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Neutralpunkt ([H+] = [OH-]) bei Körpertemperatur bei pH 6,8 (nicht 7,0) und der physiologische Blut-pH bei 7,4 (zwischen 7,35 und 7,45) liegt ( Näheres s. dort).

Näheres s. dort). (

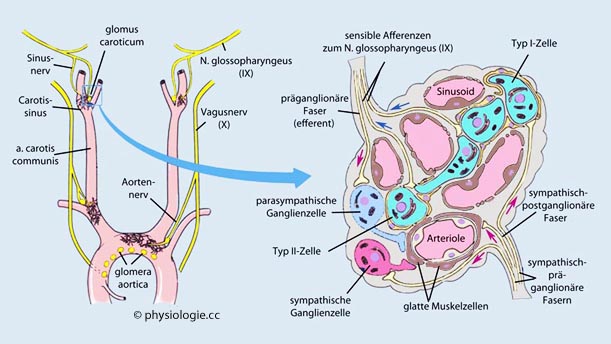

( Abbildung unten - nicht zu verwechseln mit dem drucksensiblen Sinus caroticus) sowie den dem Aortenbogen außen anliegenden glomera aortica (Paraganglien; nicht zu verwechseln mit den Barorezeptoren in der Wand des Aortenbogens).

Abbildung unten - nicht zu verwechseln mit dem drucksensiblen Sinus caroticus) sowie den dem Aortenbogen außen anliegenden glomera aortica (Paraganglien; nicht zu verwechseln mit den Barorezeptoren in der Wand des Aortenbogens).

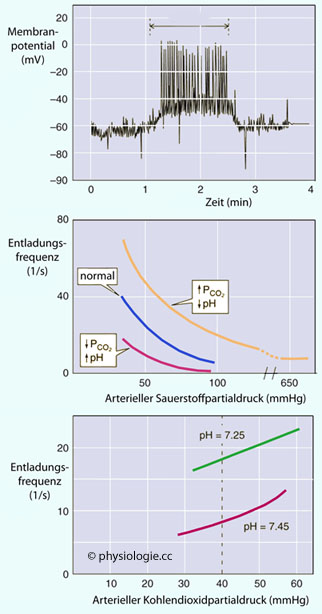

Abbildung: Chemosensitivität eines glomus caroticum

Abbildung: Chemosensitivität eines glomus caroticum

Abbildung). Ein Anstieg des pO2 über 100 mmHg wirkt sich hingegen so gut wie nicht aus.

Abbildung). Ein Anstieg des pO2 über 100 mmHg wirkt sich hingegen so gut wie nicht aus. Da die sauerstoffempfindlichen Rezeptoren den Partialdruck (pO2), nicht aber die transportierte Sauerstoffmenge messen, hat eine Anämie an sich - z.B. bedingt durch Eisenmangel - keinen

atemanregenden Effekt.

Da die sauerstoffempfindlichen Rezeptoren den Partialdruck (pO2), nicht aber die transportierte Sauerstoffmenge messen, hat eine Anämie an sich - z.B. bedingt durch Eisenmangel - keinen

atemanregenden Effekt.

Abbildung: Lage peripherer Chemorezeptoren (links) und Aufbau / Funktion eines Carotiskörperchens (rechts)

Abbildung: Lage peripherer Chemorezeptoren (links) und Aufbau / Funktion eines Carotiskörperchens (rechts) Typ I-Glomuszellen (Hauptzellen, etwa 10 µm Durchmesser) sind chemosensitiv und mittels gap junctions

miteinander verbunden. Der von ihnen (infolge Hypoxie, Hyperkapnie,

Azidose) freigesetzte Neurotransmitter (Dopamin?) induziert an

afferenten Nervenfasern Aktionspotentiale.

Typ I-Glomuszellen (Hauptzellen, etwa 10 µm Durchmesser) sind chemosensitiv und mittels gap junctions

miteinander verbunden. Der von ihnen (infolge Hypoxie, Hyperkapnie,

Azidose) freigesetzte Neurotransmitter (Dopamin?) induziert an

afferenten Nervenfasern Aktionspotentiale. Typ II-Zellen (sustentacular cells) sind gliaähnlich.

Typ II-Zellen (sustentacular cells) sind gliaähnlich.

Abbildung) haben die höchste Durchblutungsrate aller Gewebe im Körper, sodass im gesamten Organ die für die Steuerung der Atmung relevanten Werte herrschen.

Abbildung) haben die höchste Durchblutungsrate aller Gewebe im Körper, sodass im gesamten Organ die für die Steuerung der Atmung relevanten Werte herrschen.  Die spezifischen Zellen der Glomera heißen Glomuszellen. Diese stammen vom Neuroektoderm ab und ähneln Nervenzellen. Ihre wichtigste Funktion ist die Reaktion auf Hypoxie:

Ihre Membran verfügt über zahlreiche spannungsgesteuerte Ionenkanäle,

sie können Aktionspotentiale generieren, und ihre intrazellulären

Vesikel enthalten Transmitterstoffe (Acetylcholin, Dopamin, ATP, Noradrenalin, Substanz P, Metenkephalin), die sie bei Stimulation freisetzen.

Diese Transmitter kontrollieren die

Aktionspotentialfrequenz der afferenten Fasern des Sinus- (glomera carotica) bzw.

Aortennerven (glomera aortica); diese enthalten ebenfalls Vesikel, sodass die Synapsen

zwischen Glomuszelle und sensibler Nervenfaser möglicherweise

bidirektional wirken.

Die spezifischen Zellen der Glomera heißen Glomuszellen. Diese stammen vom Neuroektoderm ab und ähneln Nervenzellen. Ihre wichtigste Funktion ist die Reaktion auf Hypoxie:

Ihre Membran verfügt über zahlreiche spannungsgesteuerte Ionenkanäle,

sie können Aktionspotentiale generieren, und ihre intrazellulären

Vesikel enthalten Transmitterstoffe (Acetylcholin, Dopamin, ATP, Noradrenalin, Substanz P, Metenkephalin), die sie bei Stimulation freisetzen.

Diese Transmitter kontrollieren die

Aktionspotentialfrequenz der afferenten Fasern des Sinus- (glomera carotica) bzw.

Aortennerven (glomera aortica); diese enthalten ebenfalls Vesikel, sodass die Synapsen

zwischen Glomuszelle und sensibler Nervenfaser möglicherweise

bidirektional wirken.  Abbildung) und kommunizieren über gap junctions (funktionelles Synzytium).

Abbildung) und kommunizieren über gap junctions (funktionelles Synzytium).

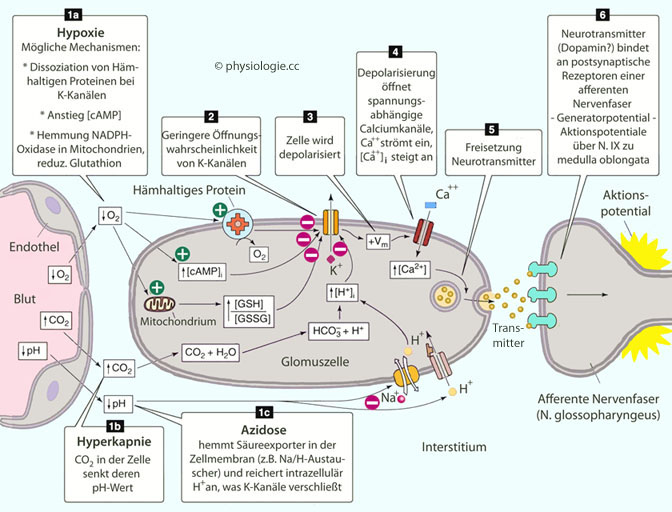

Abbildung: Reaktion einer Glomuszelle auf Abnahme des pO2 bzw. pH oder Anstieg des pCO2

Abbildung: Reaktion einer Glomuszelle auf Abnahme des pO2 bzw. pH oder Anstieg des pCO2

Proteine, die Häm enthalten

(O2 binden können), schließen bei Sauerstoffmangel benachbarte Kaliumkanäle;

Proteine, die Häm enthalten

(O2 binden können), schließen bei Sauerstoffmangel benachbarte Kaliumkanäle;  Mitochondrien lassen den Quotienten reduziertes / oxidiertes

Glutathion ansteigen;

Mitochondrien lassen den Quotienten reduziertes / oxidiertes

Glutathion ansteigen; die cAMP-Konzentration reagiert als Glied in der second-messenger-Kette (

die cAMP-Konzentration reagiert als Glied in der second-messenger-Kette ( Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Atmungssystem und Atemzentrum

Abbildung: Atmungssystem und Atemzentrum zentralen

(Großhirn: willkürliche Beeinflussung, feed-forward-Koppelung bei

Aufnahme körperlicher Aktivität; limbisches System: emotionale

Reaktionen, z.B. Aufschreien; zentrale Chemorezeptoren: pH, pCO2) und

zentralen

(Großhirn: willkürliche Beeinflussung, feed-forward-Koppelung bei

Aufnahme körperlicher Aktivität; limbisches System: emotionale

Reaktionen, z.B. Aufschreien; zentrale Chemorezeptoren: pH, pCO2) und peripheren Quellen (Chemorezeptoren: pO2;

Dehnung der Lunge: Hering-Breuer-Reflex; Propriozeption im Muskel:

Feedback-Koppelung; Berührung, Schmerz, Temperatur: schreckhafte

Inspiration u.a.)

peripheren Quellen (Chemorezeptoren: pO2;

Dehnung der Lunge: Hering-Breuer-Reflex; Propriozeption im Muskel:

Feedback-Koppelung; Berührung, Schmerz, Temperatur: schreckhafte

Inspiration u.a.)

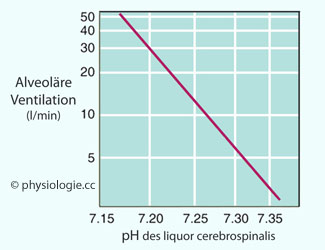

erregt die zentralen Chemorezeptoren.

Unter normoxischen Bedingungen tragen sie zu 65-80% zur Reaktion auf respiratorische Azidose bei: Die Hyperkapnie wird durch Vertiefung und Beschleunigung der Atmung beseitigt.

erregt die zentralen Chemorezeptoren.

Unter normoxischen Bedingungen tragen sie zu 65-80% zur Reaktion auf respiratorische Azidose bei: Die Hyperkapnie wird durch Vertiefung und Beschleunigung der Atmung beseitigt.

Abbildung: Atmung in Abhängigkeit vom pH-Wert im liquor cerebrospinalis

Abbildung: Atmung in Abhängigkeit vom pH-Wert im liquor cerebrospinalis

Abbildung).

Abbildung).

CO2

diffundiert frei aus dem Blut in den Liquor (der kaum Proteine enthält

und daher schlechter gepuffert ist als Blut) und von dort in das

Interstitium, das u.a. die für die Atemsteuerung zuständigen Neuronen

umgibt

CO2

diffundiert frei aus dem Blut in den Liquor (der kaum Proteine enthält

und daher schlechter gepuffert ist als Blut) und von dort in das

Interstitium, das u.a. die für die Atemsteuerung zuständigen Neuronen

umgibt Durch Reaktion mit Wasser entsteht Kohlensäure, die in H+ und Bicarbonat dissoziiert

Durch Reaktion mit Wasser entsteht Kohlensäure, die in H+ und Bicarbonat dissoziiert Wasserstoffionen diffundieren in Chemorezeptoren, welche dann das Atemzentrum anregen (proportional zum arteriellen pCO2-Wert), die Ventilation steigt an, CO2 wird vermehrt abgeatmet

Wasserstoffionen diffundieren in Chemorezeptoren, welche dann das Atemzentrum anregen (proportional zum arteriellen pCO2-Wert), die Ventilation steigt an, CO2 wird vermehrt abgeatmet Seufzen, Gähnen, Husten, Niesen

Seufzen, Gähnen, Husten, Niesen

Abbildung: Kontrolle der Atmung

Abbildung: Kontrolle der Atmung

Eine dorsale Neuronengruppe (DRG, dorsal respiratory group) steuert vor allem das Zwerchfell (normale Einatmung)

Eine dorsale Neuronengruppe (DRG, dorsal respiratory group) steuert vor allem das Zwerchfell (normale Einatmung) Eine ventrale Neuronengruppe (VRG, ventral respiratory group)

steuert die Interkostalmuskeln (forcierte Ausatmung, Verstäkung der

Einatmung) und enthält den Prä-Bötzinger-Komplex (respiratorischer

Schrittmacher, s. unten)

Eine ventrale Neuronengruppe (VRG, ventral respiratory group)

steuert die Interkostalmuskeln (forcierte Ausatmung, Verstäkung der

Einatmung) und enthält den Prä-Bötzinger-Komplex (respiratorischer

Schrittmacher, s. unten) Ein apneustisches Zentrum verhindert Überdehnung der Lunge

Ein apneustisches Zentrum verhindert Überdehnung der Lunge Ein pneumotaktisches Zentrum bremst die Aktivität der dorsalen Neuronengruppe (Begrenzung der Inspiration) und kann die Atemfrequenz steigern.

Ein pneumotaktisches Zentrum bremst die Aktivität der dorsalen Neuronengruppe (Begrenzung der Inspiration) und kann die Atemfrequenz steigern.| Das Atemzentrum in der medulla oblongata des Hirnstamms steuert die Atmung |

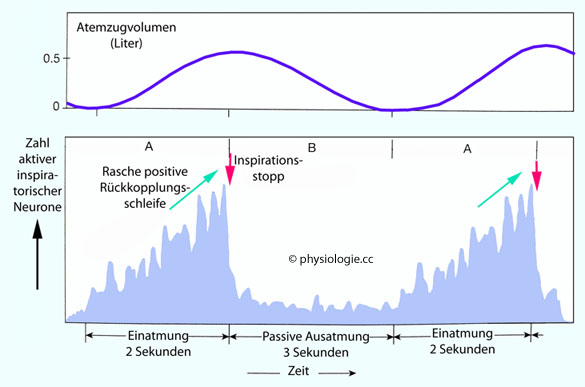

Rhythmusgenerierende Neuronen erzeugen spontane Impulsfolgen,

wobei sich wahrscheinlich "inspiratorische" und "exspiratorische"

Zellen wechselseitig hemmen und sich daraus Aktivitätsoszillationen

ergeben.

Rhythmusgenerierende Neuronen erzeugen spontane Impulsfolgen,

wobei sich wahrscheinlich "inspiratorische" und "exspiratorische"

Zellen wechselseitig hemmen und sich daraus Aktivitätsoszillationen

ergeben.  Abbildung):

Abbildung):

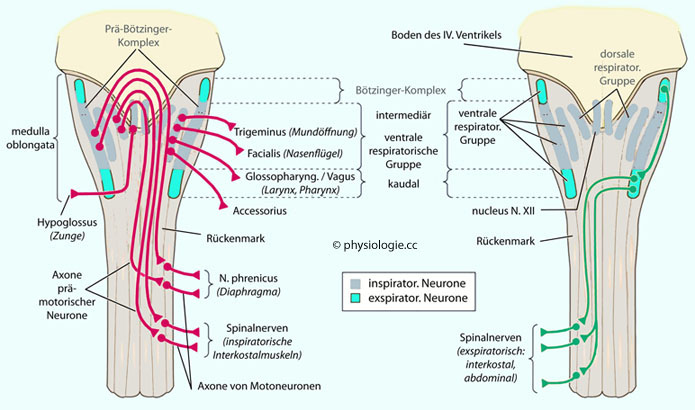

Abbildung: Dorsale und ventrale respiratorische Neuronengruppen

Abbildung: Dorsale und ventrale respiratorische Neuronengruppen

Die dorsale Neuronengruppe (dorsal respiratory group, DRG) in

der Nähe des nucl. tractus solitarii empfängt Afferenzen aus dem

Respirationstrakt (Dehnungsrezeptoren, periphere Chemorezeptoren u.a.),

beteiligt sich u.a. am Hering-Breuer-Reflex und Reaktionen auf Hypoxie.

Die dorsale Neuronengruppe (dorsal respiratory group, DRG) in

der Nähe des nucl. tractus solitarii empfängt Afferenzen aus dem

Respirationstrakt (Dehnungsrezeptoren, periphere Chemorezeptoren u.a.),

beteiligt sich u.a. am Hering-Breuer-Reflex und Reaktionen auf Hypoxie. Die ventrale / ventrolaterale (ventr(olater)al respiratory group,

VRG) in der Nachbarschaft des nucl. ambiguus koordiniert die

Atemmotorik. beinhaltet sowohl exspiratorisch als auch inspiratorisch

aktive Neuronen. Sie besteht aus drei Zonen:

Die ventrale / ventrolaterale (ventr(olater)al respiratory group,

VRG) in der Nachbarschaft des nucl. ambiguus koordiniert die

Atemmotorik. beinhaltet sowohl exspiratorisch als auch inspiratorisch

aktive Neuronen. Sie besteht aus drei Zonen: Der Bötzinger-Komplex

Der Bötzinger-Komplex (rostrale Gruppe, Bötzinger complex BötC) enthält Interneurone, welche die Aktivität kaudaler Neurone antreiben.

(rostrale Gruppe, Bötzinger complex BötC) enthält Interneurone, welche die Aktivität kaudaler Neurone antreiben. Die intermediäre Gruppe enthält

Die intermediäre Gruppe enthält  den Prä-Bötzinger-Komplex (preBötC, pre-Bötzinger complex): Dieser liegt ventral vom nucleus ambiguus und ist der eigentliche Schrittmacher der Atemrhythmik;

den Prä-Bötzinger-Komplex (preBötC, pre-Bötzinger complex): Dieser liegt ventral vom nucleus ambiguus und ist der eigentliche Schrittmacher der Atemrhythmik; Motoneurone

für Schlund und Kehlkopf, welche über Fasern des IX. und X. Hirnnerven

die oberen Luftwege und die Stimmritze während der Inspiration weiten, um den Luftstrom zu erleichtern;

Motoneurone

für Schlund und Kehlkopf, welche über Fasern des IX. und X. Hirnnerven

die oberen Luftwege und die Stimmritze während der Inspiration weiten, um den Luftstrom zu erleichtern; andere

Neuronen können auch Gesichtsmuskeln innervieren, z.B. solche, welche

die Nasenflügel aufstellen. Akzessorisch wirkt auch der N. hypoglossus, dessen Fasern synchron mit denen des Prä-Bötzinger-Komplexes entladen.

andere

Neuronen können auch Gesichtsmuskeln innervieren, z.B. solche, welche

die Nasenflügel aufstellen. Akzessorisch wirkt auch der N. hypoglossus, dessen Fasern synchron mit denen des Prä-Bötzinger-Komplexes entladen. Die kaudale Gruppe

enthält prämotorische exspiratorische Neurone zur Steuerung von

Motoneuronen akzessorischer Ausatemmuskulatur (Bauchdecken,

Interkostalmuskeln) - vgl.

Die kaudale Gruppe

enthält prämotorische exspiratorische Neurone zur Steuerung von

Motoneuronen akzessorischer Ausatemmuskulatur (Bauchdecken,

Interkostalmuskeln) - vgl.  Abbildung unten.

Abbildung unten. Die Funktion von Neuronen in der Brücke (potines Zentrum, pontine respiratory group)

ist weniger klar. Vielleicht glätten sie die Übergänge zwischen Ein-

und Ausatmung und "vermitteln" zwischen Großhirn und Atemzentrum.

Die Funktion von Neuronen in der Brücke (potines Zentrum, pontine respiratory group)

ist weniger klar. Vielleicht glätten sie die Übergänge zwischen Ein-

und Ausatmung und "vermitteln" zwischen Großhirn und Atemzentrum.  Zu Neuronen, die den Atemantrieb steuern, werden außer von den oben genannten Einflüssen

(Chemo-, Lungen- und Muskelrezeptoren) auch von Thermorezeptoren,

arteriellen Barorezeptoren, Schmerzrezeptoren u.a. gesteuert. Man unterscheidet

Zu Neuronen, die den Atemantrieb steuern, werden außer von den oben genannten Einflüssen

(Chemo-, Lungen- und Muskelrezeptoren) auch von Thermorezeptoren,

arteriellen Barorezeptoren, Schmerzrezeptoren u.a. gesteuert. Man unterscheidet  unspezifische (nicht-rückgekoppelte

- fast jeder intensive Reiz, sowie Impulse aus Kortex, limbischem

System, Hypothalamus - thermoregulatorisch, affektiv -, endokrine,

propriozeptive und nozizeptive Einflüsse) und

unspezifische (nicht-rückgekoppelte

- fast jeder intensive Reiz, sowie Impulse aus Kortex, limbischem

System, Hypothalamus - thermoregulatorisch, affektiv -, endokrine,

propriozeptive und nozizeptive Einflüsse) und spezifische (rückgekoppelte) Atemantriebe (Quelle: Rezeptoren in Atemmuskulatur, Schleimhaut der Atemwege - Atmungs-, Schutz-, J-, Hering-Breuer-Reflex).

spezifische (rückgekoppelte) Atemantriebe (Quelle: Rezeptoren in Atemmuskulatur, Schleimhaut der Atemwege - Atmungs-, Schutz-, J-, Hering-Breuer-Reflex). Körperliche Belastung (Sauerstoffbedarf, Säure-Basen-Gleichgewicht)

Körperliche Belastung (Sauerstoffbedarf, Säure-Basen-Gleichgewicht)| Vom

Gehirn ausgehende Mitinnervation des Atemzentrums verstärkt die Atmung

zu Beginn einer Muskelaktivität noch vor Änderung der Blutgaswerte |

Atemanhalten bei Muskeltätigkeit,

Pressen, Niesen, Husten etc.

Atemanhalten bei Muskeltätigkeit,

Pressen, Niesen, Husten etc. Aktivitätsphasen im Rahmen der Flüssigkeits-

und Nahrungsaufnahme (Schlucken)

Aktivitätsphasen im Rahmen der Flüssigkeits-

und Nahrungsaufnahme (Schlucken) Phonation (Stimmbildung)

und Artikulation

(Laut- und Wortbildung).

Phonation (Stimmbildung)

und Artikulation

(Laut- und Wortbildung).

Abbildung: Aktivität inspiratorischer Neurone bei ruhiger Atmung

Abbildung: Aktivität inspiratorischer Neurone bei ruhiger Atmung

Fasern zu motorischen Vorderhornzellen der Atemmuskulatur (somatomotorische Atmungssteuerung)

Fasern zu motorischen Vorderhornzellen der Atemmuskulatur (somatomotorische Atmungssteuerung) Bronchomotorische Neurone (Anpassung der Bronchienweite an die Situation: Dilatation bei verstärkter (niedriger Strömungswiderstand), Konstriktion bei ruhiger Atmung (Reinigung)

Bronchomotorische Neurone (Anpassung der Bronchienweite an die Situation: Dilatation bei verstärkter (niedriger Strömungswiderstand), Konstriktion bei ruhiger Atmung (Reinigung) Neurone zu autonom-nervösen Zentren (z.B. Kreislaufzentrum: Respiratorische Arrhythmie)

Neurone zu autonom-nervösen Zentren (z.B. Kreislaufzentrum: Respiratorische Arrhythmie)| Die Herzfrequenz steigt bei Einatmung

(RR-Intervall verkürzt) und sinkt bei Ausatmung (respiratorische

Arrhythmie, durch schwankende parasympathische Aktivität vermittelt) Der Blutdruck schwankt analog, die Periodendauer liegt bei 3-5 Sekunden (Ruheatmung) |

Der arterielle pCO2 beträgt etwa 40 (35-45) mmHg. Hyperkapnie ist eine Erhöhung (>45 mmHg), Hypokapnie eine Erniedrigung des arteriellen pCO2 (<35 mmHg).

Der arterielle pCO2 beträgt etwa 40 (35-45) mmHg. Hyperkapnie ist eine Erhöhung (>45 mmHg), Hypokapnie eine Erniedrigung des arteriellen pCO2 (<35 mmHg). Als Eupnoe bezeichnet man normale Ruheatmung. Tachypnoe ist eine erhöhte (≥20/min), Bradypnoe eine erniedrigte (<10/min) Atemfrequenz. Apnoe ist ein Atemstillstand.

Als Eupnoe bezeichnet man normale Ruheatmung. Tachypnoe ist eine erhöhte (≥20/min), Bradypnoe eine erniedrigte (<10/min) Atemfrequenz. Apnoe ist ein Atemstillstand. Atemfrequenz

Atemfrequenz -PNOE

vs. -VENTILATION: Häufig werden die Begriffe "Hyperventilation" und

"Hyperpnoe" einerseits, "Hypoventilation" und "Hypopnoe" andererseits

einfach im Sinne gesteigerter bzw. verminderter Atemtätigkeit

verwendet. Dabei ist der Bezugswert die normale Ruheatmung. Man sollte

aber unterscheiden: Die Endigung "-pnoe" bezieht sich lediglich auf das geatmete Volumen, ohne Rücksicht auf die Stoffwechselsituation bzw. -Notwendigkeit; die Endigung "-ventilation" hingegen bezieht sich auf Letzteres.

-PNOE

vs. -VENTILATION: Häufig werden die Begriffe "Hyperventilation" und

"Hyperpnoe" einerseits, "Hypoventilation" und "Hypopnoe" andererseits

einfach im Sinne gesteigerter bzw. verminderter Atemtätigkeit

verwendet. Dabei ist der Bezugswert die normale Ruheatmung. Man sollte

aber unterscheiden: Die Endigung "-pnoe" bezieht sich lediglich auf das geatmete Volumen, ohne Rücksicht auf die Stoffwechselsituation bzw. -Notwendigkeit; die Endigung "-ventilation" hingegen bezieht sich auf Letzteres. | Hyperpnoe bedeutet gesteigertes, Hypopnoe herabgesetztes Atemzeitvolumen (in Bezug auf die Ruheatmung) |

Abbildung):

Abbildung):

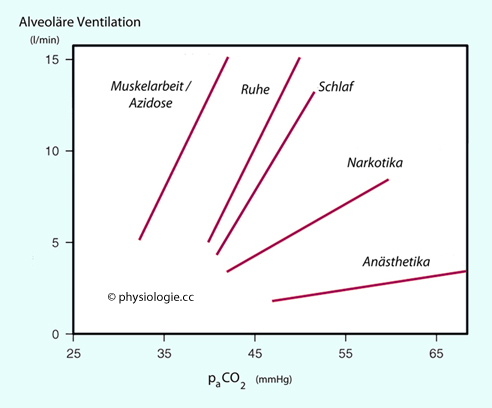

Abbildung: Atemsteigerung durch CO2 bzw. Azidose

Abbildung: Atemsteigerung durch CO2 bzw. Azidose

| Schon geringgradige Zunahmen des arteriellen pCO2 steigern die Atmung deutlich (bis zu ~70 mmHg - bei noch höheren Werten nimmt die Atmung wieder ab) |

Abbildung: Entladungsfrequenz eines Carotiskörperchens

Abbildung: Entladungsfrequenz eines Carotiskörperchens

Abbildung unten).

Abbildung unten). Abbildung):

Abbildung):

Abbildung: Einfluss von Begleitfaktoren auf die Atmungskurve (=Ventilation in Abhängigkeit vom pACO2)

Abbildung: Einfluss von Begleitfaktoren auf die Atmungskurve (=Ventilation in Abhängigkeit vom pACO2)

, Azidoseatmung). Dadurch werden die CO2-Werte

im Blut erniedrigt. Die akute Reaktion auf die metabolische Azidose

wird von peripheren Chemorezeptoren ausgelöst, mit Verzögerung schalten

sich die zentralen Chemorezeptoren dazu (nach Einsetzen einer metabolischen Azidose sinkt der pH-Wert im liquor cerebrospinalis mit Verzögerung und weniger stark als im Kreislauf).

, Azidoseatmung). Dadurch werden die CO2-Werte

im Blut erniedrigt. Die akute Reaktion auf die metabolische Azidose

wird von peripheren Chemorezeptoren ausgelöst, mit Verzögerung schalten

sich die zentralen Chemorezeptoren dazu (nach Einsetzen einer metabolischen Azidose sinkt der pH-Wert im liquor cerebrospinalis mit Verzögerung und weniger stark als im Kreislauf).  Abbildung zeigt, wie sich einerseits unterschiedliche Grade von

Sauerstoffmangel auf die Kennkurve des CO2-bedingten, andererseits Variationen des alveolären pCO2 auf die Kennkurve des sauerstoffbedingten Atemantriebs auswirken:

Abbildung zeigt, wie sich einerseits unterschiedliche Grade von

Sauerstoffmangel auf die Kennkurve des CO2-bedingten, andererseits Variationen des alveolären pCO2 auf die Kennkurve des sauerstoffbedingten Atemantriebs auswirken:

Abbildung: Gesamtreaktion der Atmung auf Atemgasänderungen

Abbildung: Gesamtreaktion der Atmung auf Atemgasänderungen

Muskelaktivität hat unter allen Atemantrieben die stärkste Wirkung. Einen intensiven Effekt auf die Abhängigkeit der alveolären Ventilation vom pCO2

im Blut hat körperliche Belastung. Bei Muskelarbeit muss die

Ventilation ausreichend (bis ~20fach) steigen, ohne dass der arterielle

pCO2 wesentlich vom Normbereich abweicht (

Muskelaktivität hat unter allen Atemantrieben die stärkste Wirkung. Einen intensiven Effekt auf die Abhängigkeit der alveolären Ventilation vom pCO2

im Blut hat körperliche Belastung. Bei Muskelarbeit muss die

Ventilation ausreichend (bis ~20fach) steigen, ohne dass der arterielle

pCO2 wesentlich vom Normbereich abweicht ( Abbildung).

Abbildung). Das bedeutet, dass die Kennkurve der pCO2-abhängigen

Ventilation nach oben verschoben ist; z.B. auf eine alveoläre

Ventilation von 120 l/m bei starker Belastung statt 5 l/min in Ruhe,

beides bei einem arteriellen Kohlendioxidpartialdruck von ~40 mmHg.

Das bedeutet, dass die Kennkurve der pCO2-abhängigen

Ventilation nach oben verschoben ist; z.B. auf eine alveoläre

Ventilation von 120 l/m bei starker Belastung statt 5 l/min in Ruhe,

beides bei einem arteriellen Kohlendioxidpartialdruck von ~40 mmHg. Die pCO2

-abhängige Atemregulation funktioniert bei physischer Belastung nach

wie vor (Hyperkapnie steigert, Hypokapnie bremst die Atmung), aber auf

sehr verschiedenen Ventilationsniveaus.

Die pCO2

-abhängige Atemregulation funktioniert bei physischer Belastung nach

wie vor (Hyperkapnie steigert, Hypokapnie bremst die Atmung), aber auf

sehr verschiedenen Ventilationsniveaus. Die erste ("neurologische")

Phase tritt sofort mit Beginn der Muskelarbeit auf, bevor sich das

Atemgasmuster im Blut noch verändern konnte. Es kommt sogar

vorübergehend zu Hyperventilation, Hypokapnie und respiratorischer

Alkalose (die Atmung steigt rascher an als der metabolische Bedarf der

aktiven Muskulatur). Vielleicht stellt dies

einen antizipatorischen

Mechanismus dar ("Mitinnervation" des Atemzentrums durch motorische

Efferenzen), auch könnten Afferenzen von Mechanorezeptoren aus dem

Bewegungsapparat eine anregende Rolle spielen.

Die erste ("neurologische")

Phase tritt sofort mit Beginn der Muskelarbeit auf, bevor sich das

Atemgasmuster im Blut noch verändern konnte. Es kommt sogar

vorübergehend zu Hyperventilation, Hypokapnie und respiratorischer

Alkalose (die Atmung steigt rascher an als der metabolische Bedarf der

aktiven Muskulatur). Vielleicht stellt dies

einen antizipatorischen

Mechanismus dar ("Mitinnervation" des Atemzentrums durch motorische

Efferenzen), auch könnten Afferenzen von Mechanorezeptoren aus dem

Bewegungsapparat eine anregende Rolle spielen.| Mitinnervation des Atemzentrums kann schon vor Beginn einer körperlichen Belastung die Atmung anregen (Hyperpnoe) |

Die zweite ("metabolische")

Phase zeigt eine dem erhöhten Sauerstoffverbrauch bzw. der

Kohlendioxidproduktion linear proportionale Atemsteigerung. Die Partialdruckwerte der Atemgase im arteriellen Blut

bleiben stabil im Normbereich (exercise hyperpnea).

Wie die Rückkopplung funktioniert, ist unklar ("Metaborezeptoren" in

den Muskeln?), da ja die Partialdruckwerte nicht vom Normbereich

abweichen.

Die zweite ("metabolische")

Phase zeigt eine dem erhöhten Sauerstoffverbrauch bzw. der

Kohlendioxidproduktion linear proportionale Atemsteigerung. Die Partialdruckwerte der Atemgase im arteriellen Blut

bleiben stabil im Normbereich (exercise hyperpnea).

Wie die Rückkopplung funktioniert, ist unklar ("Metaborezeptoren" in

den Muskeln?), da ja die Partialdruckwerte nicht vom Normbereich

abweichen. Die dritte ("kompensatorische")

Phase tritt auf, wenn der Nachschub an Sauerstoff den Bedarf der

Muskeln nicht mehr vollständig abdecken kann. Der Stoffwechsel weicht

auf anaerobe Energiegewinnung aus, es entsteht vermehrt Lactat, und es tritt Azidose

auf. Die Atmung nimmt dadurch stark zu - bezogen auf den

Sauerstoffverbrauch steiler als in der metabolischen Phase - mit dem

Ziel, diese nicht-respiratorische Azidose zu kompensieren (daher der

Name).

Die dritte ("kompensatorische")

Phase tritt auf, wenn der Nachschub an Sauerstoff den Bedarf der

Muskeln nicht mehr vollständig abdecken kann. Der Stoffwechsel weicht

auf anaerobe Energiegewinnung aus, es entsteht vermehrt Lactat, und es tritt Azidose

auf. Die Atmung nimmt dadurch stark zu - bezogen auf den

Sauerstoffverbrauch steiler als in der metabolischen Phase - mit dem

Ziel, diese nicht-respiratorische Azidose zu kompensieren (daher der

Name).

Abbildung: Reaktion einer Sensorzelle im glomus caroticum auf Sauerstoffmangel

Abbildung: Reaktion einer Sensorzelle im glomus caroticum auf Sauerstoffmangel

Hyperventilation

Hyperventilation ist eine Atemform, bei der mehr Kohlendioxid abgeatmet wird als der Körper produziert, wodurch der arterielle pCO2 absinkt (auf unter 35 mmHg: Hypokapnie) und folglich eine respiratorische Alkalose auftritt (da der Körper mehr saure Valenzen verliert als produziert).

ist eine Atemform, bei der mehr Kohlendioxid abgeatmet wird als der Körper produziert, wodurch der arterielle pCO2 absinkt (auf unter 35 mmHg: Hypokapnie) und folglich eine respiratorische Alkalose auftritt (da der Körper mehr saure Valenzen verliert als produziert). Umgekehrt ist Hypoventilation

Umgekehrt ist Hypoventilation eine Atemform, bei der weniger Kohlendioxid abgeatmet wird als der Körper produziert, wodurch der arterielle pCO2 ansteigt (auf über 45 mmHg: Hyperkapnie) und eine respiratorische Azidose auftritt (da der Körper mehr saure Valenzen bildet als abgibt).

eine Atemform, bei der weniger Kohlendioxid abgeatmet wird als der Körper produziert, wodurch der arterielle pCO2 ansteigt (auf über 45 mmHg: Hyperkapnie) und eine respiratorische Azidose auftritt (da der Körper mehr saure Valenzen bildet als abgibt). Zur hypoxiebedingten pulmonalen Vasokonstriktion (Euler-Liljestrand-Mechanismus)

Zur hypoxiebedingten pulmonalen Vasokonstriktion (Euler-Liljestrand-Mechanismus)  s. dort

s. dort Zu Druckwerten in a. pulmonalis / vv. pulmonales

Zu Druckwerten in a. pulmonalis / vv. pulmonales  s. dort

s. dort

Bei Ausfall von

Koordination und Reflexen, bei Bewusstlosen und in Narkose, besteht die

Gefahr der Aspiration (z.B. von Erbrochenem) in die Luftwege und

nachfolgender Lungenentzündung (Aspirationspneumonie). Dies kann durch tracheale

Intubation verhindert werden.

Bei Ausfall von

Koordination und Reflexen, bei Bewusstlosen und in Narkose, besteht die

Gefahr der Aspiration (z.B. von Erbrochenem) in die Luftwege und

nachfolgender Lungenentzündung (Aspirationspneumonie). Dies kann durch tracheale

Intubation verhindert werden. Bewusstlose, aber spontan atmende Patienten, die einen chronisch erhöhten pCO2 aufweisen, bedürfen des Atemantriebs über den pO2-Mechanismus.

Zufuhr von Sauerstoff nimmt ihnen diesen (hypoxischen) Stimulus und

kann zu Atemstillstand führen. In solchen Fällen ist eine künstliche

Beatmung lebensnotwendig.

Bewusstlose, aber spontan atmende Patienten, die einen chronisch erhöhten pCO2 aufweisen, bedürfen des Atemantriebs über den pO2-Mechanismus.

Zufuhr von Sauerstoff nimmt ihnen diesen (hypoxischen) Stimulus und

kann zu Atemstillstand führen. In solchen Fällen ist eine künstliche

Beatmung lebensnotwendig. : Schlafapnoe -

Ausfall der willkürlichen Atemsteuerung kann zum Ersticken führen).

: Schlafapnoe -

Ausfall der willkürlichen Atemsteuerung kann zum Ersticken führen). Besteht eine Hyperkapnie über längere Zeiträume, adaptiert das Gehirn und es ist nicht mehr CO2 sondern Hypoxie der primäre Atemantrieb. Zusätzliche Sauerstoffzufuhr kann dann den Atemantrieb stark reduzieren, der damit einhergehende weitere Anstieg des pCO2

vergiftet respiratorische Neurone und kann Apnoe bewirken. Bei

betroffenen (schwer lungenkranken) Patienten kann Erhöhung der Sauerstoffzufuhr auf

diese Weise tödliche Folgen haben.

Besteht eine Hyperkapnie über längere Zeiträume, adaptiert das Gehirn und es ist nicht mehr CO2 sondern Hypoxie der primäre Atemantrieb. Zusätzliche Sauerstoffzufuhr kann dann den Atemantrieb stark reduzieren, der damit einhergehende weitere Anstieg des pCO2

vergiftet respiratorische Neurone und kann Apnoe bewirken. Bei

betroffenen (schwer lungenkranken) Patienten kann Erhöhung der Sauerstoffzufuhr auf

diese Weise tödliche Folgen haben.

Die Atmung wird durch zentrale Impulse und Reflexe gesteuert. Etwa 20% der Vagusfasern sind respiratorische

Afferenzen von

respiratorischem Epithel, Muskel- und Sehnenspindeln, Fibroblasten,

Immunzellen. Erfasst werden Gaszusammensetzung, mechanische (langsam

adaptierende: SARs, rasch adaptierende Rezeptoren: RARs) und chemische

Information (Irritantien), Temperatur, Sinnesreize, sowie Viren,

Bakterien, Pollen, Staub. Zytokine, Wachstumsfaktoren, biogene Amine,

Prostaglandine, ATP, H+ aktivieren afferente Neuronen. Impulse laufen zum nucl. tractus solitarii und zur Nachbarschaft gereizter Zonen. Die zentrale

Verarbeitung der Signale aus dem Respirationssystem erfolgt über

Hirnstamm (nucl. tractus solitarii) → Thalamus → Insel, motorischen und

somatosensorischen Kortex, posterioren Parietalkortex, orbitofrontalen

Kortex. Beeinflusst werden Atmung, Bronchienweite, Sekretion, Durchblutung, zentrale Projektionen (Hustenreflex, Dynpnoe) Die Atmung wird durch zentrale Impulse und Reflexe gesteuert. Etwa 20% der Vagusfasern sind respiratorische

Afferenzen von

respiratorischem Epithel, Muskel- und Sehnenspindeln, Fibroblasten,

Immunzellen. Erfasst werden Gaszusammensetzung, mechanische (langsam

adaptierende: SARs, rasch adaptierende Rezeptoren: RARs) und chemische

Information (Irritantien), Temperatur, Sinnesreize, sowie Viren,

Bakterien, Pollen, Staub. Zytokine, Wachstumsfaktoren, biogene Amine,

Prostaglandine, ATP, H+ aktivieren afferente Neuronen. Impulse laufen zum nucl. tractus solitarii und zur Nachbarschaft gereizter Zonen. Die zentrale

Verarbeitung der Signale aus dem Respirationssystem erfolgt über

Hirnstamm (nucl. tractus solitarii) → Thalamus → Insel, motorischen und

somatosensorischen Kortex, posterioren Parietalkortex, orbitofrontalen

Kortex. Beeinflusst werden Atmung, Bronchienweite, Sekretion, Durchblutung, zentrale Projektionen (Hustenreflex, Dynpnoe)  Zentrale Chemorezeptoren in der medulla oblongata messen pCO2 und pH-Wert im liquor cerebrospinalis, periphere arteriellen pO2, pCO2 und pH. In den glomera (carotica, aortica) sind die Hauptzellen (Typ I) chemosensitiv (Typ

II-Zellen Glia-ähnlich). Glomera haben die höchste spezifische Durchblutung

aller Gewebe im Körper (~40mal höher

als im Gehirn), im gesamten Organ herrschen arterielle Partialdruck- und

pH-Werte. Glomuszellen enthalten Transmitterstoffe (Acetylcholin,

Dopamin, ATP, Noradrenalin, Substanz P, Metenkephalin), die sie bei

Stimulation freisetzen; diese kontrollieren die

Aktionspotentialfrequenz der afferenten Fasern des Sinus- bzw.

Aortennerven. Niedriger pO2 (Hypoxie), hoher pCO2

(Hyperkapnie) und niedriger pH-Wert (Azidose) schließen Kaliumkanäle,

die Depolarisation öffnet spannungsgesteuerte Calciumkanäle, erhöhtes

intrazelluläres [Ca++] setzt Dopamin frei, erhöhte

Aktionspotentialfrequenz afferenter Fasern im N. glossopharyngeus

(von Carotis) bzw. vagus (von Aorta) regen die Ventilation an Zentrale Chemorezeptoren in der medulla oblongata messen pCO2 und pH-Wert im liquor cerebrospinalis, periphere arteriellen pO2, pCO2 und pH. In den glomera (carotica, aortica) sind die Hauptzellen (Typ I) chemosensitiv (Typ

II-Zellen Glia-ähnlich). Glomera haben die höchste spezifische Durchblutung

aller Gewebe im Körper (~40mal höher

als im Gehirn), im gesamten Organ herrschen arterielle Partialdruck- und

pH-Werte. Glomuszellen enthalten Transmitterstoffe (Acetylcholin,

Dopamin, ATP, Noradrenalin, Substanz P, Metenkephalin), die sie bei

Stimulation freisetzen; diese kontrollieren die

Aktionspotentialfrequenz der afferenten Fasern des Sinus- bzw.

Aortennerven. Niedriger pO2 (Hypoxie), hoher pCO2

(Hyperkapnie) und niedriger pH-Wert (Azidose) schließen Kaliumkanäle,

die Depolarisation öffnet spannungsgesteuerte Calciumkanäle, erhöhtes

intrazelluläres [Ca++] setzt Dopamin frei, erhöhte

Aktionspotentialfrequenz afferenter Fasern im N. glossopharyngeus

(von Carotis) bzw. vagus (von Aorta) regen die Ventilation an  Langsam adaptierende Dehnungsrezeptoren im

Lungengewebe begrenzen über vagale Afferenzen die Inspiration

(Hering-Breuer- Reflex). Rasch adaptierende Dehnungsrezeptoren im

Bronchialbaum vermitteln Irritationsreize (z.B. plötzliche Weitung der

Alveolen); diese Rezeptoren sind sehr empfindlich auf

Mediatoren und Reizstoffe. In der Wand der Alveolen und Atemwege

befinden sich juxtakapilläre ("J-") Rezeptoren, die auf Irritationen

reagieren und

Bronchokonstriktion, Schleimsekretion, flache und rasche Atmung

auslösen. Rezeptoren in Muskeln, Sehnen, Gelenken stimulieren bei

Belastung die Atmung (Vorwärtskopplung) Langsam adaptierende Dehnungsrezeptoren im

Lungengewebe begrenzen über vagale Afferenzen die Inspiration

(Hering-Breuer- Reflex). Rasch adaptierende Dehnungsrezeptoren im

Bronchialbaum vermitteln Irritationsreize (z.B. plötzliche Weitung der

Alveolen); diese Rezeptoren sind sehr empfindlich auf

Mediatoren und Reizstoffe. In der Wand der Alveolen und Atemwege

befinden sich juxtakapilläre ("J-") Rezeptoren, die auf Irritationen

reagieren und

Bronchokonstriktion, Schleimsekretion, flache und rasche Atmung

auslösen. Rezeptoren in Muskeln, Sehnen, Gelenken stimulieren bei

Belastung die Atmung (Vorwärtskopplung) Rhythmusgenerierende Neuronen in der medulla oblongata erzeugen spontane Impulsfolgen, inspiratorische (dorsal) und

exspiratorische Neuronen (ventrolateral) hemmen einander wechselseitig.

Ergebnis ist die rhythmische Aktivierung der Inspirationsmuskeln. Ein

Teil der ventralen Neuronengruppe (Prä-Bötzinger-Komplex) ist

vermutlich der eigentliche Schrittmacher der Atemrhythmik. Auf diese

Neuronengruppen wirken zahlreiche rückgekoppelte (aus Atemmuskulatur, Atemwegen) und

nicht-rückgekoppelte Impulse (aus Kortex, limbischem System,

Hypothalamus). Vom Gehirn ausgehende Mitinnervation verstärkt die

Atmung schon mit beginnender Muskelaktivität. Weitere Einflüsse sind

Pressen, Niesen, Husten, Schlucken, Sprechen. Die wichtigsten

Efferenzen aus dem Atemzentrum sind somatomotorische

(Atmungssteuerung), bronchomotorische, kardiovaskuläre (z.B.

respiratorische Sinusarrhythmie durch Oszillation parasympathischer Efferenzen zum Herzen) Rhythmusgenerierende Neuronen in der medulla oblongata erzeugen spontane Impulsfolgen, inspiratorische (dorsal) und

exspiratorische Neuronen (ventrolateral) hemmen einander wechselseitig.

Ergebnis ist die rhythmische Aktivierung der Inspirationsmuskeln. Ein

Teil der ventralen Neuronengruppe (Prä-Bötzinger-Komplex) ist

vermutlich der eigentliche Schrittmacher der Atemrhythmik. Auf diese

Neuronengruppen wirken zahlreiche rückgekoppelte (aus Atemmuskulatur, Atemwegen) und

nicht-rückgekoppelte Impulse (aus Kortex, limbischem System,

Hypothalamus). Vom Gehirn ausgehende Mitinnervation verstärkt die

Atmung schon mit beginnender Muskelaktivität. Weitere Einflüsse sind

Pressen, Niesen, Husten, Schlucken, Sprechen. Die wichtigsten

Efferenzen aus dem Atemzentrum sind somatomotorische

(Atmungssteuerung), bronchomotorische, kardiovaskuläre (z.B.

respiratorische Sinusarrhythmie durch Oszillation parasympathischer Efferenzen zum Herzen)  Eupnoe ist

normale Ruheatmung, Tachypnoe erhöhte (>16/min), Bradypnoe

erniedrigte (<12/min) Atemfrequenz, Apnoe Atemstillstand; Hyperpnoe

bedeutet gesteigertes, Hypopnoe herabgesetztes Atemzeitvolumen. Hyperventilation → Hypokapnie → respiratorische Alkalose, Hypoventilation → Hyperkapnie → respiratorische Azidose. Hypokapnie

kann zu vorübergehendem Atemstillstand, Hyperkapnie auf ~70 mmHg zu

~10facher Ventilationssteigerung führen. Die respiratorische Antwort

auf Azidose oder Hypoxie ist vergleichsweise geringer. Die

Empfindlichkeit des Atemzentrums auf Hypoxie hängt vom arteriellen pCO2 (steigt bei Hyperkapnie), die auf Hyperkapnie vom arteriellen pO2 ab (steigt bei Hypoxie).

Muskelaktivität hat unter allen Atemantrieben die stärkste Wirkung

(Ventilationssteigerung bis ~20fach) und erfolgt in drei Phasen: Eine neurologische (Mitinnervation), metabolische (Muskelbelastung) und kompensatorische (Azidose) Eupnoe ist

normale Ruheatmung, Tachypnoe erhöhte (>16/min), Bradypnoe

erniedrigte (<12/min) Atemfrequenz, Apnoe Atemstillstand; Hyperpnoe

bedeutet gesteigertes, Hypopnoe herabgesetztes Atemzeitvolumen. Hyperventilation → Hypokapnie → respiratorische Alkalose, Hypoventilation → Hyperkapnie → respiratorische Azidose. Hypokapnie

kann zu vorübergehendem Atemstillstand, Hyperkapnie auf ~70 mmHg zu

~10facher Ventilationssteigerung führen. Die respiratorische Antwort

auf Azidose oder Hypoxie ist vergleichsweise geringer. Die

Empfindlichkeit des Atemzentrums auf Hypoxie hängt vom arteriellen pCO2 (steigt bei Hyperkapnie), die auf Hyperkapnie vom arteriellen pO2 ab (steigt bei Hypoxie).

Muskelaktivität hat unter allen Atemantrieben die stärkste Wirkung

(Ventilationssteigerung bis ~20fach) und erfolgt in drei Phasen: Eine neurologische (Mitinnervation), metabolische (Muskelbelastung) und kompensatorische (Azidose) Die

Atemwege sind vegetativ innerviert: Die Bronchien vorwiegend

parasympathisch (Bronchokonstiktion, Schleimbildung); sympathische

Fasern innervieren Gefäße und Drüsen. Adrenalin erniedrigt

den Atemwegwiderstand über relaxierende Wirkung von ß2-Adrenozeptoren

an der Bronchialmuskulatur. Auch Mastzellen haben ß-Rezeptoren,

Katecholamine hemmen deren Mediatorfreisetzung und steigern die

mukoziliäre Clearance. NANC-Nerven setzen VIP und NO frei und

wirken bronchodilatierend Die

Atemwege sind vegetativ innerviert: Die Bronchien vorwiegend

parasympathisch (Bronchokonstiktion, Schleimbildung); sympathische

Fasern innervieren Gefäße und Drüsen. Adrenalin erniedrigt

den Atemwegwiderstand über relaxierende Wirkung von ß2-Adrenozeptoren

an der Bronchialmuskulatur. Auch Mastzellen haben ß-Rezeptoren,

Katecholamine hemmen deren Mediatorfreisetzung und steigern die

mukoziliäre Clearance. NANC-Nerven setzen VIP und NO frei und

wirken bronchodilatierend |