Atemvolumina und

Atemwiderstände

Atemvolumina und

Atemwiderstände

Asthma: ἆσθμα = schweres Atmen

Asthma: ἆσθμα = schweres Atmen | Wie jeden Fließwiderstand, ermittelt man auch den Atemwegwiderstand (Resistance) durch Messung von Strömung (der Atemluft) und Druckdifferenz (zwischen Außenluft und Alveolen). Ist die Resistance erhöht, liegt eine obstruktive Ventilationsstörung vor (z.B. Asthma bronchiale). Einfacher ist die Bestimmung des Sekundenstoßwertes (Tiffeneau-Test): Verringerte Sekundenwerte weisen auf Verengung der Atemwege (erhöhte Resistance) hin. Auch die Maximalkapazität bei forcierter Atmung ist durch Obstruktion in den Luftwegen herabgesetzt. Der Bewegungsspielraum des Lungen-Thorax-Systems drückt sich in Atemvolumina aus. Zwischen maximaler Ein- und maximaler Ausatmung liegt die Vitalkapazität. Diese kann man sich aus Atemzugvolumen plus inspiratorischem plus exspiratorischem Reservevolumen zusammengesetzt vorstellen. Verringerte Vitalkapazität weist auf eine restriktive Ventilationsstörung hin (der Bewegungsspielraum des Atemapparates ist eingeschränkt). Auch bei maximaler Ausatmung verbleibt ein Residualvolumen in der Lunge (aus anatomischen Gründen). Bei ausgeatmeter Ruhelage befindet sich die funktionelle Residualkapazität (Summe aus Residualvolumen und exspiratorischem Reservevolumen) in der Lunge. Die Oberflächenspannung in den Lungenbläschen (sie erschwert die Einatmung) wird durch das Surfactant der Alveolen auf ein Drittel des sonst zu erwartenden Wertes (~25 statt ~75 dyn/cm) reduziert. Surfactant besteht hauptsächlich aus Lipiden wie Lezithin sowie aus immunaktiven und lipophilen Proteinen. |

Atemwegwiderstand (Resistance)

Atemwegwiderstand (Resistance)  Atemvolumina

Atemvolumina  Surfactant

Surfactant

Geburt und erste Atemzüge

Geburt und erste Atemzüge

Sekundenstoßwert, forcierte Vitalkapazität

Sekundenstoßwert, forcierte Vitalkapazität  Atemzugvolumen, Reservevolumina

Atemzugvolumen, Reservevolumina  Residualvolumen, funktionelle Residualkapazität

Residualvolumen, funktionelle Residualkapazität  Inspirationskapazität

Inspirationskapazität  Totalkapazität

Totalkapazität  Oberflächenspannung

Oberflächenspannung  Tenside / Detergenzien

Tenside / Detergenzien  Surfactants

Surfactants

Core messages

Core messages Als Vitalkapazität (VC, vital capacity) bezeichnet

man die Luftmenge, die mit einem Atemzug maximal ausgeatmet werden kann

- von stärkster Einatmung bis stärkster Ausatmung. Formal kann man sie

sich als Summe von Atemzugvolumen, inspiratorischem und

exspiratorischem Reservevolumen zusammengesetzt denken ([ERV] + [VT] + [IRV]. Ihr Betrag kann mit dem Alter bis auf die Hälfte des jugendlichen Referenzwertes abnehmen.

Als Vitalkapazität (VC, vital capacity) bezeichnet

man die Luftmenge, die mit einem Atemzug maximal ausgeatmet werden kann

- von stärkster Einatmung bis stärkster Ausatmung. Formal kann man sie

sich als Summe von Atemzugvolumen, inspiratorischem und

exspiratorischem Reservevolumen zusammengesetzt denken ([ERV] + [VT] + [IRV]. Ihr Betrag kann mit dem Alter bis auf die Hälfte des jugendlichen Referenzwertes abnehmen. Im

Alter nimmt die Vitalkapazität ab, nicht notwendigerweise die

Totalkapazität der Lungen; das bedeutat, dass das Residualvolumen

zunimmt (vgl. dort).

Im

Alter nimmt die Vitalkapazität ab, nicht notwendigerweise die

Totalkapazität der Lungen; das bedeutat, dass das Residualvolumen

zunimmt (vgl. dort). Abbildung) und Trainingszustand ab.

Abbildung) und Trainingszustand ab.

Abbildung:

Nomogramm zur Ermittlung von

Vitalkapazität und Tiffeneau-Wert

Abbildung:

Nomogramm zur Ermittlung von

Vitalkapazität und Tiffeneau-Wert  (Einsekundenkapazität FEV1) aus Körpergröße und Lebensalter

(Einsekundenkapazität FEV1) aus Körpergröße und Lebensalter

Der Sekundenstoßwert (forced expiratory volume in 1 second, FEV1, Tiffeneau) ist der in der ersten Sekunde forcierter Exspiration ausgeatmete Anteil (in %) der Vitalkapazität. Als forcierte Vitalkapazität (forced vital capacity) FVC bezeichnet man das Volumen, das nach maximaler Einatmung rasch und vollständig ausgeatmet werden kann.

Der Sekundenstoßwert (forced expiratory volume in 1 second, FEV1, Tiffeneau) ist der in der ersten Sekunde forcierter Exspiration ausgeatmete Anteil (in %) der Vitalkapazität. Als forcierte Vitalkapazität (forced vital capacity) FVC bezeichnet man das Volumen, das nach maximaler Einatmung rasch und vollständig ausgeatmet werden kann. Eigenelastizität der Lunge - mit den Komponenten

Oberflächenspannung in der Wand der Alveolen sowie Zug elastischer Fasern im

Lungengewebe (

Eigenelastizität der Lunge - mit den Komponenten

Oberflächenspannung in der Wand der Alveolen sowie Zug elastischer Fasern im

Lungengewebe ( s. dort)

s. dort) Strömungswiderstand der Luft beim Aus- und Einatmen (physikalisch: Strömungswiderstand = Druckgradient / Strömung, vgl. dort)

Strömungswiderstand der Luft beim Aus- und Einatmen (physikalisch: Strömungswiderstand = Druckgradient / Strömung, vgl. dort) Reibung durch Bewegungen des Thoraxapparates beim Atmen (Gewebeverformung, Pleurablätter).

Reibung durch Bewegungen des Thoraxapparates beim Atmen (Gewebeverformung, Pleurablätter).| W = (pA - pB) / Str |

Atemwegwiderstand (Resistance)

Atemwegwiderstand (Resistance)

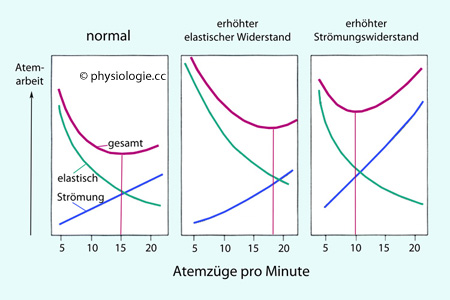

Abbildung: Atemarbeit entgegen elastischen und

Strömungswiderständen bei konstantem Atemzeitvolumen, aber

unterschiedlicher Atemfrequenz

Abbildung: Atemarbeit entgegen elastischen und

Strömungswiderständen bei konstantem Atemzeitvolumen, aber

unterschiedlicher Atemfrequenz

Abbildung).

Abbildung). Abbildung).

Abbildung).

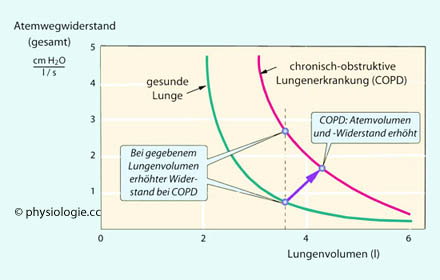

Abbildung: Atemwegwiderstand als Funktion des Lungenvolumens

Abbildung: Atemwegwiderstand als Funktion des Lungenvolumens Der Atemwegwiderstand hängt von der Tiefe der Einatmung ab.

Zunehmende Einatmung weitet die oberen Luftwege (größere

Querschnittsfläche → geringerer Widerstand) über stärker gespannte elastische Fasern - der

Atemwegwiderstand nimmt auf weit unter

1 cm H2O pro

l/s ab, bei maximaler Ausatmung hingegen steigt er auf ~5 cm H2O pro

l/s an.

Der Atemwegwiderstand hängt von der Tiefe der Einatmung ab.

Zunehmende Einatmung weitet die oberen Luftwege (größere

Querschnittsfläche → geringerer Widerstand) über stärker gespannte elastische Fasern - der

Atemwegwiderstand nimmt auf weit unter

1 cm H2O pro

l/s ab, bei maximaler Ausatmung hingegen steigt er auf ~5 cm H2O pro

l/s an. Abbildung: Mechanische Verankerung und Strömungswiderstand

Abbildung: Mechanische Verankerung und Strömungswiderstand Abbildung oben)

Abbildung oben) Zur Messung der Atemluftströmung (mittels Pneumotachographie) und des Alveolardrucks (mittels Plethysmographie

Zur Messung der Atemluftströmung (mittels Pneumotachographie) und des Alveolardrucks (mittels Plethysmographie  ) s. dort

) s. dort| Re = (ϱ . v . l) / η |

Bei zusätzlichem Einsatz der Exspirationsmuskulatur (z.B. Atemnot) nimmt der Druck im Pleura- und Alveolarraum zu (im Extrem bis ~100 mmHg), gleichzeitig werden die Atemwege komprimiert, der Atemwegwiderstand nimmt zu und die Atemstromstärke steigt trotz hohen Alveolardrucks kaum an (dynamische Atemwegskompression,

Bei zusätzlichem Einsatz der Exspirationsmuskulatur (z.B. Atemnot) nimmt der Druck im Pleura- und Alveolarraum zu (im Extrem bis ~100 mmHg), gleichzeitig werden die Atemwege komprimiert, der Atemwegwiderstand nimmt zu und die Atemstromstärke steigt trotz hohen Alveolardrucks kaum an (dynamische Atemwegskompression,  s. dort).

s. dort).  Forcierte Inspiration hingegen erweitert die Atemwege und führt zu deutlicher Steigerung des Luftstroms.

Forcierte Inspiration hingegen erweitert die Atemwege und führt zu deutlicher Steigerung des Luftstroms. vgl. dort

vgl. dort| Lungenvolumen |

Definition |

ergibt sich aus | Typischer Bereich (l) |

| Totalkapazität |

Luftinhalt Lunge bei maximaler Einatmungsposition |

TLC = RV+VC | 4,9 - 6,4 |

| Funktionelle Residualkapazität (FRC) |

Luftinhalt Lunge bei normaler Ausatemlage |

- | 2,6 - 3,4 |

| Residualvolumen |

Luftinhalt Lunge bei maximaler Ausatemlage |

RV = TLC-VC | 1,5 - 1,9 |

| Inspiratorische Kapazität |

Volumen zwischen FRC und TLC |

IC = TLC-FRC | 2,3 - 3,0 |

| Exspiratorisches Reservevolumen |

Volumen zwischen FRC und RV |

ERC = FRC-RV | 1,1 - 1,5 |

| Vitalkapazität |

Luftvolumen, das von TLC zu RV ausgeatmet wird |

VC = TLC-RV | 3,4 - 4,5 |

Das Atemzugvolumen AZV (tidal volume VT, bei gesunden erwachsenen Personen 0,5-0,6 Liter in Ruhe) ist die Luftmenge, die zwischen ruhiger In- und Exspirationslage (ein)geatmet wird. Richtwert etwa 7 ml/kg KG (d.h. bei 70 kg Körpergewicht rund 0,5 l).

Das Atemzugvolumen AZV (tidal volume VT, bei gesunden erwachsenen Personen 0,5-0,6 Liter in Ruhe) ist die Luftmenge, die zwischen ruhiger In- und Exspirationslage (ein)geatmet wird. Richtwert etwa 7 ml/kg KG (d.h. bei 70 kg Körpergewicht rund 0,5 l).| Exspiratorisches Reservevolumen = Vitalkapazität - Inspirationskapazität |

s. dort).

s. dort). Das Residualvolumen RV errechnet sich aus FRC - ERV. Es ist die Luftmenge, die bei maximaler Exspirationslage in der Lunge verbleibt. Es kann nicht spirometrisch bestimmt werden,

sondern mittels Indikatorverdünnung (Heliumverdünnung,

Stickstoff-Auswaschtechnik) oder über das Boyle-Mariotte-Prinzip (Körperplethysmographie) bestimmt werden. Das

Residualvolumenerhöht sich bei

restriktiven Ventilationsstörungen und mit zunehmendem Alter.

Das Residualvolumen RV errechnet sich aus FRC - ERV. Es ist die Luftmenge, die bei maximaler Exspirationslage in der Lunge verbleibt. Es kann nicht spirometrisch bestimmt werden,

sondern mittels Indikatorverdünnung (Heliumverdünnung,

Stickstoff-Auswaschtechnik) oder über das Boyle-Mariotte-Prinzip (Körperplethysmographie) bestimmt werden. Das

Residualvolumenerhöht sich bei

restriktiven Ventilationsstörungen und mit zunehmendem Alter.| Funktionelle Residualkapazität = Residualvolumen + exspiratorisches Reservevolumen |

Compliance und Perfusion: Wenn die Lunge das Volumen der FRC enthält, ist das Lungen-Thorax-System am leichtesten dehnbar und der Gefäßwiderstand ist am geringsten

Compliance und Perfusion: Wenn die Lunge das Volumen der FRC enthält, ist das Lungen-Thorax-System am leichtesten dehnbar und der Gefäßwiderstand ist am geringsten Alveolarweite: Adäquate Füllung der Lungen wirkt einer Atelektase der Alveolen entgegen

Alveolarweite: Adäquate Füllung der Lungen wirkt einer Atelektase der Alveolen entgegen  Sauerstoffspeicher:

Auch wenn es nicht viel ist, enthält die Lunge in Atemruhelage doch

etwa 0,4 Liter Sauerstoff, der im Notfall zum Teil genutzt werden

könnte.

Sauerstoffspeicher:

Auch wenn es nicht viel ist, enthält die Lunge in Atemruhelage doch

etwa 0,4 Liter Sauerstoff, der im Notfall zum Teil genutzt werden

könnte. Körperposition: Der Wechsel von aufrechter zu Rückenlage reduziert das [FRC] um etwa einen Liter (!)

Körperposition: Der Wechsel von aufrechter zu Rückenlage reduziert das [FRC] um etwa einen Liter (!) Erhöhter intraabdomineller Druck (Zwerchfellhochstand): Beispielsweise

bei Obesitas, beim Hinlegen (s. oben), in der Schwangerschaft. Auch

Anästhesie (aus unklaren Gründen) und verschiedene Lungenerkrankungen

(u.a. Pulmonalödem), akutes Abdomen senken den [FRC]

Erhöhter intraabdomineller Druck (Zwerchfellhochstand): Beispielsweise

bei Obesitas, beim Hinlegen (s. oben), in der Schwangerschaft. Auch

Anästhesie (aus unklaren Gründen) und verschiedene Lungenerkrankungen

(u.a. Pulmonalödem), akutes Abdomen senken den [FRC]  Körperposition: Wechsel vom Liegen zu aufrechter Lage erhöht den Betrag des FRC

Körperposition: Wechsel vom Liegen zu aufrechter Lage erhöht den Betrag des FRC  Mit dem Körperwachstum nehmen die Werte zu. In höherem Lebensalter

nimmt der Anteil an elastischem Gewebe ab, die Lunge lässt sich weiter

dehnen

Mit dem Körperwachstum nehmen die Werte zu. In höherem Lebensalter

nimmt der Anteil an elastischem Gewebe ab, die Lunge lässt sich weiter

dehnen Druckbeatmung, Lungenemphysem, Asthma bronchiale steigern den Betrag der FRC

Druckbeatmung, Lungenemphysem, Asthma bronchiale steigern den Betrag der FRC|

Die FRC ist bei Lungenemphysem vergrößert |

Die Inspirationskapazität (inspiratorische Reservekapazität) ist

die Summe aus Atemzugvolumen und inspiratorischem Reservevolumen (VT plus IRV), also

die Luft, die zusätzlich zur FRC bis zur maximalen Inspiration

eingeatmet werden kann. Sie

beträgt bei gesunden Frauen im Schnitt 2,4, bei Männern 3,8 Liter

Die Inspirationskapazität (inspiratorische Reservekapazität) ist

die Summe aus Atemzugvolumen und inspiratorischem Reservevolumen (VT plus IRV), also

die Luft, die zusätzlich zur FRC bis zur maximalen Inspiration

eingeatmet werden kann. Sie

beträgt bei gesunden Frauen im Schnitt 2,4, bei Männern 3,8 Liter  Eine

wichtige lungenfunktionsdiagnostische Größe ist die Vitalkapazität

(VC, vital capacity),

die aus dem Zustand tiefster Einatmung maximal ausgeatmet werden kann.

Man kann sie als die Summe von IRV, VT und ERV auffassen.

Eine

wichtige lungenfunktionsdiagnostische Größe ist die Vitalkapazität

(VC, vital capacity),

die aus dem Zustand tiefster Einatmung maximal ausgeatmet werden kann.

Man kann sie als die Summe von IRV, VT und ERV auffassen.| Restriktive Ventilationsstörungen verringern die Vitalkapazität |

Die Totalkapatität (TLC, total lung capacity) ist das Luftvolumen, die sich bei maximaler Einatmung in der Lunge befindet (TLC = RV + ERV + AZV + IRV).

Die Totalkapatität (TLC, total lung capacity) ist das Luftvolumen, die sich bei maximaler Einatmung in der Lunge befindet (TLC = RV + ERV + AZV + IRV).| Totalkapazität = Vitalkapazität + Residualvolumen |

Oberflächenspannung ist ein Maß für die Kraft, die benötigt wird,

Flüssigkeitsmoleküle an einer Gas-Flüssigkeits-Grenzfläche zusammenzuhalten bzw. in eine zu vergrößernde Grenzfläche zu verlagern.

In der Flüssigkeit (in unserem Fall: Wasser) sind die Anziehungskräfte

zwischen den Wassermolekülen nach allen Richtungen gleich groß und

gleichen einander aus (vgl. Abbildung).

Oberflächenspannung ist ein Maß für die Kraft, die benötigt wird,

Flüssigkeitsmoleküle an einer Gas-Flüssigkeits-Grenzfläche zusammenzuhalten bzw. in eine zu vergrößernde Grenzfläche zu verlagern.

In der Flüssigkeit (in unserem Fall: Wasser) sind die Anziehungskräfte

zwischen den Wassermolekülen nach allen Richtungen gleich groß und

gleichen einander aus (vgl. Abbildung).

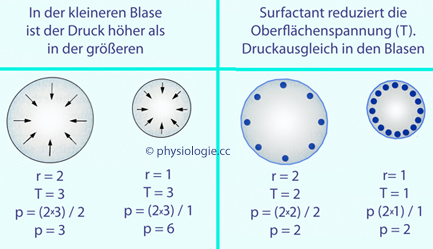

Abbildung: LaPlace-Gesetz und Surfactant

Abbildung: LaPlace-Gesetz und Surfactant

Detergentien bzw. Tenside sind "oberflächenaktiv": Sie bestehen aus Molekülen mit einem polaren und einem apolaren Ende und reichern sich an Grenzflächen zwischen Wasser und Luft an (Abbildung), sodass die gegenseitige Anziehungskraft der Wassermoleküle - und damit die Oberflächenspannung - reduziert wird.

Detergentien bzw. Tenside sind "oberflächenaktiv": Sie bestehen aus Molekülen mit einem polaren und einem apolaren Ende und reichern sich an Grenzflächen zwischen Wasser und Luft an (Abbildung), sodass die gegenseitige Anziehungskraft der Wassermoleküle - und damit die Oberflächenspannung - reduziert wird.  Surfactants (surface active agents)

Surfactants (surface active agents)  sind eine Mischung aus

sind eine Mischung aus

Lipiden (~90%), davon rund die Hälfte Dipalmitoylphosphatidylcholin (DPPC), ein Lezithin, das den Hauptbestandteil des Surfactant ausmacht, und

Lipiden (~90%), davon rund die Hälfte Dipalmitoylphosphatidylcholin (DPPC), ein Lezithin, das den Hauptbestandteil des Surfactant ausmacht, und Proteinen (~10%) - immunaktiven Apoproteinen A und D (SP-A, SP-D: angeborene Immunität - sie opsonisieren Bakterien und Viren) sowie den hydrophoben Apoproteinen B und C (SP-B, SP-C), welche die Einlagerung

von Lipiden beschleunigen.

Proteinen (~10%) - immunaktiven Apoproteinen A und D (SP-A, SP-D: angeborene Immunität - sie opsonisieren Bakterien und Viren) sowie den hydrophoben Apoproteinen B und C (SP-B, SP-C), welche die Einlagerung

von Lipiden beschleunigen.

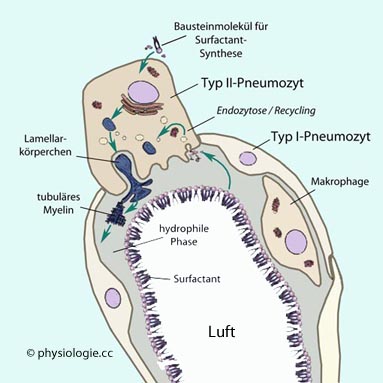

Abbildung: Alveolarwand

Abbildung: Alveolarwand Surfactants (Sammelbezeichnung "surfactant") reduzieren

die theoretisch an einer Luft-Wasser-Grenze zu erwartende

Oberflächenspannung in der Lunge von ~70 dyn/cm auf ~25 dyn/cm, also um

etwa zwei Drittel. Surfactant hat die niedrigste Oberflächenspannung

unter allen bekannten biologischen Substanzen. Durch die Reduktion der

Oberflächenspannung verringert Surfactant auch die Tendenz von

Wassermolekülen, in die Alveole einzutreten und hilft so, die Alveolen trocken zu halten.

Surfactants (Sammelbezeichnung "surfactant") reduzieren

die theoretisch an einer Luft-Wasser-Grenze zu erwartende

Oberflächenspannung in der Lunge von ~70 dyn/cm auf ~25 dyn/cm, also um

etwa zwei Drittel. Surfactant hat die niedrigste Oberflächenspannung

unter allen bekannten biologischen Substanzen. Durch die Reduktion der

Oberflächenspannung verringert Surfactant auch die Tendenz von

Wassermolekülen, in die Alveole einzutreten und hilft so, die Alveolen trocken zu halten. (club cells, Keulenzellen, sekretorische Zellen der distalen Luftwege: exokrine Zellen in den Bronchiolen) sezernieren Surfactantproteine und Glykoproteine.

(club cells, Keulenzellen, sekretorische Zellen der distalen Luftwege: exokrine Zellen in den Bronchiolen) sezernieren Surfactantproteine und Glykoproteine. | Surfactant reduziert die Oberflächenspannung in den Alveolen und macht die Lunge dehnungsfähiger |

Abbildung: Surfactant-Synthese in einer Lungenalveole (schematisch)

Abbildung: Surfactant-Synthese in einer Lungenalveole (schematisch)

Abbildung), welche die Proteinkomponenten

synthetisieren und posttranslational modifizieren, bis in Lamellarkörperchen (lamellar bodies, lamellar granules, keratinosomes, membrane-coating granules

- Phospholipidkörnchen mit <0,5 µm Durchmesser) das fertige

Surfactant zur Exozytose bereitsteht. Pro Stunde sezerniert die Lunge

~10% des in den Lamellarkörperchen

vorliegenden Materials, das nur zum Teil neu gebildet wurde und z.T.

recycelt wird. Die in den Lamellarkörperchen gespeicherten

Phosphatidylcholine (cholinbasierten Phospholipide) sind die Grundlage

für die oberflächenspannungsverringernde Wirkung des Surfactant.

Abbildung), welche die Proteinkomponenten

synthetisieren und posttranslational modifizieren, bis in Lamellarkörperchen (lamellar bodies, lamellar granules, keratinosomes, membrane-coating granules

- Phospholipidkörnchen mit <0,5 µm Durchmesser) das fertige

Surfactant zur Exozytose bereitsteht. Pro Stunde sezerniert die Lunge

~10% des in den Lamellarkörperchen

vorliegenden Materials, das nur zum Teil neu gebildet wurde und z.T.

recycelt wird. Die in den Lamellarkörperchen gespeicherten

Phosphatidylcholine (cholinbasierten Phospholipide) sind die Grundlage

für die oberflächenspannungsverringernde Wirkung des Surfactant. Abbildung).

Abbildung).

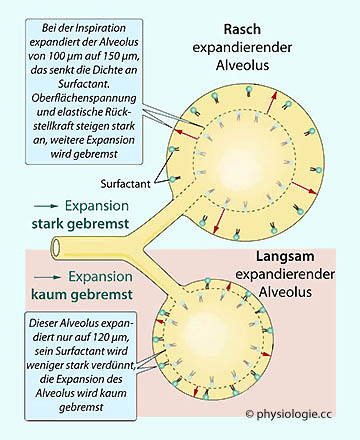

Abbildung: "Surfactant-Bremse"

Abbildung: "Surfactant-Bremse"

| p = 2T / r |

Abbildung):

Je schneller sich ein Aleolus ausdehnt, desto rascher nimmt - bewirkt

durch Ausdünnung der Phospholipidmoleküle des Surfactant - die

Oberflächenspannung zu, was eine zunehmende nach innen gerichtete

elastische Kraft bedeutet und ein weiteres "Aufblähen" des Alveolus verhindert

("Surfactantbremse").

Abbildung):

Je schneller sich ein Aleolus ausdehnt, desto rascher nimmt - bewirkt

durch Ausdünnung der Phospholipidmoleküle des Surfactant - die

Oberflächenspannung zu, was eine zunehmende nach innen gerichtete

elastische Kraft bedeutet und ein weiteres "Aufblähen" des Alveolus verhindert

("Surfactantbremse").  s. dort).

s. dort).

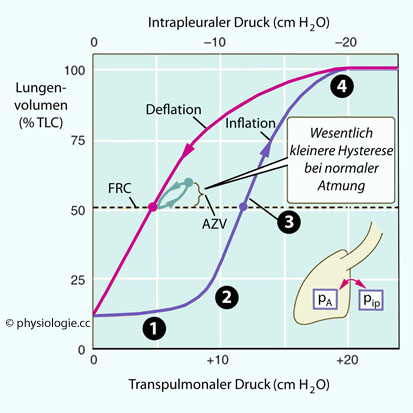

Abbildung: Druck-Volumen-Kurven bei Inflation und Deflation einer Lunge

Abbildung: Druck-Volumen-Kurven bei Inflation und Deflation einer Lunge

Abbildung):

Abbildung):

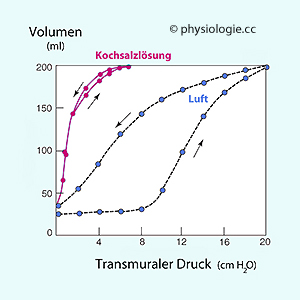

Abbildung: Hysterese einer mit isotoner Flüssigkeit (rot) und einer mit Luft gefüllten Lunge

Abbildung: Hysterese einer mit isotoner Flüssigkeit (rot) und einer mit Luft gefüllten Lunge

Abbildung):

Abbildung):| Die Bildung von Surfactant ist ein Reifezeichen der Lunge (ab Schwangerschaftswoche 28) Ein Mangel an Surfactant erniedrigt die Compliance (Dehnungsfähigkeit) der Lunge |

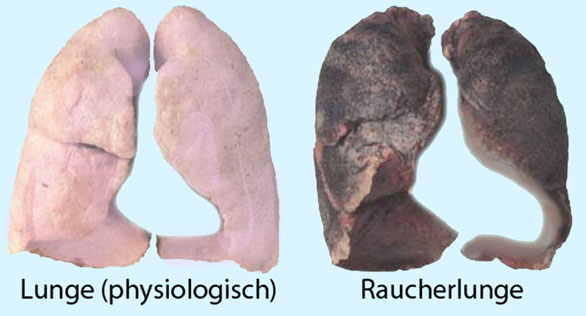

Abbildung: Gesunde Lunge vs. Raucherlunge

Abbildung: Gesunde Lunge vs. Raucherlunge

, chronisches Asthma bronchiale

, chronisches Asthma bronchiale  oder chronische

Bronchitis (COPD = chronic obstructive pulmonary disease, Chronische obstruktive Lungenerkrankung), verschieben die Atemlage in Richtung Inspiration; das inspiratorische Reservevolumen

ist herabgesetzt, und die Leistungsreserve nimmt ab, denn bei Belastung

wird vorwiegend das inspiratorische Reservevolumen in Anspruch genommen. Im Spätstadium der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung unterscheidet man in der Klinik zwei Typen (die allerdings nur selten in Reinform vorliegen):

oder chronische

Bronchitis (COPD = chronic obstructive pulmonary disease, Chronische obstruktive Lungenerkrankung), verschieben die Atemlage in Richtung Inspiration; das inspiratorische Reservevolumen

ist herabgesetzt, und die Leistungsreserve nimmt ab, denn bei Belastung

wird vorwiegend das inspiratorische Reservevolumen in Anspruch genommen. Im Spätstadium der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung unterscheidet man in der Klinik zwei Typen (die allerdings nur selten in Reinform vorliegen): Pink Puffer: Starke Dyspnoe, Gasaustausch durch kompensatorische Atemarbeit weitgehend normal (pink!), Patienten eher untergewichtig („pulmonale Kachexie“)

Pink Puffer: Starke Dyspnoe, Gasaustausch durch kompensatorische Atemarbeit weitgehend normal (pink!), Patienten eher untergewichtig („pulmonale Kachexie“) Blue Bloater:

Gasaustausch behindert, Absinken des Sauerstoffpartialdrucks im arteriellen Blut, Sauerstoffmangel (Zyanose: blue!),

kompensatorisch erhöhte Erythropoese (Hämatokritanstieg), Hyperkapnie,

Rechtsherzinsuffizienz, Patienten eher übergewichtig

Blue Bloater:

Gasaustausch behindert, Absinken des Sauerstoffpartialdrucks im arteriellen Blut, Sauerstoffmangel (Zyanose: blue!),

kompensatorisch erhöhte Erythropoese (Hämatokritanstieg), Hyperkapnie,

Rechtsherzinsuffizienz, Patienten eher übergewichtig| Bei einer COPD kann der pO2 im Blut absinken |

Tabakrauchen reduziert Sauerstoffaufnahmevermögen und

Leistungsfähigkeit, weil Nikotin die Bronchialmuskulatur zur

Kontraktion veranlasst und dadurch den Atemwegwiderstand erhöht.

Die Trasnsportfunktion des Flimmerepithels nimmt drastisch ab, die Zilien schlagen unkoordiniert, die mukoziliäre Clearance

ist reduziert (Raucherhusten). Zusätzlich kommt es zu chronischer

Bronchitis. All dies kann - insbesondere, wenn Infektionen der Atemwege

dazukommen (Corona!) - zu Emphysem,

verringerter Sauerstoffdiffusion und innerem Ersticken führen und so - unabhängig vom Krebsrisiko - letale Folgen haben. Nach einer 2025 publizierten Studie reduziert jede gerauchte Zigarette die Lebenszeit um mindestens 20 Minuten.

Tabakrauchen reduziert Sauerstoffaufnahmevermögen und

Leistungsfähigkeit, weil Nikotin die Bronchialmuskulatur zur

Kontraktion veranlasst und dadurch den Atemwegwiderstand erhöht.

Die Trasnsportfunktion des Flimmerepithels nimmt drastisch ab, die Zilien schlagen unkoordiniert, die mukoziliäre Clearance

ist reduziert (Raucherhusten). Zusätzlich kommt es zu chronischer

Bronchitis. All dies kann - insbesondere, wenn Infektionen der Atemwege

dazukommen (Corona!) - zu Emphysem,

verringerter Sauerstoffdiffusion und innerem Ersticken führen und so - unabhängig vom Krebsrisiko - letale Folgen haben. Nach einer 2025 publizierten Studie reduziert jede gerauchte Zigarette die Lebenszeit um mindestens 20 Minuten.

Man

unterscheidet statische und dynamische Größen der

Lungenfunktion.

Statische Volumina sind durch definierte Atemlagen begrenzt, wie das

Atemzugvolumen oder die Vitalkapazität. Dynamische Volumina sind der Atemgrenzwert und die Einsekundenkapazität (Sekundenstoßwert FEV1).

Atemvolumina hängen von Körpergröße, Alter, Geschlecht,

Trainings- und Gesundheitszustand ab. Die Vitalkapazität ist bei

restriktiven, der Sekundenstoßwert bei obstruktiven

Ventilationsstörungen vermindert Man

unterscheidet statische und dynamische Größen der

Lungenfunktion.

Statische Volumina sind durch definierte Atemlagen begrenzt, wie das

Atemzugvolumen oder die Vitalkapazität. Dynamische Volumina sind der Atemgrenzwert und die Einsekundenkapazität (Sekundenstoßwert FEV1).

Atemvolumina hängen von Körpergröße, Alter, Geschlecht,

Trainings- und Gesundheitszustand ab. Die Vitalkapazität ist bei

restriktiven, der Sekundenstoßwert bei obstruktiven

Ventilationsstörungen vermindert  Alle

Anteile der Vitalkapazität können direkt spirometrisch bestimmt werden;

Residualvolumen, funktionelle Residualkapazität (FRC) und Totalkapazität indirekt mittels Indikatorverdünnung (Helium-Einwaschmethode, Stickstoff-Auswaschmethode). Das

Atemzugvolumen liegt zwischen normaler Aus- und Einatemlage, die

Vitalkapazität zwischen maximaler Aus- und maximaler Einatmung. FRC ist

die Luftmenge, die sich

bei ausgeatmeter Ruhelage in der Lunge befindet (Residualvolumen +

exspiratorisches Reservevolumen); ihr Betrag ist bei Lungenemphysem

vergrößert. Totalkapazität = Vitalkapazität + Residualvolumen Alle

Anteile der Vitalkapazität können direkt spirometrisch bestimmt werden;

Residualvolumen, funktionelle Residualkapazität (FRC) und Totalkapazität indirekt mittels Indikatorverdünnung (Helium-Einwaschmethode, Stickstoff-Auswaschmethode). Das

Atemzugvolumen liegt zwischen normaler Aus- und Einatemlage, die

Vitalkapazität zwischen maximaler Aus- und maximaler Einatmung. FRC ist

die Luftmenge, die sich

bei ausgeatmeter Ruhelage in der Lunge befindet (Residualvolumen +

exspiratorisches Reservevolumen); ihr Betrag ist bei Lungenemphysem

vergrößert. Totalkapazität = Vitalkapazität + Residualvolumen  Nasenatmung trägt zum Atemwegwiderstand (~1,5 cm H2O pro l/s) bei: Wirbelbildungen im Bereich der

Nasenmuscheln reinigen die Luft. ~80% des Atmungswiderstandes stammen aus den Luftwegen (Atemwegwiderstand - davon ~80% durch Luftwege mit ≥2 mm Durchmesser), ~20% von Reibungsverlusten im Gewebe (Lunge und Thorax). Der Energiebedarf zur Überwindung

des Atmungswiderstandes beträgt ~1% des gesamten

Energieumsatzes. Während der Einatmung wird Arbeit zur Dehnung

elastischer

Komponenten investiert und während der

Exspiration zurückgewonnen Nasenatmung trägt zum Atemwegwiderstand (~1,5 cm H2O pro l/s) bei: Wirbelbildungen im Bereich der

Nasenmuscheln reinigen die Luft. ~80% des Atmungswiderstandes stammen aus den Luftwegen (Atemwegwiderstand - davon ~80% durch Luftwege mit ≥2 mm Durchmesser), ~20% von Reibungsverlusten im Gewebe (Lunge und Thorax). Der Energiebedarf zur Überwindung

des Atmungswiderstandes beträgt ~1% des gesamten

Energieumsatzes. Während der Einatmung wird Arbeit zur Dehnung

elastischer

Komponenten investiert und während der

Exspiration zurückgewonnen  Bei normaler Ruheatmung ist die Atemarbeit bei ~15 Atemzügen pro Minute

am geringsten. Der Atemwegwiderstand sinkt mit der Tiefe der

Einatmung (größere

Querschnittsfläche → geringerer Widerstand).

Ist der Strömungswiderstand erhöht (obstruktive Störung), ist eine

ausreichende Ventilation bei tiefer Atmung (und abnehmender

Atemfrequenz) am leichtesten. Steigt der elastische Widerstand (Fibrose), ist der Arbeitszuwachs bei flacher Atmung (mit erhöhter Atemfrequenz) am geringsten (in Atem-Mittellage ist die Lunge am besten dehnbar)

Bei normaler Ruheatmung ist die Atemarbeit bei ~15 Atemzügen pro Minute

am geringsten. Der Atemwegwiderstand sinkt mit der Tiefe der

Einatmung (größere

Querschnittsfläche → geringerer Widerstand).

Ist der Strömungswiderstand erhöht (obstruktive Störung), ist eine

ausreichende Ventilation bei tiefer Atmung (und abnehmender

Atemfrequenz) am leichtesten. Steigt der elastische Widerstand (Fibrose), ist der Arbeitszuwachs bei flacher Atmung (mit erhöhter Atemfrequenz) am geringsten (in Atem-Mittellage ist die Lunge am besten dehnbar)  Die Luftströmung erfolgt in den

Luftwegen teils laminar, teils turbulent - bedingt durch die Geometrie der Bronchien, Strömungsgeschwindigkeit, Dichte und Viskosität des

strömenden Mediums. Laminare Strömung findet sich am ehesten distal von terminalen

Bronchiolen (niedrige Strömungsgeschwindigkeit),

turbulente Strömung in der Trachea (bei höherer

Strömungsgeschwindigkeit), der effektive

Widerstand steigt dann an. An Aufzweigungsstellen

der größeren Luftwege mischen sich laminare mit

turbulenten Strömungsprofilen (transitionale Strömung). Forcierte Ausatmung steigert den Druck im Alveolarraum, die

Atemwege werden komprimiert, der Atemwegwiderstand nimmt zu (dynamische

Atemwegskompression). Forcierte Einatmung erweitert

die Atemwege Die Luftströmung erfolgt in den

Luftwegen teils laminar, teils turbulent - bedingt durch die Geometrie der Bronchien, Strömungsgeschwindigkeit, Dichte und Viskosität des

strömenden Mediums. Laminare Strömung findet sich am ehesten distal von terminalen

Bronchiolen (niedrige Strömungsgeschwindigkeit),

turbulente Strömung in der Trachea (bei höherer

Strömungsgeschwindigkeit), der effektive

Widerstand steigt dann an. An Aufzweigungsstellen

der größeren Luftwege mischen sich laminare mit

turbulenten Strömungsprofilen (transitionale Strömung). Forcierte Ausatmung steigert den Druck im Alveolarraum, die

Atemwege werden komprimiert, der Atemwegwiderstand nimmt zu (dynamische

Atemwegskompression). Forcierte Einatmung erweitert

die Atemwege Ohne Surfactant

müsste die Einatmung gegen einen Druck von ca.

3 kPa (statt knapp 0,5 kPa) erfolgen. Surfactant besteht aus Molekülen mit polaren und apolaren Enden (90% Lipide, 10% Proteine), die sich an der Wasser / Luft- Grenze so anordnen, dass die Oberflächenspannung reduziert wird - von (theoretischen) ~70 auf ~25 dyn/cm. So erhöht Surfactant die Dehnbarkeit der Lunge. Fertiges

Surfactant steht in Lamellarkörperchen (Phospholipidkörnchen) zur Exozytose aus Typ-II-Zellen bereit; pro Stunde

sezerniert die Lunge ~10% des

Materials. Die Sekretion steigt mit körperlicher Belastung, Gähnen, Seufzen. Surfactant verhindert einen alveolären "Wettlauf der Expansion": Mit der Ausdehnung des Alveolus wird das Surfactant ausgedünnt, die Oberflächenspannung steigt, was ein weiteres Aufblähen des Alveolus erschwert. Unterschiedliche Dehnbarkeit der Alveolen wird durch diese "Surfactant-Bremse" ausgeglichen, die Entfaltung der Alveolen um einen Mittelwert herum stabilisiert Ohne Surfactant

müsste die Einatmung gegen einen Druck von ca.

3 kPa (statt knapp 0,5 kPa) erfolgen. Surfactant besteht aus Molekülen mit polaren und apolaren Enden (90% Lipide, 10% Proteine), die sich an der Wasser / Luft- Grenze so anordnen, dass die Oberflächenspannung reduziert wird - von (theoretischen) ~70 auf ~25 dyn/cm. So erhöht Surfactant die Dehnbarkeit der Lunge. Fertiges

Surfactant steht in Lamellarkörperchen (Phospholipidkörnchen) zur Exozytose aus Typ-II-Zellen bereit; pro Stunde

sezerniert die Lunge ~10% des

Materials. Die Sekretion steigt mit körperlicher Belastung, Gähnen, Seufzen. Surfactant verhindert einen alveolären "Wettlauf der Expansion": Mit der Ausdehnung des Alveolus wird das Surfactant ausgedünnt, die Oberflächenspannung steigt, was ein weiteres Aufblähen des Alveolus erschwert. Unterschiedliche Dehnbarkeit der Alveolen wird durch diese "Surfactant-Bremse" ausgeglichen, die Entfaltung der Alveolen um einen Mittelwert herum stabilisiert  Das passive

Druck-Volumen-Verhalten der Lunge ist bei Ein- und Ausatmung

unterschiedlich (Hysterese), z.T. erklärbar mit einer von der Atemtiefe

abhängigen Umorientierung der Surfactantmoleküle (geringere Compliance

bei der Einatmung im Vergleich zur Ausatmung). Die ersten Atemzüge des Neugeborenen sind durch Oberflächenkräfte erschwert,

die sich bei der Bildung von Luft-Flüssigkeits-Grenzen in den Alveolen aufbauen;

Surfactant reduziert den Aufwand. Die Bildung von Surfactant ist ein

Reifezeichen der Lunge (ab SSW 28); Mangel an Surfactant erniedrigt

die Compliance der Lunge Das passive

Druck-Volumen-Verhalten der Lunge ist bei Ein- und Ausatmung

unterschiedlich (Hysterese), z.T. erklärbar mit einer von der Atemtiefe

abhängigen Umorientierung der Surfactantmoleküle (geringere Compliance

bei der Einatmung im Vergleich zur Ausatmung). Die ersten Atemzüge des Neugeborenen sind durch Oberflächenkräfte erschwert,

die sich bei der Bildung von Luft-Flüssigkeits-Grenzen in den Alveolen aufbauen;

Surfactant reduziert den Aufwand. Die Bildung von Surfactant ist ein

Reifezeichen der Lunge (ab SSW 28); Mangel an Surfactant erniedrigt

die Compliance der Lunge |