Duodenum, Jejunum, Ileum

Duodenum, Jejunum, Ileum

Chymus: χυμός = Saft

Chymus: χυμός = Saft| Der

Dünndarm steht im Zentrum der Resorptionsvorgänge. Dazu erhält er aus

dem hepatobiliären System (Leber, Gallenblase) Gallensekret und aus der

Bauchspeicheldrüse Pankreassekret. Das Gallensekret enthält Salze und

gallensaure Salze, letztere dienen der Fettverdauung; das

Pankreassekret enthält Salze (vor allem Bicarbonat, das den sauren

Mageninhalt puffert) und Enzyme für das Aufschließen von Proteinen /

Peptiden, Kohlenhydraten, Fetten und anderen Nahrungsbestandteilen. Die Sekretionsvorgänge sind hormonell und neural gesteuert. Auslösend sind vor allem die Bestandteile im Chymus. Spezielle Schleimhautzellen in Duodenum und Jejunum "messen" deren Muster und Konzentration und reagieren mit der Freisetzung von "Verdauungshormonen" wie Sekretin (regt die Bildung basischen Sekrets an) oder Cholezystokinin (fördert die Bildung enzymreichen Sekrets). CCK bringt darüber hinaus die Gallenblase zur Kontraktion und entspannt den Sphincter Oddi, der über die Passage von Gallen- und Pankreassekret in das Duodenum wacht. Die Schleimhaut des Dünndarms verfügt über die Mechanismen zur Resoption verschiedenster Nahrungsbestandteile und wacht einerseits über immunologische Intaktheit, bildet andererseits einen Passageweg für den Weitertransport resorbierter Komponenten in Blut (Pfortader) und Lymphe (Chylusgefäße). Die Muskulatur des Dünndarms vermittelt die motorischen Elemente zur Durchmischung des Darminhalts einerseits (Erleichterung der Verdauungs- und Aufnahmeprozesse) und zu dessen Weitertransport andererseits (Peristaltik). Die Koordination der dazu notwendigen Bewegungselemente obliegt spezifischen Schrittmacherzellen und deren Interaktion mit autonomen Nervenzellen und deren Plexus, sowie den glatten Muskelzellen, welche Tonus und Motorik generieren. |

Verdauung und Resorption

Verdauung und Resorption  Motilität des Dünndarms

Motilität des Dünndarms  Resorptionsmechanismen

Resorptionsmechanismen  Dünndarm und Pankreas

Dünndarm und Pankreas  Dünndarm und Galle

Dünndarm und Galle

(Kontraktionsfrequenz ~3/min) und die Muskulatur des Duodenum

(Kontraktionsfrequenz ~3/min) und die Muskulatur des Duodenum  (~12/min) können unabhängig voneinander aktiv sein.

(~12/min) können unabhängig voneinander aktiv sein.

Näheres zu den Verdauungsmechanismen im Dünndarm s. dort

Näheres zu den Verdauungsmechanismen im Dünndarm s. dort Näheres zu den Resorptionsmechanismen im Dünndarm s. dort

Näheres zu den Resorptionsmechanismen im Dünndarm s. dort mit Sekret und Enzymen

mit Sekret und Enzymen  , Wechsel der Kontaktorte

mit der Schleimhaut) sowie Weitertransport. Die Passagezeit des ~7 m langen Dünndarms beträgt 2-4 Stunden.

, Wechsel der Kontaktorte

mit der Schleimhaut) sowie Weitertransport. Die Passagezeit des ~7 m langen Dünndarms beträgt 2-4 Stunden. Abbildung):

Abbildung):

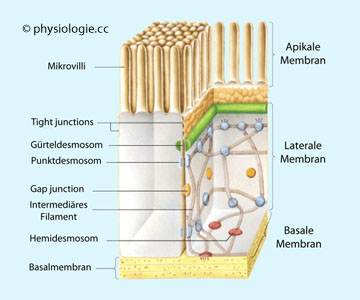

Abbildung: Enterozyt

Abbildung: Enterozyt vgl. dort). Sie sind durch ein Schlussleistensystem voneinander separiert.

vgl. dort). Sie sind durch ein Schlussleistensystem voneinander separiert.

Eine Seite blickt zum Lumen und ermöglicht die Resorption von Stoffen aus dem Chymus - die entsprechende Membran nennt man apikal

(Apex = Spitze - der Zelle) bzw. luminal. Diese Membran ist in den

meisten Fällen zwecks Oberflächenvergrößerung zu zahlreichen winzigen

Ausstülpungen (Mikrovilli) gefaltet.

Eine Seite blickt zum Lumen und ermöglicht die Resorption von Stoffen aus dem Chymus - die entsprechende Membran nennt man apikal

(Apex = Spitze - der Zelle) bzw. luminal. Diese Membran ist in den

meisten Fällen zwecks Oberflächenvergrößerung zu zahlreichen winzigen

Ausstülpungen (Mikrovilli) gefaltet. Die andere Seite - seitlich und zum Interstitium (Blutseite) hin gerichtet - ist von

Membran überzogen. Über diese werden u.a. apikal resorbierte Stoffe

weitertransportiert, sie enthält in jedem Fall Na/K-ATPase, welche die

meisten Transportprozesse (sekundär) antreibt und basolateralertranszellulären Austausch verschiedener Stoffe erlaubt (A, C und D in der folgenden

Die andere Seite - seitlich und zum Interstitium (Blutseite) hin gerichtet - ist von

Membran überzogen. Über diese werden u.a. apikal resorbierte Stoffe

weitertransportiert, sie enthält in jedem Fall Na/K-ATPase, welche die

meisten Transportprozesse (sekundär) antreibt und basolateralertranszellulären Austausch verschiedener Stoffe erlaubt (A, C und D in der folgenden  Abbildung).

Abbildung).  Das

Muster der Ausstattung der apikalen und basolateralen Membran mit Transportmolekülen (Permeasen, Pumpen,

Symportern, Antiportern) ist jeweils unterschiedlich und entscheidet

darüber, welche Ionen und Moleküle wie stark und in welche Richtung

durch die Zelle transportiert werden können.

Das

Muster der Ausstattung der apikalen und basolateralen Membran mit Transportmolekülen (Permeasen, Pumpen,

Symportern, Antiportern) ist jeweils unterschiedlich und entscheidet

darüber, welche Ionen und Moleküle wie stark und in welche Richtung

durch die Zelle transportiert werden können. Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Resorptionswege in der Darmschleimhaut

Abbildung: Resorptionswege in der Darmschleimhaut Zur Vergrößerung der Resorptionsoberfläche s. dort

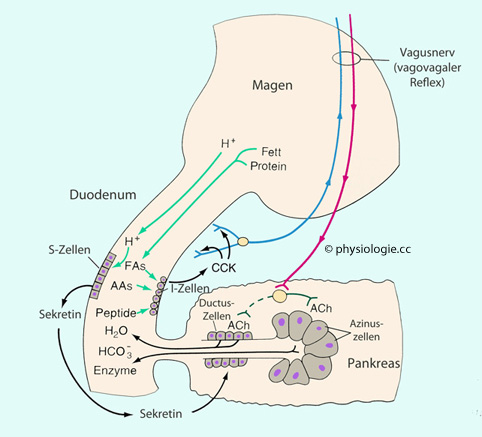

Zur Vergrößerung der Resorptionsoberfläche s. dort Sekretin

aus S-Zellen in der Mucosa (angeregt durch einem pH ab 4,5, ansteigend

bis pH 3,0 - Werte, die nur im proximalen Duodenum auftreten - sowie

hohe Konzentrationen langkettiger Fettsäuren) und

Sekretin

aus S-Zellen in der Mucosa (angeregt durch einem pH ab 4,5, ansteigend

bis pH 3,0 - Werte, die nur im proximalen Duodenum auftreten - sowie

hohe Konzentrationen langkettiger Fettsäuren) und  Cholezystokinin (CCK) aus I-Zellen in der Mucosa (angeregt durch

Aminosäuren, Peptide, Fette im Chymus). Acinuszellen im Pankreas exprimieren (beim Menschen) keine CCK-Rezeptoren; CCK wirkt offenbar auf vagale Afferenzen, die dann in der Bauchspeicheldrüse vagovagale Reflexe auslösen (die atropinblockierbar sind).

Cholezystokinin (CCK) aus I-Zellen in der Mucosa (angeregt durch

Aminosäuren, Peptide, Fette im Chymus). Acinuszellen im Pankreas exprimieren (beim Menschen) keine CCK-Rezeptoren; CCK wirkt offenbar auf vagale Afferenzen, die dann in der Bauchspeicheldrüse vagovagale Reflexe auslösen (die atropinblockierbar sind).  Die

Sekretions- bzw. Bicarbonatantwort auf eine Mahlzeit beruht auf der

Freisetzung geringer Mengen Sekretin, ausgelöst durch Ansäuerung des

Duodenum und via CCK cholinerg potenziert im Rahmen vagovagaler Reflexe.

Die

Sekretions- bzw. Bicarbonatantwort auf eine Mahlzeit beruht auf der

Freisetzung geringer Mengen Sekretin, ausgelöst durch Ansäuerung des

Duodenum und via CCK cholinerg potenziert im Rahmen vagovagaler Reflexe.

Abbildung: Duodenum und Anregung des Pankreas

Abbildung: Duodenum und Anregung des Pankreas

Abbildung) - dieser Mechanismus ist durch Atropin blockierbar (die Endstrecke ist cholinerg).

Abbildung) - dieser Mechanismus ist durch Atropin blockierbar (die Endstrecke ist cholinerg).

Abbildung: Gallensystem und enterohepatischer Kreislauf - Überblick

Abbildung: Gallensystem und enterohepatischer Kreislauf - Überblick

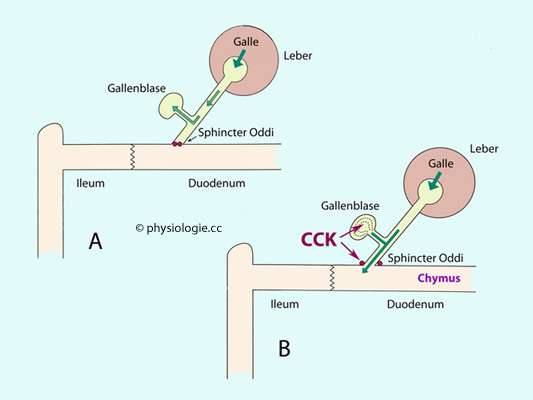

Abbildung: Steuerung von Gallenblase und Sphincter Oddi

Abbildung: Steuerung von Gallenblase und Sphincter Oddi

(m. sphincter ampullae hepatopancreaticae) - eine Verstärkung des

Ringmuskels des Endstücks des Gallengangs - umschließt die gemeinsame

Einmündung des Gallen- (ductus choledochus) und

Pankreasausführungsganges (ductus pancreaticus); er liegt in der

Vater'schen Papille

(m. sphincter ampullae hepatopancreaticae) - eine Verstärkung des

Ringmuskels des Endstücks des Gallengangs - umschließt die gemeinsame

Einmündung des Gallen- (ductus choledochus) und

Pankreasausführungsganges (ductus pancreaticus); er liegt in der

Vater'schen Papille  (papilla duodeni major).

(papilla duodeni major).  Abbildung).

Abbildung). Abbildung).

Abbildung).

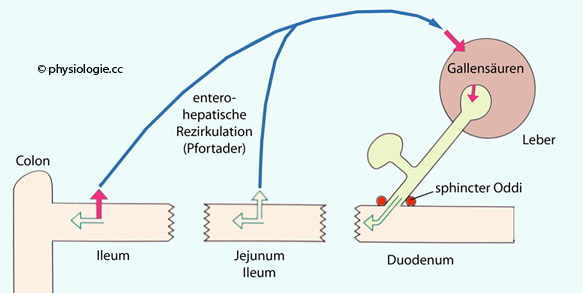

Abbildung: Enterohepatischer Kreislauf von Gallensäuren

Abbildung: Enterohepatischer Kreislauf von Gallensäuren

Über die Resorption von Protein s. dort und dort

Über die Resorption von Protein s. dort und dort Über die Resorption von Kohlenhydraten s. dort

Über die Resorption von Kohlenhydraten s. dort Über die Resorption von Fetten s. dort und dort

Über die Resorption von Fetten s. dort und dort Über die Darmmotorik s. dort

Über die Darmmotorik s. dort Über das Immunsystem des Darmes s. dort

Über das Immunsystem des Darmes s. dort

Das Duodenum zeigt in der digestiven Phase vor allem Segmentationsmotorik (~12/min),

die durch Ruhephasen unterbrochen ist; gelegentlich tritt Peristaltik

auf. Wenn der Mageninhalt entsprechend homogenisiert und das Duodenum

aufnahmebereit ist, lässt der Pylorus die Passage von Chymus zu. Zur Wirkung der kohlenhydrat-, fett-,

eiweiß- und nukleinsäurespaltenden pankreatischen Enzyme kommt die von

membranständigen Enzymen des Bürstensaums im Dünndarm Das Duodenum zeigt in der digestiven Phase vor allem Segmentationsmotorik (~12/min),

die durch Ruhephasen unterbrochen ist; gelegentlich tritt Peristaltik

auf. Wenn der Mageninhalt entsprechend homogenisiert und das Duodenum

aufnahmebereit ist, lässt der Pylorus die Passage von Chymus zu. Zur Wirkung der kohlenhydrat-, fett-,

eiweiß- und nukleinsäurespaltenden pankreatischen Enzyme kommt die von

membranständigen Enzymen des Bürstensaums im Dünndarm Die Dünndarmmotorik unterstützt die Verdauungs- und Resorptionsprozesse durch Transport (Peristaltik), Wechsel des Schleimhautkontakts und Vermischung des Chymus mit Sekret (Segmentationen). Sie wird getriggert durch interstitielle (Cajal-) Schrittmacherzellen, die einerseits den basalen Rhythmus vorgeben, andererseits neuronale Inputs vermitteln. Elektrische Entladungswellen (MMC) triggern im Nüchternzustand etwa alle 90 Minuten Kontraktionswellen (~5 cm/min),

die sich vom Magen bis zum Colon fortsetzen (Entleerung,

Eindämmung des Bakterienwachstums). Die digestive Phase zeigt Segmentationen (5 Sekunden-Periodik) und

Peristaltik. Schwankungen des Membranpotentials glatter Muskelzellen in

der Darmwand (Frequenz vom Duodenum zum Ileum abnehmend) lösen nur dann

Kontraktionen aus, wenn sie Aktionspotentiale triggern - das hängt von nervösen und humoralen Begleitfaktoren ab. Starke Dehnung eines Darmabschnitts hemmt generell die motorische Aktivität (intestino-intestinaler Reflex) Die Dünndarmmotorik unterstützt die Verdauungs- und Resorptionsprozesse durch Transport (Peristaltik), Wechsel des Schleimhautkontakts und Vermischung des Chymus mit Sekret (Segmentationen). Sie wird getriggert durch interstitielle (Cajal-) Schrittmacherzellen, die einerseits den basalen Rhythmus vorgeben, andererseits neuronale Inputs vermitteln. Elektrische Entladungswellen (MMC) triggern im Nüchternzustand etwa alle 90 Minuten Kontraktionswellen (~5 cm/min),

die sich vom Magen bis zum Colon fortsetzen (Entleerung,

Eindämmung des Bakterienwachstums). Die digestive Phase zeigt Segmentationen (5 Sekunden-Periodik) und

Peristaltik. Schwankungen des Membranpotentials glatter Muskelzellen in

der Darmwand (Frequenz vom Duodenum zum Ileum abnehmend) lösen nur dann

Kontraktionen aus, wenn sie Aktionspotentiale triggern - das hängt von nervösen und humoralen Begleitfaktoren ab. Starke Dehnung eines Darmabschnitts hemmt generell die motorische Aktivität (intestino-intestinaler Reflex) Schlussleistensysteme trennen die apikale (Bürstensaum, Resorptionsoberfläche

~200 m2) von der basolateralen Membran der Mucosaepithelzellen (Enterozyten), diese sind mit jeweils unterschiedlichen Transportsystemen (Permeasen, Pumpen, Symportern, Antiportern) ausgestattet. Deren Zahl

(Expression) und Zustand (Öffnungswahrscheinlichkeit) hängt von Lokalisierung, Situation und Anforderung ab und

entscheidet darüber, welche Ionen und Moleküle wie stark und in welche

Richtung durch die Zelle transportiert werden. Resorption kann

transzellulär oder parazellulär erfolgen. Die Zottenmotorik variiert

Kontaktzonen zum Chymus und unterstützt den Abtransport der Lymphe (zentrales Chylusgefäß). Die Epithelschicht wird in 2-6 Tagen komplett ausgetauscht Schlussleistensysteme trennen die apikale (Bürstensaum, Resorptionsoberfläche

~200 m2) von der basolateralen Membran der Mucosaepithelzellen (Enterozyten), diese sind mit jeweils unterschiedlichen Transportsystemen (Permeasen, Pumpen, Symportern, Antiportern) ausgestattet. Deren Zahl

(Expression) und Zustand (Öffnungswahrscheinlichkeit) hängt von Lokalisierung, Situation und Anforderung ab und

entscheidet darüber, welche Ionen und Moleküle wie stark und in welche

Richtung durch die Zelle transportiert werden. Resorption kann

transzellulär oder parazellulär erfolgen. Die Zottenmotorik variiert

Kontaktzonen zum Chymus und unterstützt den Abtransport der Lymphe (zentrales Chylusgefäß). Die Epithelschicht wird in 2-6 Tagen komplett ausgetauscht  Wenige Minuten nach Ankunft sauren Mageninhalts im Duodenum steigt die Pankreassekretion (physiologische Selbsthemmung: Der nach ~30 min erreichte Gipfelwert entspricht ~3/4 der maximal möglichen Menge), zum Großteil angeregt durch die Anwesenheit von Aminosäuren, Peptiden, Fetten (CCK wirkt auf afferente Fasern und über einen vagalen Reflex cholinerg auf Azinuszellen) und Wasserstoffionen (Sekretin steigert die Bicarbonatsekretion ab pH=5: "natürliches Antazidum") im Dünndarm. Insulin potenziert die sekretionsfördernden Effekte von Sekretin und CCK. CCK wird in den ersten 90 cm Dünndarmstrecke gebildet Wenige Minuten nach Ankunft sauren Mageninhalts im Duodenum steigt die Pankreassekretion (physiologische Selbsthemmung: Der nach ~30 min erreichte Gipfelwert entspricht ~3/4 der maximal möglichen Menge), zum Großteil angeregt durch die Anwesenheit von Aminosäuren, Peptiden, Fetten (CCK wirkt auf afferente Fasern und über einen vagalen Reflex cholinerg auf Azinuszellen) und Wasserstoffionen (Sekretin steigert die Bicarbonatsekretion ab pH=5: "natürliches Antazidum") im Dünndarm. Insulin potenziert die sekretionsfördernden Effekte von Sekretin und CCK. CCK wird in den ersten 90 cm Dünndarmstrecke gebildet Mit der Galle

werden Gallensäuren (in Form ihrer Salze), Cholesterin,

Gallenfarbstoffe, auch Medikamente und Schwermetalle ausgeschieden. Gallensäuren - die führende organische Komponente des Gallensekrets (~50% aller gelösten Bestandteile) - emulgieren Fette, machen sie für Lipase zugänglich und beteiligen sich an der Mizellenbildung. Gallensäuren werden passiv resorbiert (hydrophobe

und dekonjugierte Gallensäuren) oder aktiv im Ileum (hydrophilere

Gallensäuren wie Cholsäure). Dazu hat die apikale

Membran natriumabhängige Transporter, Transportproteine binden die Gallensäuren, an der

basolateralen Membran gelangen sie via Anionenaustauscher in

Interstitium und Pfortaderblut (enterohepatischer Kreislauf: tägliche Sekretion 20-30 g, Gallensäurepool 2-3 g). Die Leber produziert Gallensäuren abhängig vom Bedarf nach (bis zu 5 g/d) . Die Sekretion von Gallensäuren zieht aufgrund des osmotischen Effekts Wasser und Elektrolyte in die Gallenflüssigkeit (gallensäurenabhängige Gallenproduktion; der

in den Gallengängen unter dem Einfluss von Sekretin gebildete

bicarbonatreiche Gallensaft wird gallensäuren-unabhängig gebildet). Der

Sekretionsdruck (Gallengangdruck) beträgt bis zu 20 mmHg Mit der Galle

werden Gallensäuren (in Form ihrer Salze), Cholesterin,

Gallenfarbstoffe, auch Medikamente und Schwermetalle ausgeschieden. Gallensäuren - die führende organische Komponente des Gallensekrets (~50% aller gelösten Bestandteile) - emulgieren Fette, machen sie für Lipase zugänglich und beteiligen sich an der Mizellenbildung. Gallensäuren werden passiv resorbiert (hydrophobe

und dekonjugierte Gallensäuren) oder aktiv im Ileum (hydrophilere

Gallensäuren wie Cholsäure). Dazu hat die apikale

Membran natriumabhängige Transporter, Transportproteine binden die Gallensäuren, an der

basolateralen Membran gelangen sie via Anionenaustauscher in

Interstitium und Pfortaderblut (enterohepatischer Kreislauf: tägliche Sekretion 20-30 g, Gallensäurepool 2-3 g). Die Leber produziert Gallensäuren abhängig vom Bedarf nach (bis zu 5 g/d) . Die Sekretion von Gallensäuren zieht aufgrund des osmotischen Effekts Wasser und Elektrolyte in die Gallenflüssigkeit (gallensäurenabhängige Gallenproduktion; der

in den Gallengängen unter dem Einfluss von Sekretin gebildete

bicarbonatreiche Gallensaft wird gallensäuren-unabhängig gebildet). Der

Sekretionsdruck (Gallengangdruck) beträgt bis zu 20 mmHg Die Aufnahmekapazität der Gallenblase

beträgt 20-50 ml. Die Gallenblasenwand entzieht der Galle in der interdigestiven Phase

mittels aktivem Transport Natrium, Chlorid und Bicarbonat (Wasser folgt

osmotisch nach), es entsteht Blasengalle. Die Konzentration an Gallensäuren, Cholesterin, Bilirubin kann bis zum 20-fachen des Ausgangswertes (Lebergalle) zunehmen, die Gallenflüssigkeit bleibt durch Bildung von Mizellen dennoch isoton. Wieviel Galle

in das Duodenum gelangt, hängt ab vom Druckunterschied zwischen

Gallengang und Duodenum einerseits, vom Strömungswiderstand des

Sphincter Oddi andererseits. In

der interdigestiven Phase ist der Tonus des sphincter Oddi hoch,

derjenige der Gallenblasenwand niedrig, Lebergalle fließt in die

Gallenblase. Die Gallenblase kontrahiert in der digestiven Phase (CCK-Rezeptoren in der

Gallenblasenwand und auf cholinergen

Nervenfasern; CCK relaxiert den sphincter Oddi), aber auch im Rahmen von MMCs (interdigestiver Gallenfluss) Die Aufnahmekapazität der Gallenblase

beträgt 20-50 ml. Die Gallenblasenwand entzieht der Galle in der interdigestiven Phase

mittels aktivem Transport Natrium, Chlorid und Bicarbonat (Wasser folgt

osmotisch nach), es entsteht Blasengalle. Die Konzentration an Gallensäuren, Cholesterin, Bilirubin kann bis zum 20-fachen des Ausgangswertes (Lebergalle) zunehmen, die Gallenflüssigkeit bleibt durch Bildung von Mizellen dennoch isoton. Wieviel Galle

in das Duodenum gelangt, hängt ab vom Druckunterschied zwischen

Gallengang und Duodenum einerseits, vom Strömungswiderstand des

Sphincter Oddi andererseits. In

der interdigestiven Phase ist der Tonus des sphincter Oddi hoch,

derjenige der Gallenblasenwand niedrig, Lebergalle fließt in die

Gallenblase. Die Gallenblase kontrahiert in der digestiven Phase (CCK-Rezeptoren in der

Gallenblasenwand und auf cholinergen

Nervenfasern; CCK relaxiert den sphincter Oddi), aber auch im Rahmen von MMCs (interdigestiver Gallenfluss) |