Adaptation: aptare = anpassen, zurechtmachen

Adaptation: aptare = anpassen, zurechtmachen Evolution: evolvere = enthüllen, abspinnen

Evolution: evolvere = enthüllen, abspinnen| Physiologische

Forschung untersucht Lebensvorgänge und konzentriert sich dabei auf optimale Funktionsweisen. So stellt sie Fragen zur Homöostase (Stabilisierung von Zustandsvariablen); zur Belastbarkeit (Resilienz); oder zur Adaptation (Anpassung an veränderte Umgebungsbedingungen). Subdisziplinen der Physiologie orientieren sich an Funktionen von Zellen, Geweben, Organen und Organismen - Transportvorgänge, Säure-Basen-Haushalt, Wärmeregulation, Orientierung etc. Eine klassische Untergliederung ist die in vegetative (Atmung, Kreislauf, Verdauung..) und animalische Physiologie (Sinnesleistungen, Nervenssytem, Bewegung..). Ein zentraler Begriff der Physiologie ist der des Systems: Ein organisiertes Ganzes, das Funktionen erfüllt, welches die separierten Bestandteile für sich alleine nicht erfüllen können. Physiologische Systeme haben einen Stoffwechsel, sind reproduktions- und anpassungsfähig und verfügen über Attribute, die dem Phänomen Leben insgesamt zukommen. Physiologische Forschung bedient sich wissenschaftlicher Methoden und überprüft laufend die Gültigkeit geltender Vorstellungen (Möglichkeit der Falsifikation), die bei Vorliegen neuer Erkenntnisse gegebenenfalls durch besser fundierte Vorstellungen erweitert oder ersetzt werden. |

Leben und System

Leben und System  Top-down vs. bottom-up

Top-down vs. bottom-up  Homöostase, Regelung, Adaptation

Homöostase, Regelung, Adaptation

Reduktionismus

Reduktionismus  Homöostase

Homöostase

; die Phänomene, die uns

gesund erhalten können, obwohl wir ständig Krankheitserregern

ausgesetzt sind - und so weiter.

; die Phänomene, die uns

gesund erhalten können, obwohl wir ständig Krankheitserregern

ausgesetzt sind - und so weiter.

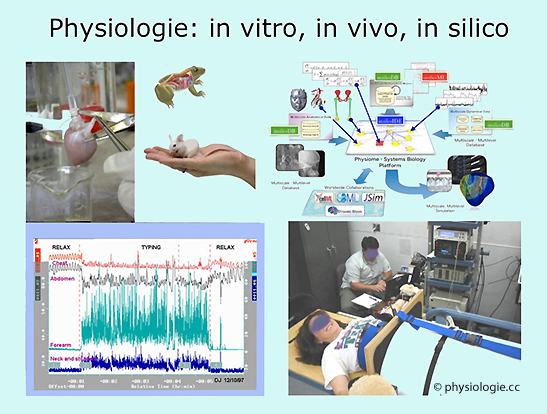

Abbildung: Experimentelle Zugangsweisen physiologischer Forschung

Abbildung: Experimentelle Zugangsweisen physiologischer Forschung

| Prinzipien in der Physiologie Nach Feher J, Quantitative Human Physiology, 2nd ed. Academic Press / Elsevier 2017 |

Zellen sind die organisatorischen Bausteine des Lebens Zellen sind die organisatorischen Bausteine des Lebens Homöostase ist ein zentrales Thema der Physiologie Homöostase ist ein zentrales Thema der Physiologie Wir stammen von vergangenen Lebensformen ab, was sich in unserem Genom widerspiegelt Wir stammen von vergangenen Lebensformen ab, was sich in unserem Genom widerspiegelt Physiologische Systeme transformieren Materie und Energie und folgen dabei den Erhaltungsgesetzen Physiologische Systeme transformieren Materie und Energie und folgen dabei den Erhaltungsgesetzen Koordinierte Steuerung und Kontrolle erfordert Signalaustausch auf allen Organisationsebenen Koordinierte Steuerung und Kontrolle erfordert Signalaustausch auf allen Organisationsebenen Kontrollsysteme nutzen Rückkoppelung (negativ und positiv) sowie antizipatorische und Schwellenmechanismen Kontrollsysteme nutzen Rückkoppelung (negativ und positiv) sowie antizipatorische und Schwellenmechanismen |

Was

passiert in extremen Situationen?

Was

passiert in extremen Situationen?  Wie funktioniert der Körper unter

Bedingungen extremer Drucke, Temperaturen, Beschleunigungswerte, bei eingeschränkter Zufuhr von Wasser, Nahrung, Atemgasen?

Wie funktioniert der Körper unter

Bedingungen extremer Drucke, Temperaturen, Beschleunigungswerte, bei eingeschränkter Zufuhr von Wasser, Nahrung, Atemgasen?  Wie sind "physische" und "psychische" Faktoren und Belastbarkeit verknüpft?

Wie sind "physische" und "psychische" Faktoren und Belastbarkeit verknüpft?  Wie reagiert der Körper auf Stress,

wo liegen die Leistungsgrenzen, wie und wie rasch passt sich der Mensch

an veränderte Bedingungen an?

Wie reagiert der Körper auf Stress,

wo liegen die Leistungsgrenzen, wie und wie rasch passt sich der Mensch

an veränderte Bedingungen an?  Die

Bezeichnung "Physiologie" (φύσις = Natur, λόγος = Lehre) deutet auf

einen ursprünglich viel weiteren Bereich hin als heute. Die Physiologoi, vor allem Thales von Milet, Heraklit und Demokrit

von Abdera, widmeten sich im 5. Jh. v. Chr. dem Studium aller Aspekte

der Natur, einschließlich der Medizin. Ihr Denkansatz war im Grunde ein

rationaler, kausaler und insoferne wissenschaftlicher. Physiologische

Gedanken begannen - soweit heute nachvollziehbar - mit Philosophen des

griechischen Kulturkreises (Hippokrates, Aristoteles, Galen).

Die

Bezeichnung "Physiologie" (φύσις = Natur, λόγος = Lehre) deutet auf

einen ursprünglich viel weiteren Bereich hin als heute. Die Physiologoi, vor allem Thales von Milet, Heraklit und Demokrit

von Abdera, widmeten sich im 5. Jh. v. Chr. dem Studium aller Aspekte

der Natur, einschließlich der Medizin. Ihr Denkansatz war im Grunde ein

rationaler, kausaler und insoferne wissenschaftlicher. Physiologische

Gedanken begannen - soweit heute nachvollziehbar - mit Philosophen des

griechischen Kulturkreises (Hippokrates, Aristoteles, Galen).

Leben

zeichnet sich durch Kombinationen von Eigenschaften aus wie Energie-

und

Stoffwechsel, Selbstkonstruktion / Selbstorganisation, Reduplikation,

Anpassungsfähigkeit, Resilienz, Kompetition, Selektion.

Leben

zeichnet sich durch Kombinationen von Eigenschaften aus wie Energie-

und

Stoffwechsel, Selbstkonstruktion / Selbstorganisation, Reduplikation,

Anpassungsfähigkeit, Resilienz, Kompetition, Selektion.  Dabei gibt es fließende Übergänge zur "unbelebten" Natur: Viren sind

Produkte von

Lebensvorgängen, auf sich alleine gestellt sind sie aber nicht

lebensfähig; überall finden sich Spuren des Lebens - z.B. Kalkstein

(Mikroorganismen, Fossilien), Kohleflöze (Pflanzen), Sauerstoff in

der Atmosphäre (Photosynthese), Technosphäre (humaner Ursprung) -, die

zwar nicht

selbst "leben", aber ohne Leben nicht vorhanden wären.

Dabei gibt es fließende Übergänge zur "unbelebten" Natur: Viren sind

Produkte von

Lebensvorgängen, auf sich alleine gestellt sind sie aber nicht

lebensfähig; überall finden sich Spuren des Lebens - z.B. Kalkstein

(Mikroorganismen, Fossilien), Kohleflöze (Pflanzen), Sauerstoff in

der Atmosphäre (Photosynthese), Technosphäre (humaner Ursprung) -, die

zwar nicht

selbst "leben", aber ohne Leben nicht vorhanden wären. Systeme sind aus interagierenden Elementen aufgebaut (Aristoteles: das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile). Steigende Komplexität kombinierter Systeme bringt Eigenschaften, welche über

die ihrer separaten Elemente hinausgehen. Solche Eigenschaften bezeichnet man als emergent (sie "tauchen auf").

Systeme sind aus interagierenden Elementen aufgebaut (Aristoteles: das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile). Steigende Komplexität kombinierter Systeme bringt Eigenschaften, welche über

die ihrer separaten Elemente hinausgehen. Solche Eigenschaften bezeichnet man als emergent (sie "tauchen auf").

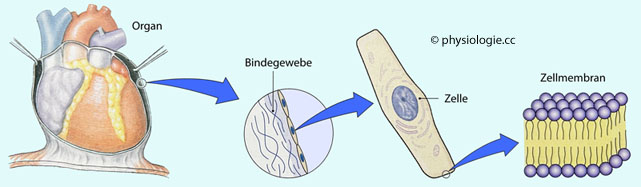

Abbildung: Hierarchie-Ebenen lebender Systeme

Abbildung: Hierarchie-Ebenen lebender Systeme

Abbildung). Mit zunehmender Komplexität sind es immer zahlreichere

Bausteine aus der jeweils niedrigeren Ebene, die in ein höheres

Gesamtsystem einfließen.

Abbildung). Mit zunehmender Komplexität sind es immer zahlreichere

Bausteine aus der jeweils niedrigeren Ebene, die in ein höheres

Gesamtsystem einfließen.

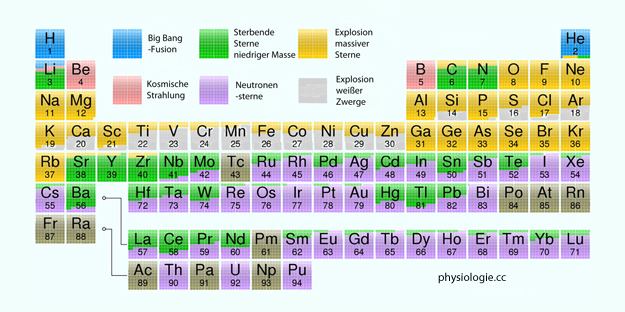

Abbildung), in weiterer Folge beispielsweise Alkali- und

Erdalkali-Elemente (Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium) sowie z.B.

Chlorid (Salze!).

Abbildung), in weiterer Folge beispielsweise Alkali- und

Erdalkali-Elemente (Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium) sowie z.B.

Chlorid (Salze!).  Große Sterne mit ≥1010 kg/m3 Dichte (Sonne ~1,4.103 kg/m3), bei Temperaturen von über einer Milliarde Grad (1.5×109

K), sind "Elementbrüter". So entstandene Materie kann durch Sternenexplosionen (Supernovae) in das

angrenzende Universum verteilt werden.

Große Sterne mit ≥1010 kg/m3 Dichte (Sonne ~1,4.103 kg/m3), bei Temperaturen von über einer Milliarde Grad (1.5×109

K), sind "Elementbrüter". So entstandene Materie kann durch Sternenexplosionen (Supernovae) in das

angrenzende Universum verteilt werden.  Abbildung).

Abbildung).

Abbildung: Periodensystem und lebenswichtige Elemente

Abbildung: Periodensystem und lebenswichtige Elemente

Holismus ist die Vorstellung, dass die Teile eines Organismus nicht nur miteinander verbunden sind, sondern sich auch gegenseitig beeinflussen,

und dass sie nicht isoliert untersucht werden können, ohne dabei

essentielle Information zu verlieren, weil wesentliche Aspekte ihres

Verhaltens alleine auf dieser Interaktion beruhen ("das Ganze ist mehr

als die Summe seiner Teile"). Dazu kommt der Umstand, dass

physiologische Systeme zur gleichen Zeit auf verschiedenen Ebenen der

Organisation operieren (molekulare, subzelluläre, zelluläre,

Organebene). Eigenschaften

eines Systems, die nur durch das Zusammenwirken seiner Komponenten

(nicht aber in den vom Ganzen getrennten Untersystemen) auftreten,

nennt man emergent.

Holismus ist die Vorstellung, dass die Teile eines Organismus nicht nur miteinander verbunden sind, sondern sich auch gegenseitig beeinflussen,

und dass sie nicht isoliert untersucht werden können, ohne dabei

essentielle Information zu verlieren, weil wesentliche Aspekte ihres

Verhaltens alleine auf dieser Interaktion beruhen ("das Ganze ist mehr

als die Summe seiner Teile"). Dazu kommt der Umstand, dass

physiologische Systeme zur gleichen Zeit auf verschiedenen Ebenen der

Organisation operieren (molekulare, subzelluläre, zelluläre,

Organebene). Eigenschaften

eines Systems, die nur durch das Zusammenwirken seiner Komponenten

(nicht aber in den vom Ganzen getrennten Untersystemen) auftreten,

nennt man emergent. Reduktionismus

Reduktionismus  ist der Versuch, einen Sachverhalt auf der Basis seiner Komponenten - sozusagen additiv - zu erklären. Der Vorteil dabei: Die isolierte

Untersuchung und Beschreibung von den "Bausteinen" des Lebens her

erlaubt es, diese Subsysteme ohne "störende" Einflüsse durch gleichzeitige Faktoren (im Gesamtsystem) zu verstehen.

ist der Versuch, einen Sachverhalt auf der Basis seiner Komponenten - sozusagen additiv - zu erklären. Der Vorteil dabei: Die isolierte

Untersuchung und Beschreibung von den "Bausteinen" des Lebens her

erlaubt es, diese Subsysteme ohne "störende" Einflüsse durch gleichzeitige Faktoren (im Gesamtsystem) zu verstehen.

Abbildung).

So ist es nicht möglich, enzephalographische Entladungsmuster aus der

Physiologie einer einzelnen Nervenzelle abzuleiten, die Struktur eines

EKG aus den Eigenschaften einer separaten Herzmuskelzelle, oder den

Ablauf einer Entzündung aus dem Studium eines weißen Blutkörperchens.

Abbildung).

So ist es nicht möglich, enzephalographische Entladungsmuster aus der

Physiologie einer einzelnen Nervenzelle abzuleiten, die Struktur eines

EKG aus den Eigenschaften einer separaten Herzmuskelzelle, oder den

Ablauf einer Entzündung aus dem Studium eines weißen Blutkörperchens. Funktionsweise von Zellen, Geweben, Organen

Funktionsweise von Zellen, Geweben, Organen Ernährung, Energie- und Substrathaushalt, Temperaturregulation, Wasser-und Elektrolythaushalt, Säure-Basen-Status, Calcium-

und Mineralhaushalt, Knochensystem

Ernährung, Energie- und Substrathaushalt, Temperaturregulation, Wasser-und Elektrolythaushalt, Säure-Basen-Status, Calcium-

und Mineralhaushalt, Knochensystem Wirkungsweise von Hormonen, Sexualität,

Reproduktion, Entwicklung und Wachstum

Wirkungsweise von Hormonen, Sexualität,

Reproduktion, Entwicklung und Wachstum  Funktion der Sinnesorgane, Körperhaltung

und Motorik, Muskulatur, Funktionen des Nervensystems

Funktion der Sinnesorgane, Körperhaltung

und Motorik, Muskulatur, Funktionen des Nervensystems Abwehrvorgänge und Immunsystem

Abwehrvorgänge und Immunsystem

Abbildung: Physiologische Systeme

Abbildung: Physiologische Systeme

Evolution

Evolution  -

Geschichte des Lebens und der zugrundeliegenden Mechanismen

-

Geschichte des Lebens und der zugrundeliegenden Mechanismen Ökosysteme - Leben existiert in Ökosystemen, bestehend aus abiotischer Umgebung und Partnerorganismen

Ökosysteme - Leben existiert in Ökosystemen, bestehend aus abiotischer Umgebung und Partnerorganismen Kausale Mechanismen - Wissenschaftliche Deutungen als Ursache und Wirkung

Kausale Mechanismen - Wissenschaftliche Deutungen als Ursache und Wirkung Zelle - Zellen sind die Bausteine des Lebens, wir kennen kein Leben ohne sie

Zelle - Zellen sind die Bausteine des Lebens, wir kennen kein Leben ohne sie Struktur und Funktion -

Leben als Wechselwirkung von Struktur und Funktion auf verschiedenen

Ebenen

Struktur und Funktion -

Leben als Wechselwirkung von Struktur und Funktion auf verschiedenen

Ebenen  Organisationsniveau - Lebewesen funktionieren auf mehreren Organisationsniveaus gleichzeitig

Organisationsniveau - Lebewesen funktionieren auf mehreren Organisationsniveaus gleichzeitig  Informationsflüsse - Steter Informationsfluss innerhalb und zwischen Zellen, Organismen und ihrer Umgebung

Informationsflüsse - Steter Informationsfluss innerhalb und zwischen Zellen, Organismen und ihrer Umgebung  Metabolismus - Lebewesen beziehen Materie und Energie aus

ihrer Umgebung und setzen sie nach ihren Bedürfnissen um

Metabolismus - Lebewesen beziehen Materie und Energie aus

ihrer Umgebung und setzen sie nach ihren Bedürfnissen um Homöostase

Homöostase  - Physiologische Regelungsprozesse ermöglichen und stabilisieren optimale Bedingungen für Lebensvorgänge

- Physiologische Regelungsprozesse ermöglichen und stabilisieren optimale Bedingungen für Lebensvorgänge Homöostase

ist die Kontrolle lebenswichtiger Zustandsvariablen, wie z.B. Blutdruck

oder Sauerstoffaufnahme. Die Zahl solcher Zustandsvariablen (meistens

als "Parameter" bezeichnet) ist groß, und der Organismus verwendet

einen erheblichen Aufwand für ihre Stabilisierung. Homöostase ist ein dynamisches Phänomen: Geringe Abweichungen von einem jeweiligen Optimum

treten ständig auf und veranlassen (im Sinne eines "Systemchecks") die

laufende Feinjustrierung durch Regelsysteme, die dadurch die jeweiligen

Zielgrößen in ihrem optimalen Bereich halten. Zweck der Homöostase ist

die Stabilisierung des "inneren Milieus" (Claude Bernard: milieu intérieur, internal environment)

im Organismus. Zu den involvierten Faktoren gehören z.B. Wasser,

Elektrolyte, Nährstoffe, Atemgase, pH-Wert(e), Temperatur.

Homöostase

ist die Kontrolle lebenswichtiger Zustandsvariablen, wie z.B. Blutdruck

oder Sauerstoffaufnahme. Die Zahl solcher Zustandsvariablen (meistens

als "Parameter" bezeichnet) ist groß, und der Organismus verwendet

einen erheblichen Aufwand für ihre Stabilisierung. Homöostase ist ein dynamisches Phänomen: Geringe Abweichungen von einem jeweiligen Optimum

treten ständig auf und veranlassen (im Sinne eines "Systemchecks") die

laufende Feinjustrierung durch Regelsysteme, die dadurch die jeweiligen

Zielgrößen in ihrem optimalen Bereich halten. Zweck der Homöostase ist

die Stabilisierung des "inneren Milieus" (Claude Bernard: milieu intérieur, internal environment)

im Organismus. Zu den involvierten Faktoren gehören z.B. Wasser,

Elektrolyte, Nährstoffe, Atemgase, pH-Wert(e), Temperatur.

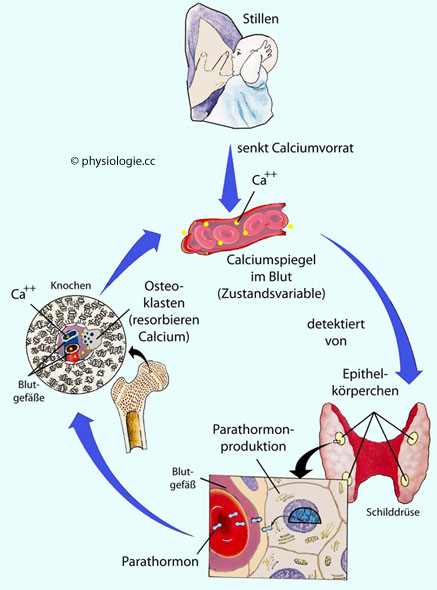

Abbildung: Homöostase durch negative Rückkopplung

Abbildung: Homöostase durch negative Rückkopplung

Abbildung). Lebenszustände werden durch Regelungs-, Rückkopplungs- (feedback) und Steuerungsmechanismen stabilisiert (Beispiel: Blutdruckregulation).

Abbildung). Lebenszustände werden durch Regelungs-, Rückkopplungs- (feedback) und Steuerungsmechanismen stabilisiert (Beispiel: Blutdruckregulation).

Abbildung: Beispiel einer endokrinen Rückkopplung

Abbildung: Beispiel einer endokrinen Rückkopplung

Dabei können sie einander ergänzen (Synergismus), oder in Konkurrenz zueinander stehen (Antagonismus). Beispielsweise senkt Insulin den Blutzuckerspiegel, "antiinsulinäre" Hormone (Glukagon, Adrenalin, Cortisol) erhöhen ihn.

Dabei können sie einander ergänzen (Synergismus), oder in Konkurrenz zueinander stehen (Antagonismus). Beispielsweise senkt Insulin den Blutzuckerspiegel, "antiinsulinäre" Hormone (Glukagon, Adrenalin, Cortisol) erhöhen ihn.  In

vielen Fällen kümmern sich mehr als nur ein System um die

Stabilisierung einer Zustandsgröße (Blutzuckerspiegel, Blutdruck,..),

insbesondere wenn die Regulation von kritischer Bedeutung ist (Redundanz). Fällt einer der beteiligten Regelkreise aus, kann die Regelgröße durch die Aktivität anderer Regelkreise stabilisiert bleiben.

In

vielen Fällen kümmern sich mehr als nur ein System um die

Stabilisierung einer Zustandsgröße (Blutzuckerspiegel, Blutdruck,..),

insbesondere wenn die Regulation von kritischer Bedeutung ist (Redundanz). Fällt einer der beteiligten Regelkreise aus, kann die Regelgröße durch die Aktivität anderer Regelkreise stabilisiert bleiben.  Regelkreise können in hierarchischer Ordnung zueinander stehen, etwa steuern hypothalamische Hormone hypophysäre, und hypophysäre steuern glanduläre Hormone (Beispiel CRH → ACTH → Cortisol).

Regelkreise können in hierarchischer Ordnung zueinander stehen, etwa steuern hypothalamische Hormone hypophysäre, und hypophysäre steuern glanduläre Hormone (Beispiel CRH → ACTH → Cortisol). Schließlich existieren Prioritäten,

z.B. wenn bei körperlicher Belastung die Stabilität des Blutvolumens

vor derjeniger der Körpertemperatur rangiert (Schwitzen kühlt den

Körper, verringert aber das extrazelluläre Flüssigkeitsvolumen).

Schließlich existieren Prioritäten,

z.B. wenn bei körperlicher Belastung die Stabilität des Blutvolumens

vor derjeniger der Körpertemperatur rangiert (Schwitzen kühlt den

Körper, verringert aber das extrazelluläre Flüssigkeitsvolumen). im Organismus selbst (Genschäden, endogene Depression, Alterungsvorgänge, Infekte...) oder

im Organismus selbst (Genschäden, endogene Depression, Alterungsvorgänge, Infekte...) oder in seiner Umwelt (z.B. Fehlernährung, die den Organismus schwächt und für

Störungen empfänglich macht; Veränderung der physikalisch-chemischen

Umweltkomponenten, wie Sauerstoff- oder Substratmangel; Einwirkungen, die zu Verletzungen

führen; Strahlung; etc), oder (sehr oft)

in seiner Umwelt (z.B. Fehlernährung, die den Organismus schwächt und für

Störungen empfänglich macht; Veränderung der physikalisch-chemischen

Umweltkomponenten, wie Sauerstoff- oder Substratmangel; Einwirkungen, die zu Verletzungen

führen; Strahlung; etc), oder (sehr oft) im Zusammenwirken von Faktoren, die im Organismus einerseits, in seiner Umwelt andererseits zu finden sind.

im Zusammenwirken von Faktoren, die im Organismus einerseits, in seiner Umwelt andererseits zu finden sind. Meaning of life?

Die Sinnfrage verlässt den Boden der Naturwissenschaften - sie

orientiert sich an der Bedeutung bzw. dem Zweck des Lebens an sich, sie

ist teleologisch

Meaning of life?

Die Sinnfrage verlässt den Boden der Naturwissenschaften - sie

orientiert sich an der Bedeutung bzw. dem Zweck des Lebens an sich, sie

ist teleologisch  ausgerichtet. Ist die Sinnfrage in diesem Rahmen

überhaupt sinnvoll?

ausgerichtet. Ist die Sinnfrage in diesem Rahmen

überhaupt sinnvoll? Über Genetik und Epigenetik s. dort

Über Genetik und Epigenetik s. dort kann in ganz unterschiedlichen Zeiträumen

erfolgen. Einige Beispiele: Motorische Programme werden reflektorisch innerhalb von

Sekundenbruchteilen adjustiert; hormonelle Reaktionen auf wechselnde

Situationsprofile können innerhalb von Minuten erfolgen; die Regelung

des Blutdrucks wird über Sekunden, Minuten, Stunden, Tage oder Monate

an die jeweiligen Bedingungen angepasst; Organismen können auf

Veränderungen von Umgebungsfaktoren über noch längere Zeiträume reagieren.

kann in ganz unterschiedlichen Zeiträumen

erfolgen. Einige Beispiele: Motorische Programme werden reflektorisch innerhalb von

Sekundenbruchteilen adjustiert; hormonelle Reaktionen auf wechselnde

Situationsprofile können innerhalb von Minuten erfolgen; die Regelung

des Blutdrucks wird über Sekunden, Minuten, Stunden, Tage oder Monate

an die jeweiligen Bedingungen angepasst; Organismen können auf

Veränderungen von Umgebungsfaktoren über noch längere Zeiträume reagieren.

Physiologie beschäftigt sich mit der Funktionsweise lebendiger Systeme,

medizinische Physiologie in einem klinischen Kontext. Physiologische

Forschung untersucht Mechanismen, die erklären, wie biologische Systeme

funktionieren - mit wissenschaftlichen Methoden. Physiologie

vertieft die Interpretation medizinischer Beobachtungen und Daten und

fließt in Prävention, Diagnostik, Therapie, biomedizinische Technik ein

Physiologie beschäftigt sich mit der Funktionsweise lebendiger Systeme,

medizinische Physiologie in einem klinischen Kontext. Physiologische

Forschung untersucht Mechanismen, die erklären, wie biologische Systeme

funktionieren - mit wissenschaftlichen Methoden. Physiologie

vertieft die Interpretation medizinischer Beobachtungen und Daten und

fließt in Prävention, Diagnostik, Therapie, biomedizinische Technik ein Mit zunehmender Komplexität lebender Systeme erlangen diese emergente

Eigenschaften, welche über Merkmale und Verhalten ihrer (isolierten)

Komponenten (die im System interagieren) hinausgehen und aus der

Analyse der Einzelkomponenten nicht voraussagbar sind. Die

Systemhierarchie reicht von Molekülen bis zu Organismen und deren

Interaktion mit der Umwelt Mit zunehmender Komplexität lebender Systeme erlangen diese emergente

Eigenschaften, welche über Merkmale und Verhalten ihrer (isolierten)

Komponenten (die im System interagieren) hinausgehen und aus der

Analyse der Einzelkomponenten nicht voraussagbar sind. Die

Systemhierarchie reicht von Molekülen bis zu Organismen und deren

Interaktion mit der Umwelt Physiologie wird integrativ (top-down) und reduktionistisch (bottom-up) betrieben. Der integrative Ansatz bemüht

sich um

Berücksichtigung relevanter Bedingungen und Begleitfaktoren des Lebens

mit dem Ziel einer möglichst vollständigen Beschreibung; der

reduktionistische beschränkt sich auf die Analyse von Subsystemen unter

möglichst präzise definierten Bedingungen. Aspekte physiologischer

Untersuchung sind z.B.

Evolution, Wechselwirkung zwischen Struktur und Funktion, Organisationsniveaus, Informationsflüsse, Metabolismus, Homöostase, Anpassung Physiologie wird integrativ (top-down) und reduktionistisch (bottom-up) betrieben. Der integrative Ansatz bemüht

sich um

Berücksichtigung relevanter Bedingungen und Begleitfaktoren des Lebens

mit dem Ziel einer möglichst vollständigen Beschreibung; der

reduktionistische beschränkt sich auf die Analyse von Subsystemen unter

möglichst präzise definierten Bedingungen. Aspekte physiologischer

Untersuchung sind z.B.

Evolution, Wechselwirkung zwischen Struktur und Funktion, Organisationsniveaus, Informationsflüsse, Metabolismus, Homöostase, Anpassung Homöostase ist die Kontrolle von Zustandsvariablen ("Parametern") wie Blutdruck oder Glucosespiegel. Physiologie untersucht Mechanismen, welche Zustandsvariable stabilisieren / beeinflussen / anpassen,

wobei Gebiete optimaler Arbeitsweise als Attraktoren (Chaostheorie) gesehen werden

können. Homöostase hütet Funktionsmuster durch Regelungs-,

Rückkopplungs- und Steuerungsmechanismen (Beispiel

Blutdruckregulation). Allostase betrifft die Fähigkeit, angesichts veränderter Rahmenbedingungen (Stresseinwirkungen) Stabilität adaptiv (durch bestgeeignete Veränderung von Zustandsgrößen) zu erreichen. Beispiele sind veränderte Druck- oder Temperaturbereiche, variierende Nahrungszufuhr, orthostatische Belastung, körperliche Arbeit, mikrobielle Herausforderung Homöostase ist die Kontrolle von Zustandsvariablen ("Parametern") wie Blutdruck oder Glucosespiegel. Physiologie untersucht Mechanismen, welche Zustandsvariable stabilisieren / beeinflussen / anpassen,

wobei Gebiete optimaler Arbeitsweise als Attraktoren (Chaostheorie) gesehen werden

können. Homöostase hütet Funktionsmuster durch Regelungs-,

Rückkopplungs- und Steuerungsmechanismen (Beispiel

Blutdruckregulation). Allostase betrifft die Fähigkeit, angesichts veränderter Rahmenbedingungen (Stresseinwirkungen) Stabilität adaptiv (durch bestgeeignete Veränderung von Zustandsgrößen) zu erreichen. Beispiele sind veränderte Druck- oder Temperaturbereiche, variierende Nahrungszufuhr, orthostatische Belastung, körperliche Arbeit, mikrobielle Herausforderung |