Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert

Wie werden

Hormonaktivitäten bestimmt?

Wie werden

Hormonaktivitäten bestimmt?

Aschheim-Zondek-Test: Selmar Aschheim, Bernhard Zondek

Aschheim-Zondek-Test: Selmar Aschheim, Bernhard Zondek| Die Konzentration eines Hormons im Blut spiegelt nicht unbedingt seine biologische Wirkung wider: Ist z.B. der

Rezeptormechanismus an den Zielzellen defekt, bleibt die Wirkung auch bei hohen

Blutwerten des Hormons aus. Bioassays werden für Forschungs-, Entwicklungs- und Überprüfungszwecke verwendet - sie erlauben einen direkten biologischen Wirkungsnachweis (Quantifizierung eines definierten Hormoneffekts). Es gibt in-vitro-Modelle auf unterschiedlichen Komplexitätsstufen: Einzelzellen (Zellkulturen), Gewebe (z.B. Darmstreifen), Organe (z.B. Herzpräparate); oder man prüft - in vivo - an ganzen Organismen (Tiermodelle). Im klinischen Labor werden Konzentrationswerte von Hormonen im biologischen Substrat (meist Körperflüssigkeiten) ermittelt - mit physikalischen, biochemischen oder immuntechnischen Methoden. Analysen beruhen auf chromatographischen Verfahren (HPLC: high performance liquid chromatography); Massenspektrometrie (Steroide, Vitamin D, Medikamente, Proteine etc.); oder auf immunchemischen Techniken (für Hormone mit antigenen Eigenschaften, die mittels Antikörpern selektiv dargestellt werden können). Die Reaktion kann eine Agglutination, Immunpräzipitation, oder Markierung des Antikörpers sein - z.B. mit enzymatischer Aktivität (z.B. enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA) oder mit radioaktiven Stoffen. |

ermöglichen die

Abschätzung der Konzentration oder Wirksamkeit einer Substanz (eines

Hormons, Medikaments,..) durch die Quantifizierung der biologischen

Reaktion, welche diese Substanz auslöst.

ermöglichen die

Abschätzung der Konzentration oder Wirksamkeit einer Substanz (eines

Hormons, Medikaments,..) durch die Quantifizierung der biologischen

Reaktion, welche diese Substanz auslöst.

In-vitro-Modellen (z.B. Präparate, die mit einer

den Wirkstoff enthaltenden Flüssigkeit über- oder durchströmt werden)

über

In-vitro-Modellen (z.B. Präparate, die mit einer

den Wirkstoff enthaltenden Flüssigkeit über- oder durchströmt werden)

über

Tiermodelle (Untersuchung in vivo

Tiermodelle (Untersuchung in vivo  ) bis hin zu

) bis hin zu

klinischen Prüfungen.

klinischen Prüfungen.

Bioassays an Zellen (in vitro

Bioassays an Zellen (in vitro  : Zellkulturen), Geweben bzw. Organen (Darmstreifen, Herzpräparate

etc.) werden für Forschungs-, Entwicklungs- und Überprüfungszwecke

durchgeführt.

: Zellkulturen), Geweben bzw. Organen (Darmstreifen, Herzpräparate

etc.) werden für Forschungs-, Entwicklungs- und Überprüfungszwecke

durchgeführt.

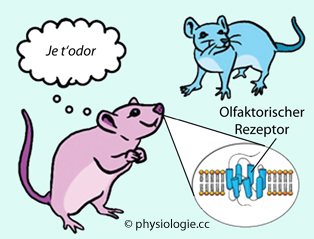

Abbildung: Bioassay

Abbildung: Bioassay

Abbildung), wobei der Vorteil

besteht, dass Reize von sehr geringer Intensität (z.B. Konzentration

eines Geruchsstoffs) wirksam werden und die komplexe Reaktion mit hoher

biologischer Relevanz einhergeht.

Abbildung), wobei der Vorteil

besteht, dass Reize von sehr geringer Intensität (z.B. Konzentration

eines Geruchsstoffs) wirksam werden und die komplexe Reaktion mit hoher

biologischer Relevanz einhergeht. Früher benutzte

man dazu genormte Tiermodelle, beispielsweise:

Früher benutzte

man dazu genormte Tiermodelle, beispielsweise: Der Galli-Mainini-Test

Der Galli-Mainini-Test

(frog test) diente zum hCG-Nachweis über die

spermatogenetische Wirkung einer in den dorsalen Lymphsack injizierten Harnprobe bei jungen Krötenmännchen ("Krötentest")

(frog test) diente zum hCG-Nachweis über die

spermatogenetische Wirkung einer in den dorsalen Lymphsack injizierten Harnprobe bei jungen Krötenmännchen ("Krötentest") Beim Aschheim-Zondek-Test

Beim Aschheim-Zondek-Test  wurde

unreifen weiblichen Mäusen eine Harnprobe der fraglich schwangeren Frau

unter die Haut gespritzt und untersucht, ob die Tiere - die obduziert werden mussten - mit

einer Ovulation reagierten ("Mäusetest")

wurde

unreifen weiblichen Mäusen eine Harnprobe der fraglich schwangeren Frau

unter die Haut gespritzt und untersucht, ob die Tiere - die obduziert werden mussten - mit

einer Ovulation reagierten ("Mäusetest") Der Friedman-Test

Der Friedman-Test  (rabbit test) prüfte

die Reaktion der Eierstöcke eines Kaninchens auf eine Harninjektion -

auch diese Tiere wurden zum Zweck des Bioassays geopfert.

(rabbit test) prüfte

die Reaktion der Eierstöcke eines Kaninchens auf eine Harninjektion -

auch diese Tiere wurden zum Zweck des Bioassays geopfert. Massenspektrometrie

trennt Moleküle in einem Gemisch je nach ihrer molekularen Masse auf.

Ein Massenspektrometer besteht aus drei Komponenten:

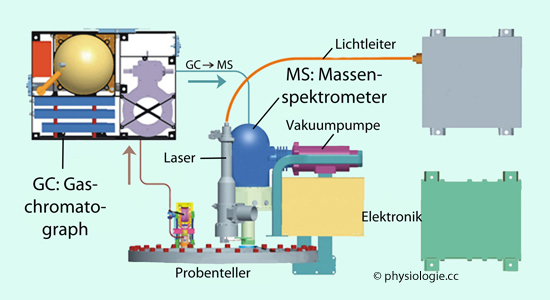

Massenspektrometrie

trennt Moleküle in einem Gemisch je nach ihrer molekularen Masse auf.

Ein Massenspektrometer besteht aus drei Komponenten: Einem Ionisierer, der die Bestandteile in der Probe in Ionen verwandelt und diese als Gasphase zwecks Massenanalyse beschleunigt;

Einem Ionisierer, der die Bestandteile in der Probe in Ionen verwandelt und diese als Gasphase zwecks Massenanalyse beschleunigt; einem Analysator, der die Partikel nach ihrem Masse-zu-Ladungs-Verhältnis trennt;

einem Analysator, der die Partikel nach ihrem Masse-zu-Ladungs-Verhältnis trennt; einem Ionendetektor, auf den die Partikel treffen. Der Impact der einzelnen Ionen wird aufzgezeichnet, bei bekannter Ladung resultiert aus der Laufzeit die Masse.

einem Ionendetektor, auf den die Partikel treffen. Der Impact der einzelnen Ionen wird aufzgezeichnet, bei bekannter Ladung resultiert aus der Laufzeit die Masse.

Abbildung: GC-MS-Messplatz

Abbildung: GC-MS-Messplatz

Abbildung). Massenspektrometrisch bestimmt werden z.B. Steroide,

Vitamin D, Medikamente ("individualisierte Medizin", drug monitoring),

aber auch Proteine oder DNA-Amplifikate. Die chromatographische Auftrennung kann in einer Flüssigkeitsphase (folgende

Abbildung). Massenspektrometrisch bestimmt werden z.B. Steroide,

Vitamin D, Medikamente ("individualisierte Medizin", drug monitoring),

aber auch Proteine oder DNA-Amplifikate. Die chromatographische Auftrennung kann in einer Flüssigkeitsphase (folgende  Abbildung: liquid chromatography, LC) oder in einem Trägergas erfolgen (Gaschromatographie).

Abbildung: liquid chromatography, LC) oder in einem Trägergas erfolgen (Gaschromatographie). Verfahren

beruhen, nützen die unterschiedliche Wanderungsgeschwindigkeit

verschiedener Moleküle in einem Gas oder einer (Körper-) Flüssigkeit

("mobile Phase") in einem Trägermedium ("stationäre Phase").

Die

nacheinander an einem Sensor vorbeikommenden Molekülfraktionen werden

von diesem (optisch) detektiert und das entsprechende Signal

quantifiziert.

Verfahren

beruhen, nützen die unterschiedliche Wanderungsgeschwindigkeit

verschiedener Moleküle in einem Gas oder einer (Körper-) Flüssigkeit

("mobile Phase") in einem Trägermedium ("stationäre Phase").

Die

nacheinander an einem Sensor vorbeikommenden Molekülfraktionen werden

von diesem (optisch) detektiert und das entsprechende Signal

quantifiziert.

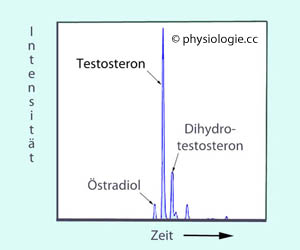

Abbildung: Beispiel einer Hormonanalyse mittels LC-MS

Abbildung: Beispiel einer Hormonanalyse mittels LC-MS

Abbildung: Prinzip des Radioimmunoassay (RIA)

Abbildung: Prinzip des Radioimmunoassay (RIA)

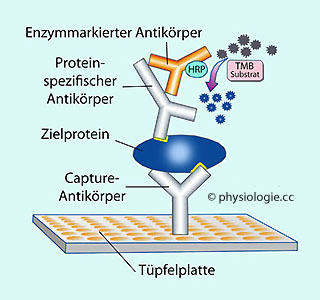

Immunchemische

Techniken ermöglichen sehr spezifische Detektion von Molekülen,

die gute antigene Eigenschaften haben und daher mittels Antikörpern

selektiv dargestellt werden können - z.B. Agglutination,

Immunpräzipitation, oder mit Markierung (z.B. mit enzymatischer

Aktivität oder radioaktiven Stoffen) des Antikörpers (Immunoassay:

Nachweis eines gelösten Analyten durch Bindung an einen Antikörper).

Ein Beispiel ist der Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), der auf einer enzymatischen Farbreaktion beruht.

Immunchemische

Techniken ermöglichen sehr spezifische Detektion von Molekülen,

die gute antigene Eigenschaften haben und daher mittels Antikörpern

selektiv dargestellt werden können - z.B. Agglutination,

Immunpräzipitation, oder mit Markierung (z.B. mit enzymatischer

Aktivität oder radioaktiven Stoffen) des Antikörpers (Immunoassay:

Nachweis eines gelösten Analyten durch Bindung an einen Antikörper).

Ein Beispiel ist der Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), der auf einer enzymatischen Farbreaktion beruht. Abbildung). Aus der Beziehung Radioaktivität vs. Konzentration

(des Hormons) ergibt sich eine Eichkurve; eine gegebene Aktivität

entspricht dann der Konzentration (unmarkierten) Hormons in der

betreffenden Probe.

Abbildung). Aus der Beziehung Radioaktivität vs. Konzentration

(des Hormons) ergibt sich eine Eichkurve; eine gegebene Aktivität

entspricht dann der Konzentration (unmarkierten) Hormons in der

betreffenden Probe.

Abbildung: Immunoassay

Abbildung: Immunoassay TMB, Tetramethylbenzidin, ein (von mehreren verschiedenen) Indikator(en), der durch Aktivität der Meerrettichperoxidase Farbe annimmt und die Reaktion dadurch sichtbar macht

TMB, Tetramethylbenzidin, ein (von mehreren verschiedenen) Indikator(en), der durch Aktivität der Meerrettichperoxidase Farbe annimmt und die Reaktion dadurch sichtbar macht

Rasche

Zeitverläufe (z.B. Vasopressin, Oxytozin, Adrenalin - Hormone mit

geringer biologischer Halbwertszeit) lassen sich durch frequente

Analyse von

Blutproben erfassen. Der Kreislauf ist der primäre Verteiler

von Stoffen im Körper; Blut braucht - bei körperlicher Ruhe -im

Durchschnitt etwa eine Minute für einen Rundlauf (z.B. mit dem linken

Ventrikel als "checkpoint"), manchmal ist es schneller zurück (bei

Passage der Nieren ca. 20 Sekunden), manchmal braucht es länger (bei

gering durchbluteten bzw. peripheren Organen). Bei Muskelarbeit

verringert sich die mittlere Kreislaufzeit stark. Will man z.B. ein 24-Stunden-Profil

des Zeitverlaufs einer Substanz ermitteln, deren extrazelluläre

Konzentration sich rasch ändert, tut man dies an Körperstellen, die

einer entsprechenden Messung zugänglich sind (Haut, evt. Schleimhäute),

oder man erstellt eine Messreihe mit Blutproben (was einen erheblichen

Aufwand bedeutet).

Rasche

Zeitverläufe (z.B. Vasopressin, Oxytozin, Adrenalin - Hormone mit

geringer biologischer Halbwertszeit) lassen sich durch frequente

Analyse von

Blutproben erfassen. Der Kreislauf ist der primäre Verteiler

von Stoffen im Körper; Blut braucht - bei körperlicher Ruhe -im

Durchschnitt etwa eine Minute für einen Rundlauf (z.B. mit dem linken

Ventrikel als "checkpoint"), manchmal ist es schneller zurück (bei

Passage der Nieren ca. 20 Sekunden), manchmal braucht es länger (bei

gering durchbluteten bzw. peripheren Organen). Bei Muskelarbeit

verringert sich die mittlere Kreislaufzeit stark. Will man z.B. ein 24-Stunden-Profil

des Zeitverlaufs einer Substanz ermitteln, deren extrazelluläre

Konzentration sich rasch ändert, tut man dies an Körperstellen, die

einer entsprechenden Messung zugänglich sind (Haut, evt. Schleimhäute),

oder man erstellt eine Messreihe mit Blutproben (was einen erheblichen

Aufwand bedeutet).  Hormonnachweise

erfolgen im klinischen Labor mittels physiko-, bio-,

immunchemischer Methoden. Sie testen auf die Menge (Konzentration) des

Hormons im biologischen Substrat (z.B. Blutplasma, Harn). Immunchemische

Techniken detektieren Moleküle mit ausgeprägten antigenen Eigenschaften mittels Antikörpern: Agglutination,

Immunpräzipitation, Markierung mit enzymatischer

Aktivität oder radioaktiven Stoffen (Immunoassay). Kreuzreaktionen können das Ergebnis verfälschen Hormonnachweise

erfolgen im klinischen Labor mittels physiko-, bio-,

immunchemischer Methoden. Sie testen auf die Menge (Konzentration) des

Hormons im biologischen Substrat (z.B. Blutplasma, Harn). Immunchemische

Techniken detektieren Moleküle mit ausgeprägten antigenen Eigenschaften mittels Antikörpern: Agglutination,

Immunpräzipitation, Markierung mit enzymatischer

Aktivität oder radioaktiven Stoffen (Immunoassay). Kreuzreaktionen können das Ergebnis verfälschen Chromatographische / massenspektrometrische Verfahren (GC-MS) nützen die unterschiedliche Wanderungsgeschwindigkeit der

Moleküle in einem Trägermedium, die nacheinander am Sensor

vorbeikommenden Molekülfraktionen werden detektiert / quantifiziert. Massenspektrometrische Nachweise sind im Vergleich zu immunchemischen Methoden absolut verlässlich; bei Antikörpern können Kreuzreaktionen auftreten Chromatographische / massenspektrometrische Verfahren (GC-MS) nützen die unterschiedliche Wanderungsgeschwindigkeit der

Moleküle in einem Trägermedium, die nacheinander am Sensor

vorbeikommenden Molekülfraktionen werden detektiert / quantifiziert. Massenspektrometrische Nachweise sind im Vergleich zu immunchemischen Methoden absolut verlässlich; bei Antikörpern können Kreuzreaktionen auftreten Physiko-, bio- oder

immunchemische Messungen bestimmen lediglich Konzentrationswerte in der untersuchten Probe; ob oder wie stark ein Hormon

im Körper tatsächlich wirksam wird, zeigen sie nicht an. Entscheidend ist das volle

Funktionieren der biologischen Reaktionskette (Rezeptor, Sekundärreaktionen, second messenger, Enzyme, Genexpression) Physiko-, bio- oder

immunchemische Messungen bestimmen lediglich Konzentrationswerte in der untersuchten Probe; ob oder wie stark ein Hormon

im Körper tatsächlich wirksam wird, zeigen sie nicht an. Entscheidend ist das volle

Funktionieren der biologischen Reaktionskette (Rezeptor, Sekundärreaktionen, second messenger, Enzyme, Genexpression)  Bioassays

messen die biologische Wirksamkeit von Hormonen über die

Quantifizierung physiologischer Effekte. Zu Bioassays

gehören in-vitro-Modelle (z.B. Zellkulturen, Darmstreifen, Herzpräparate),

Tier- und Humanmodelle (in vivo). Bioassays werden für Forschungs-,

Entwicklungs- und Überprüfungszwecke durchgeführt. Die

Wirkung wird im Vergleich zu einem Standard (Referenz) angegeben (relative Quantifikation)

Bioassays

messen die biologische Wirksamkeit von Hormonen über die

Quantifizierung physiologischer Effekte. Zu Bioassays

gehören in-vitro-Modelle (z.B. Zellkulturen, Darmstreifen, Herzpräparate),

Tier- und Humanmodelle (in vivo). Bioassays werden für Forschungs-,

Entwicklungs- und Überprüfungszwecke durchgeführt. Die

Wirkung wird im Vergleich zu einem Standard (Referenz) angegeben (relative Quantifikation) Die

Darstellung rascher Zeitverläufe (z.B. 24-Stunden-Profil eines Hormons

im Kreislauf) erfordert die Analyse wiederholt abgenommener Blutproben.

Die Konzentration stressabhängiger Hormone (z.B. Adrenalin, Kortisol) kann wegen Invasivität / psychischer Belastung deutlich ansteigen. Hormonanalysen können auch an Speichel-, Harn-, Haar- oder Stuhlproben erfolgen, mit unterschiedlichen Verzögerungen / Mittelungen des hormonellen Zeitprofils. Der Kortisolgehalt in Haarwurzelproben ist repräsentativ für einen Zeitraum von Wochen bis Monaten vor der Probenentnahme Die

Darstellung rascher Zeitverläufe (z.B. 24-Stunden-Profil eines Hormons

im Kreislauf) erfordert die Analyse wiederholt abgenommener Blutproben.

Die Konzentration stressabhängiger Hormone (z.B. Adrenalin, Kortisol) kann wegen Invasivität / psychischer Belastung deutlich ansteigen. Hormonanalysen können auch an Speichel-, Harn-, Haar- oder Stuhlproben erfolgen, mit unterschiedlichen Verzögerungen / Mittelungen des hormonellen Zeitprofils. Der Kortisolgehalt in Haarwurzelproben ist repräsentativ für einen Zeitraum von Wochen bis Monaten vor der Probenentnahme |